Impossible dilemme : la paix ou la souveraineté

Donald Trump a présenté ce lundi son « plan de paix » pour Gaza en 20 points. Derrière ce que certains qualifient de lueur d’espoir pour la région, l’architecture demeure bancale et profondément injuste.

La « paix » de Donald Trump apparaît comme une sortie de crise dans l’impasse et le désastre de Gaza : cessez-le-feu conditionné à la libération des otages, désarmement du Hamas, promesse de développement économique pour l’enclave et, au bout du chemin, la création d’un État palestinien.

TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER

Le premier défaut est majeur. Bien qu’évoquant un État Palestinien (point 19), les Palestiniens sont réduits au rôle de spectateurs : se désarmer, se taire, attendre. Ici, ce sont les puissants qui décident pour les faibles. Les États-Unis s’arrogent le rôle de grand arbitre, Israël conserve ses leviers militaires et diplomatiques. Une paix conçue sans que le peuple concerné ne soit maître de son destin, sans que les colonisations ne cessent et qu’une nouvelle expulsion des Palestiniens ne soit écartée… risque bien d’être mort-née.

Autre faille : le plan exige le désarmement du Hamas mais ne dit rien de la fin de l’occupation et de la colonisation illégale de la Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie. Donald Trump propose la création d’une force internationale, censée aider et former la police palestinienne : une caution internationale ou une autorité capable d’imposer le droit ?

Certes, le plan mentionne la création d’un État palestinien. Mais comment croire à cette promesse quand aucune garantie n’existe, quand l’occupation n’est pas remise en cause ?

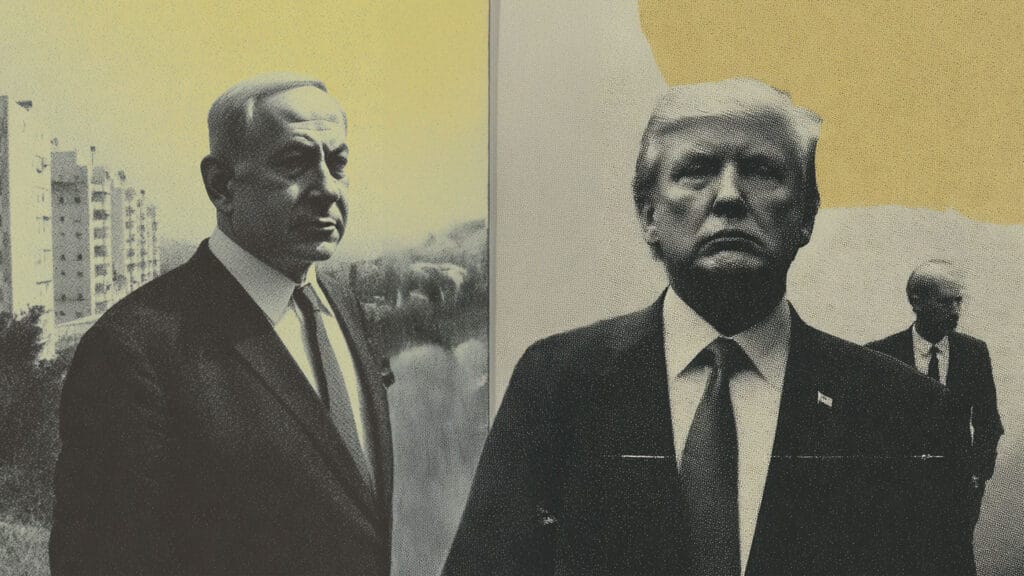

Benyamin Netanyahou a accueilli ce plan du bout des lèvres. Il dit y voir une manière de « satisfaire les objectifs de la guerre » et assure qu’il n’engage pas de reconnaissance de l’État palestinien, pourtant présent dans le plan. Il fait tout pour rassurer ses extrémistes d’alliés et pousser le Hamas à refuser. Son consentement traduit aussi l’isolement croissant de son gouvernement. Après deux ans de destruction de Gaza, Israël est accusé de génocide, l’opinion intérieure s’épuise et la communauté internationale ne cache plus sa défiance. Le premier ministre israélien n’a pas le luxe de refuser. Mais il n’adhère pas non plus. Son acceptation contrainte illustre la fragilité d’un dirigeant acculé.

De son côté, le Hamas est face à un choix : sa reddition contre la fin du génocide en cours. S’adressant à Reuters, un responsable du Hamas vient de déclarer : « Le plan de Trump est entièrement pro-israélien et comprend des conditions impossibles et vise à adopter pleinement toutes les conditions d’Israël. Le plan ne reconnaît pas les droits légitimes du peuple palestinien et de Gaza. »

Donald Trump, lui, mise sur une victoire diplomatique facile. Bénéficiant encore de son rôle central, les États-Unis imposent une paix sans contraindre Israël, se posent en faiseur d’équilibre voire de paix (le Nobel en perspective ?) là où le chaos règne. Mais sa méthode reste celle des rapports de forces. Certes, le plan mentionne la création d’un État palestinien. Mais comment croire à cette promesse quand aucune garantie n’existe, quand l’occupation n’est pas remise en cause ? Un État qui n’aurait ni continuité, ni contrôle de ses frontières, ni sécurité assurée, ni armée, ni maîtrise économique réelle, n’est pas un État.

On est quand même loin du fantasme délirant qu’avait un temps caressé le président américain : transformer Gaza en une « Riviera » livrée aux investisseurs du Golfe. Ici, au moins, il est encore question d’un territoire palestinien. Mais à condition que les Palestiniens acceptent d’être privés de leur souveraineté. Donald Trump se voit président d’un « comité de la paix » qui sera composé d’experts internationaux dont… Tony Blair, l’ancien premier ministre anglais représentant de l’ancienne puissance coloniale. On s’étrangle. Ce « comité de la paix » supervisera un comité palestinien technocratique et apolitique. Autrement dit, à condition que l’État promis ne soit qu’une coquille vide ?

Trump et Netanyahou n’ont que faire du peuple palestinien qui en définitive ne les intéressent pas pour des raisons idéologiques ou religieuses. Le Hamas en perpétrant le massacre terroriste du 7 septembre a accéléré l’objectif fondamental du gouvernement israélien : la création du Grand Israël. Trump s’est engouffré dans la brèche pour poser sa candidature à la reconstruction de Gaza a l’américaine avec une Riviera dédiée aux milliardaires dans laquelle les palestiniens qui resteront feront allégeance. Mais tous deux refusent les leçons de l’histoire : Trump par inculture politique et intérêt financier, Netanyahou par soumission aux extrémistes religieux et intérêt personnel. Mais qui peut croire qu’un peuple massacré, déplacé et soumis pourra effacer de sa mémoire collective un génocide organisé ?

Merci Pablo pour cette analyse très juste me semble t’il, le désespoir oblige aux concessions, sinon ça s’appelle le suicide collectif. C’est dégueulasse tout simplement. Puisse cette étape être seulement un passage pour que les palestiniens reprennent des forces, au sens propre, c’est à dire au moins manger, dormir, se laver, aller à l’école pour les enfants. J’espère que Marwan Barghouti sera libéré et pourra intervenir dans cette future autorité palestinienne, ainsi que Georges Ibrahim Abdallah enfin libéré après quarante ans de prison en France, clairement prolongée sous la pression américaine.? Rien n’est moins sûr malheureusement. En effet, le plan Trump est bien « trumpeur ». On aimerait pouvoir rire, mais Tony Blair, » on s’étrangle » comme vous dites…