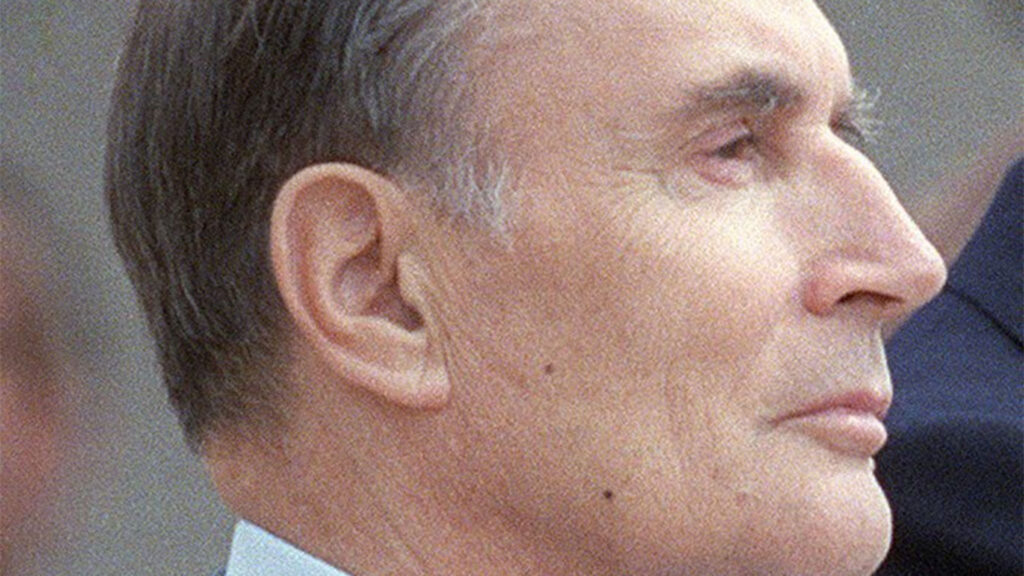

Mitterrand, une vie politique — par Roger Martelli

Il y a 30 ans, à la mort de François Mitterrand, Roger Martelli écrivait le texte suivant. Nous le republions aujourd’hui, sans en changer une virgule.

Quand, le 9 septembre 1965, François Mitterrand annonce sa candidature à la première élection présidentielle au suffrage universel, il ouvre une page nouvelle de l’histoire de la gauche. Quand, le 17 mai 1995, il descend les marches du perron de l’Élysée, il la ferme irrémédiablement. Sa mort est ainsi la clôture symbolique de trente années d’histoire française.

TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER

Jusqu’au milieu des années soixante, Mitterrand est certes au centre du Gotha politique, mais il n’est pas aux toutes premières loges. Que sait-on de lui ? Qu’il a été un jeune loup, brillant et ambitieux, plusieurs fois ministre et cultivant un écheveau impressionnant d’amitiés politiques. Mais, au fond, il ne manquait pas de ces astres sur la scène du Tout-Paris, et tous n’eurent pas un destin national. C’est la rencontre d’une ambition et d’une conjoncture qui « fait » véritablement François Mitterrand. À la charnière des années 50 et 60, l’homme est servi par une intuition remarquable qui le distingue et bâtit sa fortune. En 1958, il est l’un des rares, dans la gauche non-communiste, qui ne succombe pas aux charmes du gaullisme triomphant. Cela lui vaut l’ire tenace du Général, le respect de la « petite gauche » et… la bienveillance du PCF.

Ironie de l’histoire… Les communistes vont chercher François Mitterrand, en 1965, parce qu’il semble pour eux être l’homme politique le moins dangereux pour faire avancer leur politique du moment. Les responsables communistes ne veulent pas courir le risque d’une présidentielle qui leur fait peur. Ils souhaitent un nom qui soit le porte-drapeau éventuel de la gauche unie. Or Mitterrand a pour lui de n’être ni Guy Mollet, trop discrédité, ni l’ancien dirigeant socialiste Daniel Mayer, que les communistes exècrent. Il est loin du PCF, mais il n’est pas membre de la SFIO et n’est à la tête que de la groupusculaire Convention des Institutions Républicaines.

Les quatorze années de présidence Mitterrand ne furent, pour l’essentiel, que le souvenir douloureux des espérances perdues et la difficulté à enfanter le renouveau de la gauche.

Le problème est que, face à un Parti communiste qui se renouvelle alors mais hésite à pousser assez loin sa mutation, le candidat unique de la gauche parvient, au bout du compte, à incarner la relance du vieux socialisme à bout de souffle. En 1965, en contraignant De Gaulle à un second tour de scrutin, il incarne l’espoir retrouvé de la gauche après plusieurs années de doutes et de désespérances. À partir de 1971, celui que tout éloignait au départ de la famille socialiste fait corps avec le nouveau Parti socialiste qu’à Épinay il porte sur les fonds baptismaux.

François Mitterrand l’insaisissable, ou la politique faite homme… Lui qui a été longtemps tenu pour un homme de la Quatrième République a compris que, après 1968, il n’y a pas d’avenir dans la répétition incantatoire du passé ; lui qui n’est pas marxiste a senti que le discours politique de gauche ne pouvait fonctionner que sur le registre de la rupture ; lui qui n’aime pas les communistes sait que le socialisme ne peut échapper à l’union avec le PCF. La conjonction de tout cela donne Épinay en 1971, puis la signature du programme commun en juin 1972.

Mitterrand totem du socialisme nouveau ou fossoyeur de l’idéal ? Cette question sera peut-être demain celle des socialistes. Elle n’est pas la mienne. À partir de 1971 François Mitterrand est la figure tutélaire du socialisme, dans toute ses contradictions : référence encombrante quand il tourne le dos à la logique fondatrice du socialisme d’Épinay, mais recours nécessaire à celui qui, parce qu’il porta à deux reprises les couleurs de toute la gauche, conserva les faveurs d’une partie du peuple très au-delà des rangs de son parti. Il est vrai que l’homme, jusqu’à ce qu’il accède au pouvoir, ne manqua pas de vision stratégique. Dans les années 70, sa force a même tenu à cela : il signe le programme commun et ne le reniera jamais officiellement ; en même temps il occupe les failles d’un communisme qui ne parvient pas à se dégager des enfermements du « socialisme réel » et il développe inlassablement un discours socialiste original, où la référence au réalisme l’emporte de plus en plus, dès le milieu de la décennie, sur le thème de la rupture anticapitaliste. Tout cela contribua un moment à son aura et à celle du socialisme français, d’autant plus que le communisme était en crise et que la droite peinait à trouver les voies de l’après De Gaulle. Mitterrand l’emporta en 1981, parce qu’il restait quelque chose de la vague unitaire et parce que la gauche gagna par défaut.

Je salue la mémoire de François Mitterrand. Que me reste-t-il à souhaiter ? Que le peuple de gauche ne trouve plus jamais sa force que dans la vigueur de ses projets et de ses cultures politiques : qu’il n’ait plus jamais besoin d’un roi.

Mais ce qui lui a permis de conquérir le pouvoir s’est retourné contre lui quand il s’est agi de l’occuper. Pendant quelques mois, le nouveau pouvoir socialiste joua la dynamique des promesses tenues. Mais par absence de rigueur réformatrice et parce que le mouvement social resta muet, la gestion socialiste ne pouvait que reculer devant l’ampleur de la crise et la pesanteur des dynamiques néolibérales. Les quatorze années de présidence ne furent donc, pour l’essentiel, que le souvenir douloureux des espérances perdues et la difficulté à enfanter le renouveau de la gauche. Engoncé dans les choix de l’austérité et du monétarisme à tous crins, François Mitterrand ne pouvait impulser la quête d’une relance vraie ; mais par son habileté et son prestige maintenu, il pouvait laisser supposer que des refondations de la gauche n’étaient pas encore nécessaires. En cela, il porte une responsabilité écrasante dans les impasses des années quatre-vingt.

Je n’ai jamais aimé François Mitterrand. Cet homme n’était pas de ma culture politique ; je ne partageais pas son éthique, ni sa conception de la politique. Mais j’ai reconnu l’acuité de son intuition, même si elle n’était pas infaillible. J’ai surtout respecté son orgueil de la chose publique et son sens extrême de l’intellectualité en politique. Il savait certes organiser ou faire organiser l’adulation dont il fit parfois l’objet ; il n’y avait pourtant pas que du factice dans un tel engouement. L’histoire dira quelle est sa stature, plus complexe à mesurer que celle d’un de Gaulle, d’un Blum ou d’un Mendès France. Mais on parlera encore des années Mitterrand et, quel que soit le jugement porté, nul ne pourra oublier qu’il a porté sur son nom un espoir. Je salue donc la mémoire de François Mitterrand. Que me reste-t-il à souhaiter ? Que le peuple de gauche ne trouve plus jamais sa force que dans la vigueur de ses projets et de ses cultures politiques : qu’il n’ait plus jamais besoin d’un roi.