Dans l’ombre de la guerre

La newsletter du 11 novembre 📨

Derrière le culte de la mémoire de la Grande Guerre, un présent belliqueux s’installe. La guerre est redevenue la langue du pouvoir.

Il y a cent sept ans, l’Europe célébrait l’armistice de la « der des ders ». Aujourd’hui, dans les discours officiels, la même solennité résonne : hommage aux morts, leçon d’histoire, promesse de paix. Mais sous les drapeaux et les trompettes, l’air a changé. Le silence des monuments ne couvre plus le grondement du monde. Partout, la guerre rôde, déjà présente, déjà future.

Dans l’avant-guerre, le dossier du dernier numéro de la revue, nous montrons comment l’idée même de guerre ne s’est jamais aussi bien portée. La guerre, aujourd’hui, est devenue la forme générale du pouvoir : elle s’infiltre dans nos mots, nos budgets, nos imaginaires. Guerre contre la dette, contre le terrorisme, contre le virus, contre les pauvres. Guerre économique, climatique, culturelle. Guerre à distance, par drones, par sanctions, par algorithmes.

Pendant que les présidents déposent des gerbes, d’autres s’arment. Le Pentagone a retrouvé son vrai nom : « ministère de la guerre ». L’Europe promet d’y consacrer 5% de son PIB. La France vend ses Rafale comme d’autres exportaient du blé. En 2022, elle est devenue le deuxième marchand d’armes au monde. Et pendant que les profits explosent, Gaza continue de brûler, l’Ukraine continue de saigner, le Soudan s’effondre. Plus de cent millions d’humains ont du fuir leur foyer… et nous, en Europe, feignons d’être encore en paix.

Quoique… La paix n’est plus l’horizon de nos politiques. Emmanuel Macron l’a dit : il faut « assumer la guerre ». La formule, glaçante, dit tout : le militarisme est redevenu la grammaire de la puissance. La gauche cherche encore les mots pour s’y opposer. Comment nommer la guerre sans la reproduire ? Comment refuser la logique de la force sans passer pour naïf ? Comment, surtout, redonner un sens politique à la paix, non pas comme une absence de conflit, mais comme un projet de justice et d’égalité ?

« La guerre n’est plus ce qu’elle était », rappelle Bertrand Badie dans notre dossier : elle ne se joue plus seulement entre États, mais entre sociétés. Elle traverse les peuples, les réseaux, les consciences. Elle s’invite chez nous, dans nos villes, sur nos écrans, au tréfond de nos peurs. Et c’est peut-être cela, le plus dangereux : que la guerre ne soit plus un événement mais un climat. Un état du monde, et de l’esprit.

Alors, en ce 11 novembre, souvenons-nous non seulement des morts de 14-18 mais de ceux qui meurent aujourd’hui, dans les guerres que l’on ne veut pas voir. Ou celles que l’on voit sans rien y faire. Et souvenons-nous surtout de ce que voulait dire « plus jamais ça ». Non pas un serment passé mais une tâche présente. Car si l’avant-guerre est déjà là, il nous revient d’en écrire l’après.

🔴 VOILE DU JOUR

Un foulard peut en cacher un autre

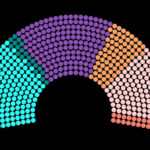

Un autre jour en France et une nouvelle polémique sur le voile. Le 5 novembre, des écoliers sont venus assister à une séance parlementaire. Une classe de CM2 et une classe de bac professionnel venues découvrir la machine politique, en tribune, juste au-dessus de l’hémicycle, à l’invitation du député Modem Marc Fesneau. Un événement comme il en existe tous les jours à l’Assemblée. Et nos braves enfants ont pu découvrir les lubies de l’extrême droite. Car parmi eux, certaines portaient un voile. Une « infâme provocation » pour le député RN Julien Odoul qui, pour rappel, s’est fait connaître du grand public exactement pour les mêmes faits, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2019. « Comment une telle provocation islamiste peut-elle être tolérée par la présidente de l’Assemblée ? », demande un autre parlementaire d’extrême droite ? Et Yaël Braun-Pivet de se mettre dans le rang : « Au cœur même de l’hémicycle, où a été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l’école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes », écrit-elle. Or l’Assemblée n’est pas une extension de l’école, les élèves ne sont pas des agents de la République et la loi n’est pas transgressée. Mince ! Rapidement, les islamophobes ont trouvé la parade : dans le règlement du Palais-Bourbon, il est stipulé que « pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence ». Le mot est là : « découvert ». Il a sûrement été inscrit pour des chapeaux ou des casquettes, mais qu’importe, il fera l’affaire. On se demande si des bonnes sœurs seraient concernées par une telle polémique. Ou des jeunes élèves d’une école juive arborant des kippas. Et avait-on obligé Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer colère, de se « découvrir » avant d’hurler sa rage lors du vote de la loi Duplomb ?

L.L.C.

ON VOUS RECOMMANDE…

« De Gaulle, le commencement » : une fiction documentaire de France Télévisions. Elle retrace une période méconnue de la vie de Charles de Gaulle, jeune officier fait prisonnier des Allemands au cœur de la Première Guerre mondiale. Un poil hagiographique mais passionnant.

C’EST CADEAU 🎁🎁🎁

ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR

Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !

Rien sur l’ignoble sénatrice Valérie Boyer ?

https://marsactu.fr/bref/la-senatrice-valerie-boyer-lr-cite-barres-et-maurras-et-souleve-lindignation-a-gauche/

Bonjour,

Fondamentalement pas d’accord avec Loic.

Laïcité partout.

Pas de tenue à caractère religieux dans l’enceinte de l’assemblée nationale.

La liberté religieuse, la tolérance religieuse s’arrête là où commence la République : à l’école élèves, profs et parents, dans les sorties scolaires et para scolaires, dans les mairies (personnels et public), dans les hôpitaux publics, dans les services publics (personnels et publics).

Tout le monde doit apprendre à respecter la Laïcité à la française.

La religion, c’est pour soi et dans les lieux dédiés (église, mosquée, synagogues, temple et autres) .

Je ne supporte plus la vue des femmes voilées. C’est une régression totale par rapport aux combats que la gauche, en particulier, une partie de la droite républicaine, les laïcs et bien sûr les féministes ont menés depuis des décennies : ne plus devoir cacher tout ou partie son corps pour circuler en ville (toute proportion gardée bien sûr) : mais où va t on ?

Au nom de la liberté et de la tolérance religieuse, on tolère de trop.

Et pourquoi pas une femme voilée au perchoir de l’assemblée ?!