Après Zyed et Bouna : 20 ans de combats pour que toutes les vies comptent

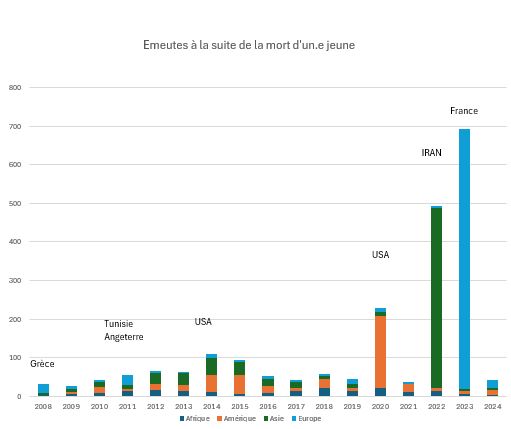

Non les émeutes ne sont pas une affaire de « banlieues ». Depuis 20 ans dans le monde, le mépris étatique pour la vie de jeunes discriminé.es, racisé.es et genré.es a provoqué émeutes et soulèvements. Leur cause n’est pas à chercher du côté des victimes de ce mépris mais du côté de la violence d’un ordre de plus en plus inégalitaire. Face à cette violence, l’émeute est une preuve de vie.

Le récit français est ancré dans le stigmate. Dans les années 1990, un soupçon s’est répandu comme un poison de discorde. La grande famille populaire réunie lors du mouvement de 1995, dans l’amour d’être ensemble contre les puissants se voyait dénoncée : il y avait en son sein des enfants illégitimes.

Il y eut d’abord ces « sauvageons »1 indisciplinés. Il y eut cette obsession soudaine de l’insécurité. Un gouvernement porté par les espoirs des manifestants de 1995 se met à refuser « la culture de l’excuse »2. La banlieue qui les abritait devenait le terrain de chasse d’une nouvelle police3, le champ d’expérimentation de nouvelles armes4. Déjà des fichus sur la têtes de quelques écolières avaient été montrés du doigt5. Tout le mal allait venir de là ! Haro sur les cours d’école. Haro sur ces enfants réputés d’ailleurs. Haro sur la banlieue, le nouveau nom du stigmate. Tout le mal menaçant devait être éradiqué sans attendre.

Le 27 octobre 2005, quand deux jeunes sont morts en fuyant un contrôle policier dans l’indifférence, bien peu ont compris que le mal avait gagné la partie : pour toute une génération politique, ces enfants n’étaient pas tout à fait les « siens ».

Les « sauvageons » se rebiffent

Après la mort de Zyed et Bouna l’émotion est immédiate à Clichy-sous-Bois. Le scénario était connu. Le 14 décembre 1998, la mort de « Pipo », lycéen 17 ans blessé par balle par la police, avait enflammé la Reynerie à Toulouse. Comme la mort de Mounir, à Vauvert en mai 1999, avait soulevé la petite ville du Gard.

Les soirs du 27, du 28 et du 29 octobre 2005, Clichy brûle.

Puis jour après jour, l’absence du moindre mot de regret ou de compassion institutionnelle, l’escalade de la stigmatisation des victimes et le consensus républicain contre le désordre ouvrent large la plaie. Comment réagir lorsqu’aux yeux du pouvoir comme de toutes ses oppositions, l’incendie de voitures est plus grave que la mort de deux enfants ? Comment réagir quand un consensus dit républicain se construit sur le déni de leur souffrance et même de leur droit à la vie ? En une semaine, l’émotion localisée gagne la France comme le fit la Grande Peur de 1789. Un monde invisible et juvénile éclaire ses quartiers de centaines de feux de Bengale.

Émeute ? Ce qui souffle alors d’un quartier à l’autre est difficile à nommer. La sidération cohabite avec une sorte d’évidence, comme un voile soudain levé. Dans les quartiers, cette émeute-là ne sème pas la terreur mais mobilise jeunes et moins jeunes, depuis les trottoirs ou les fenêtres, au spectacle de l’agitation des uniformes. À Saint-Denis, on buvait du vin chaud place du Caquet. On errait de quartier en quartier pour tenter de voir, tenter de parler, tenter de comprendre. La nuit était pleine du battement obsédant des pales de l’hélicoptère qui rasait les toits. La ville plongeait dans le générique apocalyptique d’un film de Coppola6 soudain interrompu par le bruit du cocktail Molotov sur le commissariat.

Les enfants sont insaisissables. Maîtres de leurs rues, maîtres de leur ombre. Les cars de police ont perdu leurs boussoles à la poursuite de fantômes. Une camionnette est incendiée à Saint-Rémy. Devant les pompiers à cran et les policiers aux aguets, quelques adultes goguenards savourent la fuite de leur progéniture. Rue de Strasbourg, des pierres fusent depuis les toits. Une voiture brûle dans le parking. Des robocops hystériques nous hurlent de nous mettre à l’abri. Mais il n’y a que sur eux que les pierres arrivent. Toutes les vitrines du centre sont en éclats de verre. Rien n’a été pillé dans cette opération pourtant systématique. Ni une robe, ni une paire de lunettes, ni une paire de chaussettes. Au bout de l’alignement des commerces saccagés, le cinéma municipal est resté intact.

L’hécatombe des « soldats de plomb » : if we burn…

« Bien sûr qu’un sourire nous aurait fait plaisir, juste un peu d’attention et peut-être ç’aurait été autrement nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats », chante Abd Al Malik7. Enfants soldats ? Victimes de ces « histoires bêtes, un contrôle d’identité, on finit une balle dans la tête ».

Mourad, 17 ans, reçoit 17 balles le 1 mars 2003 alors que la gendarmerie le surprend lors d’un cambriolage à Durfort. Son quartier de Valdegour est mis en état de siège. Des voitures et des poubelles brûlent, des vitres explosent, des rues sont barrées. Six ans plus tard, le procès des gendarmes devient le procès de la victime. Le Palais de Justice de Nîmes devient son second tombeau.

Les vies de Mushin et Larami se sont arrêtées à 15 et 16 ans à Villiers-le-Bel le 25 novembre 2007 sur une moto d’enfant désarticulée par la voiture de police. Celle de Mohamed à vingt ans le 14 juin 2008 à Vitry-le-François. La fuite devient une seconde nature. Celle d’Ilies, 16 ans, à Romans le 28 septembre 2008 fut pourtant la dernière, tout comme celle de ce motard de 19 ans à Amiens le 31 mai 2009. Oui la fuite… pour ne pas mourir comme Mohamed à 21 ans en garde à vue à Firminy le 7 juillet de la même année. Cette fuite est aussi fatale, comme pour Jason, trois jours plus tard à Louviers. Tout comme pour Yakou à Bagnolet le 9 août. Ils avaient tous les deux 18 ans. La mort par étranglement d’Adama Traoré à 24 ans le 19 juillet 2016 n’est toujours pas « élucidée » d’un point de vue judiciaire. Après trois expertises et quatre contre-expertises, le parquet de Paris le 26 juillet 2023 a demandé un non-lieu.

L’hécatombe des « soldats de plomb » n’a pas de frontière . Que fuyaient encore Peppe et Pasquale, 17 ans, dans les rues de Palerme le 2 octobre 2008 ? Que fuyait Li Guochan à Shenzen dans le Guanfong (Chine) en novembre ? Le scénario était-il écrit ? Certainement. Le 10 août 2008, le décès par balle policière de Freddy Villanueva, 18 ans, enflamme l’arrondissement de Montréal-Nord. Le 31 décembre Oscar Grant, 22 ans, est abattu de sang-froid par la police du métro à Oakland en Californie. Il n’avait pas eu le temps de fuir. Plusieurs témoins ont eu le temps de filmer.

L’année 2011 a commencé à Sidi Bouzid en décembre 2010 avec l’immolation de Mohammed Bouazizi jeune vendeur à la sauvette maltraité par la police de Ben Ali. Les émeutes qui ont suivi sa mort ont été d’abord assimilées à des « émeutes de banlieues ». En Angleterre, la mort de Mark Duggan sous les tirs de la police londonienne le 6 août 2011 embrase les villes d’Angleterre durant 6 jours.

Il y en eut tant d’autres. Une guerre est déclarée. Les jeunes afro-américains le savent depuis longtemps. Michael ne fêtera jamais son 19ème anniversaire. Le 9 août 2014, il se promène dans la rue avec un ami. Darren Wilson, policier de Ferguson, leur enjoint de monter sur le trottoir, tire, les met en fuite, tire encore, blesse Michael qui lève les mains en l’air, le met en joue et tire une dernière fois. Il y a des témoins. On procède à trois autopsies. Un grand jury composé de neuf Blancs et de trois Noirs refuse de poursuivre Darren Wilson.

Le 12 avril 2015, Freddie, 25 ans, est arrêté pour possession d’un couteau par six policiers de Baltimore. Il meurt le 19 avril des suites des coups reçus dans le fourgon où il a été brutalement jeté. La scène a été filmée par des passants. La version officielle de l’accident ne tient pas ni pour le médecin légiste ni pour le procureur. Les policiers sont poursuivis pour ce qui est officiellement un homicide et inculpés par le grand jury. Aucun n’a été condamné.

La colère saisit les rues de Ferguson dès le 10 août 2015, se prolonge jusqu’en novembre, s’élargit à la Californie et à Seattle. Elle resurgit à Baltimore le 23 avril. De nouveaux morts la relance à Olympia en mai 2016, à Saint-Paul et Bâton Rouge en juillet 2016, en septembre à Charlotte et El Cajon.

De l’émeute aux soulèvements

Chaque embrasement a été à la hauteur du refus ostentatoire de compassion, à la hauteur des mensonges officiels, à la hauteur de la condamnation unanime de la supposée violence des victimes. Chaque embrasement a été nourri du souvenir des humiliations funèbres, des insultes aux morts, de la bonne conscience compassée des belles âmes. Chaque émeute prend le poids des rages précédentes et des douleurs incarcérées Chaque cri tente de couvrir cet insupportable silence. Chaque deuil verrouille un peu plus le ressentiment. Mais les prénoms qui nous restent ont été gravés dans des nuits de fureur impuissante.

La braise ne s’éteindra pas. Elle prépare des soulèvements qui viendront à leur heure. Les émeutiers de Ferguson l’ont promis et affiché sur les murs : « If we burn, you burn with us »8.

Parfois, sans crier gare, le feu prend à la plaine. L’émeute devient soulèvement à l’échelle nationale. Ce fut le cas en 2005 en France. En 2008, la mort d’Alexis Grigoropoulos, abattu le 6 décembre à 15 ans par un policier met le feu à toute la Grèce durant trois semaines. La mort de Mohammed Bouazizi à Sidi Bouzid en décembre 2010 est à l’origine de l’insurrection tunisienne. La mort de Mark Duggan, tué le 4 août 2011 déclenche de violentes émeutes dans plusieurs villes d’Angleterre, marquées notamment par des pillages de masse et des incendies. En 2015, la mort de Michael et Freddie ont enflammé des villes sur tout le territoire américain avec un slogan gravé dans l’histoire : « Black Live Matter ».

Mais le monde n’avait pas encore tout vu. En 2020, 2022 et 2023, les États-Unis, l’Iran et la France connaissent des soulèvements sans équivalent. Et un écho mondial.

I can’t breathe

Le soulèvement américain qui a suivi l’assassinant de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis (Minnesota) a une résonance mondiale qui fait sortir la mobilisation du Comité Justice pour Adama de la confidentialité militante. Contre toute attente et malgré l’interdiction par la préfecture de police, la manifestation pour Adama devant le palais de justice de Paris rassemble plus de 20 000 personnes le 2 juin 2020, et se termine dans les gaz lacrymogènes.

« I can’t breathe » (Je ne peux plus respirer) devient mondialement viral.

Aux États-Unis mêmes, la force, la concentration dans le temps, l’extension géographique de la mobilisation est sans commune mesure avec les émeutes qui avaient éclaté en 2014-2015 après des meurtres policiers racistes à Ferguson et Baltimore : 188 émeutes dans 72 villes de 32 États en quatre mois en 2020 pour 32 émeutes dans dix villes de neuf États sur dix mois en 2014-2015.

À l’évidence, dans nombre de villes, mais notamment dans le Nord-Ouest (État de Washington et Oregon), une jonction s’est opérée à cette occasion entre le mouvement BLM et la mouvance « antifa », courant non-racisé présent dans d’autres pays. On estime de 15 à 26 millions le nombre de personnes ayant participé aux rassemblements de Black Live Matter durant l’année, entre 4,5% et 8% des habitant.e.s des États-Unis.

Moins médiatisé, le même scénario se répète en septembre 2020 en Colombie. Un avocat de 46 ans bloqué au sol par la police meurt sous les yeux des témoins et des téléphones portables le 9 septembre. En dix jour, des émeutes meurtrières gagnent Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla, Popayán, Neiva, Manizales, Pereira, Ibagué Cajamarca, Cúcuta, Bucaramanga, Cathagène….

Femmes, vie, liberté

Jeunesse discriminée, jeunesse racisée : telles sont les cibles de la violence des pouvoirs et des dominations sur lesquelles les morts et les émeutes jettent une lumière mondiale. À l’aube des années 2020, une autre violence meurtrière jusqu’ici invisibilisée va s’inviter dans la bataille : le féminicide.

Le réveil de masse contre cette violence structurelle du patriarcat, protégé par l’État, va venir d’Amérique latine. Dès le 25 novembre 2019, le collectif féministe Las Tesis, de Valparaiso, lance la chorégraphie « Un violador en tu camino » (Un violeur sur ton chemin) devenue mondialement virale. À partir de 2019, accompagné par cette chorégraphie, les manifestations contre les violences sexistes et sexuelles et contre le féminicide tournent à la confrontation violente en Argentine, Colombie, Mexique, Turquie et Afrique du Sud.

Les marches mexicaines contre le féminicide, de plus en plus violentes, franchissent le pas. Le 8 mars 2020, des « encapuchadas »9 du Bloque negro féministe de Mexico s’attaquent à l’église Corpus Christi défendue par des militantes anti-avortement, cassent des vitraux, incendient un portail avant de mettre le feu au bâtiment de la banque voisine.

| Affrontements lors de manifestations contre le féminicide | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| Argentine | Plottier 17 septembre | Moreno 7 septembre | Rojas 9 février | sexistes San Luis 3 juin |

| Colombie | Mendoza 18 décembre0 | San Martin (Mendoza) 6 juillet | ||

| Mexique | Mexico 25 novembre | saccage des locaux du Bureau du Procureur de Mexico 13 novembre | Mexico 2 avril | |

| Cancun 9 novembre | ||||

| Mexico 14 février | ||||

| Turquie | Istanbul 5 novembre | |||

| Afrique du Sud | Cape Town 4 septembre |

L’assassinat de Masha Amini par la police des mœurs iranienne le 16 septembre 2022 met pour la première fois le feu à un pays entier. Au cri de « Zan, Zendegi, Azadi » (Femme, vie, liberté), slogan emprunté au mouvement national kurde, des milliers d’Iraniennes, mais aussi d’Iraniens défient le patriarcat théocratique et la violence de la répression de la police et des Gardiens de la révolution. Dans cette confrontation sans merci, les femmes ne sont plus seules. Le soulèvement ne tarde pas à devenir national.

De septembre à décembre, plus de 450 affrontements dans plus de 120 villes différentes ont ainsi lieu, souvent meurtriers. C’est six fois plus que la mobilisation contre la hausse des prix en mai. En une centaine de jours, l’Iran à lui seul concentre un cinquième des émeutes et affrontements comptabilisés dans le monde durant toute l’année 2022. Son écho est mondial. Son message est universel. Il prend le visage de la jeune iranienne Yashgin Kiyani chantant « Bella ciao » en farsi.

Le mouvement, dans sa dimension de rue et son défi physique du pouvoir, s’arrête pourtant face à l’intransigeance brutale de ce dernier. On compte 537 personnes tuées dans les manifestations dont 68 enfants, 309 exécutions capitales. Il faudra y ajouter les centaines de jeunes filles intoxiquées de façon inexpliquée dans des écoles en janvier-mars 2023.

La France de Nahel

L’assassinat du jeune Nahel à Nanterre le 27 juin 2023, filmée en détail et sous plusieurs angles, déclenche un soulèvement court mais exceptionnel dans son intensité et son étendue. Loin de s’atténuer, la colère s’amplifie, son propos s’élargit.

2005, environ trois cents villes avaient été touchées en trois semaines. Peu de postes de police avaient été attaqués. Il n’y avait eu que peu d’affrontements directs avec la police. En 2023, des émeutes localisées ont eu lieu dans 516 villes différentes sur tout le territoire français. Le rapport de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale de la justice d’août 202310 donne un tableau d’ensemble à partir des statistiques de la police et de la justice et met en valeur le changement d’échelle entre 2005 et 2023:

| 2005 | 2023 | |

| Nombre de communes | 300 | 516 |

| Nombre de départements | 25 | 66 |

| Infractions comptabilisées par la police en 2023 | Total | % |

| Commune rurale | 3 862 | 7 |

| Ville de 2 000 à 5000 habitants | 1 626 | 3 |

| Ville de 5 000 à 20000 habitants | 3 822 | 7 |

| Ville de 20 000 à 100 000 habitants | 7 988 | 14 |

| Ville de 100 000 à 2 000 000 habitants | 24 418 | 42 |

| Agglomération parisienne | 16 422 | 28 |

| TOTAL | 58 138 | 100 |

Les émeutiers français de 2023 ont ciblé les symboles et les lieux de leur domination. La domination politique et policière est désignée dans les attaques de mairies (52), de postes de police (49) et de toutes sortes de bâtiments publics (1560 en tout selon le rapport de l’IGA IGJ) . La domination économique, les inégalités sont ciblées dans le pillage (50% des infractions constatées selon le rapport de l’IGA-IGJ) et le saccage des commerces notamment dans les centres villes gentrifiés comme à Montreuil. Bibliothèques, médiathèques et surtout 243 écoles sont ciblées comme des lieux de domination culturelle et de souffrance11.

L’enjeu politique des émeutes françaises de 2023 est sans doute de donner une légitimité à la dénonciation du caractère structurel tant de la violence policière que du racisme d’État. Le consensus de la bien-pensance républicaine s’est fissuré au lendemain de la mort de Nahel. Quelque chose de neuf a soufflé dans le rassemblement politique inédit de la manifestation de Nanterre à l’appel de la famille.

Quel peuple voulons nous être ?

Car la dimension nationale de l’émotion n’est pas de même nature selon le statut de la victime. Lorsque celle-ci apparaît sans débat possible comme un enfant du pays en Grèce en 2008 et en Tunisie en 2011, la colère construit rapidement des convergences intergénérationnelles, réunit un peuple contre un pouvoir, génère une réelle puissance politique.

Lorsque la victime est racisée à l’instar de Zyed et Bouna en France, Mark en Angleterre, Freddy ou Michael aux États-Unis, la légitimité de la colère et de l’émeute se heurte à l’indifférence voire au mépris d’une partie du pays.

L’isolement politique peut alors être total. En 2005, un consensus politique dit « républicain » réunit droite et gauche sur la « condamnation de la violence » et un double déni : déni du racisme systémique post colonial de l’État français et déni du caractère tout autant systémique de la violence policière.

Progressivement, ce consensus dévastateur a été mis à l’épreuve en France et dans le monde. L’expérience de la répression par le mouvement des gilets jaunes a souvent été une révélation. Et quand le 6 décembre 2018, 153 lycéens interpellés à Mantes-la-Jolie sont filmés par les forces de l’ordre à genoux les mains sur la tête, un lien se fait. Le message d’intimidation de la police à destination de la jeunesse populaire racisée s’avère contre-productif pour le pouvoir. À Thionville, Besançon, Orléans et Paris, des manifestants gilets jaunes s’agenouillent devant les CRS et mettent les mains sur la tête.

Les soulèvements français, étasunien, anglais voire iranien mettent au défi l’identité nationale elle-même. Ils mettent brutalement en lumière la dynamique destructrice d’un racisme d’État post-colonial et post-esclavagiste ou d’une violence patriarcale. S’ils ne rassemblent pas spontanément un peuple national, ils se lèvent justement contre ce « nous manquant »12 identifié en 2005, cette solidarité refusée, cette communauté nationale amputée. Ils portent une conception inclusive, égalitaire, démocratique, du peuple. Ils revendiquent leur appartenance au demos contre l’ethnos identitaire, discriminant et inégalitaire porté aujourd’hui par l’extrême droite et les droites radicalisées.

Cette question reste ouverte partout. Le pouvoir patriarcal n’a pas abdiqué en Iran, le racisme d’État se déchaîne aux États-Unsi, la violence policière meurtrière n’a pas faibli en France. Depuis Zyed et Bouna, 162 personnes y sont mortes suite à une tentative de contrôle de police. Yanis avait 20 ans le 14 avril 2021 lors de son accident de scooter en fuyant la police dans ce quartier de la Plaine à Saint-Denis où le harcèlement policier est quotidien.

Peut-être 2005 n’aura été qu’un avertissement presque balbutiant au regard des soulèvements qui ont suivi ici et ailleurs.

Quel peuple voulons nous être est plus que jamais la question politique au centre de l’époque .

- Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Intérieur, janvier 1999. ↩︎

- Lionel Jospin, premier ministre, et Élisabeth Guigou, ministre de la justice, 1999 ↩︎

- Les Brigades anticriminalité, créées en 1994. ↩︎

- Le flashball équipe les BAC en 1995. ↩︎

- Le 18 septembre 1989, trois collégiennes de Creil ont été exclues pour refus d’enlever leur foulard. ↩︎

- « Apocalypse Now », Francis Ford Coppola, 1979 ; musique de générique « The End » par les Doors. ↩︎

- « Soldats de plomb », Abd Al Malik, 2006 ↩︎

- « Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous ! » Citation du film « Hunger Games » de Gary Ross (2012). ↩︎

- « Encapuchées », féminin du terme encapuchados utilisé depuis vingt ans en espagnol pour désigner les émeutiers. ↩︎

- IGA/IGJ, Mission d’analyse des profils et motivations des délinquants interpellés à l’occasion de l’épisode de violences urbaines (27 juin – 7 juillet 2023). Rapport définitif, août 2023. ↩︎

- Denis Merklen, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?, Presses de l’Enssib, 2013 ↩︎

- Jean-Louis Sagot-Duvauroux, « Le nous manquant », in Banlieue, lendemains de révolte, Coll., La Dispute, 2006. ↩︎

3 fois le terme » émeute » dans le chapeau de l’article ( que je n’ai pas envie de lire du coup ).

Au moins Politis utilise le terme exact : » révolte sociale « .

https://www.politis.fr/articles/2025/10/tribune-vingt-ans-apres-les-revoltes-sociales-lappel-des-quartiers-populaires/

Extrait :

» Le terme « émeute » renverrait à la violence, à l’irrationnel, au désordre. Pourtant, qui parlerait d’émeutes pour qualifier les actions des agriculteurs, des gilets jaunes ou des ouvriers en lutte ? Ces mobilisations sont reconnues comme des révoltes sociales, des expressions politiques d’un ras-le-bol face à l’injustice. L’emploi du mot « émeute », lui, n’est réservé qu’aux jeunes et aux habitants des quartiers populaires qui seraient désengagés, assistés, communautaristes, radicalisés. Ils ne participeraient pas, ils ne représenteraient que leur intérêt particulier, pas l’intérêt général.

C’est un vocabulaire politique discriminant, un outil de disqualification. Il efface les causes sociales et raciales des mobilisations pour n’en garder que les images spectaculaires de colère. Ces mots, répétés année après année, finissent par produire des effets bien réels : la peur du contre-pouvoir, la suspicion envers toute organisation issue des quartiers, la disqualification, voire la criminalisation du militantisme. «

Le terme exact serait celui des acteurs et des actrices eux mêmes. Le problème est que l’émeute surgit quand on ne peut plus utiliser les mots faute d’interlocuteurs. Donc, de tout temps, en attendant mieux, le lexique de l’émeute est d’abord celui de la police. Dont acte. Et alors , Les vrais mots des jeunes qui prennet ainsi des risques inconsidérés pour nous dire quelque chose ce sont leurs actes. La meilleure façon de les respecter c’est d’y préter une attention précise. Ensuite on peut les interroger. Je n’en ai pas rencontré beaucoup qui étaient choqués par le mot émeute. Tels les révoltés des Pays Bas qui au XVI° siècle, avaient retourné le stigmate et repris à leur compte le terme de « Gueux » qui leur avait été accolé. Faute d’une attention précise, bienveillante et ethnographique sur leur propos, les débats stériles agitent des cercles militants de l’extérieur de l’émeute pour leur coller des mots qui leur sont tout aussi extéreurs que le vocabulaire de la police. « Révolte sociale » n’a rien d’un terme exact. C’est un terme connoté qui réduit le propos (social) et invisibilise les actes en les réduisant au terme générique de « révolte ». Si, comme le disait Martin Luther King, « les émeutes sont le langage de ceux qui ne sont pas entendus », commencez par écouter ce que les émeutiers disent avant de parler à leur place. Et merci pour la leçon de morale politique. Je vous attends la prochaine fois sur le terrain. En attendant Je vous renvoie à mon site berthoalain.com et les livres notamment le dernier « De l’émeute à la démocratie »

Merci pour la leçon d’anthropologie. Pour l’instant je ne suis pas convaincu mais j’y réfléchi 🙂

En attendant moi aussi j’y vais de ma petite citation :

« Le terme d’« émeute » dépolitise l’action. La révolte traduit une colère qui est politique et conscientisée. « Émeute » renvoie à la sauvagerie, à la désorganisation et à la barbarie. Quand on parle de personnes, c’est dommage. Le mot « révolte » est plus adéquat. »

Héléna Berkaoui

Et ne me dites pas que le Bondy Blog n’est pas « sur le terrain » et n’écoute pas « ce que les émeutiers disent ».

Tous les débats sémantiques tournent autour de la façon de parler des émeutes, pas autour de ce que les émeutes disent quand elles parlent. Toujours en extériorité ! Ceci n’est pas une question d’anthropologie (enfin un peu aussi) mais surtout un propblème vieux comme la politrique révolutionnaire : on parle au nom du peuple ou on l’écoute au moin un peu ? Les Gilets jaunes avaient tranché : nul ne parlait à leur place.