Ukraine : les risettes de Macron à Trump n’y changent rien

Trois ans après le début de la guerre, non seulement les Ukrainiens et l’Europe ont perdu l’appui des États-Unis mais ils n’ont pas élargi leur soutien dans le reste du monde.

Lundi 24 février, jour marquant la date anniversaire du début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, Emmanuel Macron tentait de sauver l’engagement des États-Unis au côté des Ukrainiens. Avec un sourire courtois – c’est déjà ça et ce n’est pas toujours le cas –, le président américain n’a pas lâché un pouce de terrain, réitérant son objectif d’une fin rapide du conflit sans exigence de retour aux frontières reconnues ni de paix assurée.

TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER

Donald Trump réaffirmait son analyse d’un déséquilibre dans l’engagement américain, sa volonté de voir son « money back » au travers la spoliation des richesses minières ukrainiennes. Le désaccord a point lors des deux points presse organisés par les présidents français et américain. Accolades, rigolades et tutoiement n’y ont rien changé. La différence de point de vue s’est traduite par l’impossibilité de trouver un compromis lors du mini-sommet du G7 en visio. Et surtout, il s’est exprimé dans l’enceinte de l’ONU à l’occasion du vote de plusieurs résolutions.

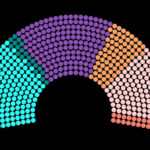

Ces votes permettent de se faire une plus juste représentation de l’état du monde et, de fait, de l’affaiblissement du soutien actif du monde aux Ukrainiens en guerre. Sur 193 Etats-membres, le 22 mars 2022, 141 pays votaient en faveur d’une résolution condamnant la guerre du Kremlin. Seuls 4 pays avaient rejoint Moscou pour voter contre : la Corée du Nord, l’Érythrée, la Syrie et la Biélorussie. Hier, la résolution préparée par l’Ukraine et les Européens n’a été adoptée que par 93 voix pour, 18 contre et 65 abstentions.

L’évolution marquante est bien sûr celle de la volte-face des États-Unis entre 2022 et 2024. Le Mali, le Nicaragua, Israël ou la Hongrie ont ajouté leurs voix à celle des Américains.

Au conseil de sécurité, les États-Unis ont enregistré une victoire en faisant adopter leur texte après le refus des amendements portés par les pays européens pour introduire une référence à l’agression russe et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La résolution a été adoptée par 10 voix pour, 5 abstentions (les 5 pays européens, dont la France et l’Angleterre qui n’ont pas actionné leur veto) et aucune voix contre.

Il faut réfléchir à ce qui s’est produit ces trois dernières années. Guerre à Gaza, au Congo, invasion du Liban et du sud de la Syrie… sans que cela mobilise les principes et les pays occidentaux. Si l’Europe ne veut pas être seule face à Poutine – et maintenant face à Trump –, elle doit sortir de ces politiques à deux vitesses et travailler avec le reste du monde.

Après la rupture d’alliance avec les États-Unis, ces votes sont une sonnette d’alarme que les Européens doivent entendre. A l’instar du Brésil, les pays d’Amérique du Sud qui avaient massivement voté en faveur de la résolution de 2022 (à l’exception de la Bolivie qui avait voté blanc) se sont aujourd’hui majoritairement abstenus. En Afrique où les pays étaient partagés en 2022 entre un vote en faveur de la résolution et l’abstention, la tendance est nettement plus claire : seulement 7 pays ont voté pour en février 2025 contre 22 trois ans plus tôt. Comme l’Arabie saoudite, les pays de la péninsule arabique sont passés d’une position engagée au côté de l’Ukraine à l’abstention. Seule la Syrie a changé son vote de pro-Poutine de 2022 en une abstention en 2025.

Comment expliquer cette évolution massive ? Bien sûr, il y a des changements de régime comme au Mali ou aux États-Unis qui ont entraîné quelques pays dans leur sillage. Mais ce qui frappe en observant les deux cartes, celle de 2022 et celle d’hier, c’est l’ampleur des abstentions. L’Asie, l’Afrique, le monde arabe, l’Amérique latine… se retirent. Il faut bien comprendre ce qui conduit une telle évolution.

Si l’on veut faire respecter le droit international, retrouver le multilatéralisme, cela ne peut se faire entre pays occidentaux. Le reste du monde ne peut être écarté ou se sentir écarté. Il faut donc réfléchir à ce qui s’est produit ces trois dernières années. COPs sur le climat non conclusives sur les aides, guerre à Gaza, au Congo, invasion du Liban et du sud de la Syrie… sans que cela mobilise les principes et les pays occidentaux. Si l’Europe ne veut pas être seule face à Poutine – et maintenant face à Trump –, elle doit sortir de ces politiques à deux vitesses et travailler avec le reste du monde.

Bonjour,

Je ne sais pas si d’autres personnes seront d’accord avec moi, mais la position des uns et des autres, en France et dans le monde, sur la guerre en Ukraine me perplexe et pantois.

J’ai 62 ans et je pense connaître un peu l’Histoire.

A l’été 36, quand s’est produit le putsch en Espagne contre le gouvernement de gauche le PC à immédiatement voulu soutenir la République espagnole par tous les moyens. Et ça été son honneur.

Et maintenant le PC megote son soutient à l’Ukraine : oui, on soutient mais faut pas aller trop loin dans ce soutien (il megote sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre à l’Ukraine de gagner cette guerre). En 36, c’était le gouvernement qui megotait, pas le PC.

Durant la Seconde guerre mondiale, à partir de 1941, officiellement, beaucoup de pays voulaient la défaite de l’Allemagne et du Japon. Même des anti communistes acharnés comme de Gaulle ou Churchill voulaient la victoire de L’URSS car l’avenir de l’Europe en dépendait.

Et personne n’a émis de réserve.

Et maintenant, beaucoup de pays émettent des réserves sur leur soutien à l’Ukraine

Le monde marche sur la tête.

Toutes les valeurs jusqu’à maintenant communément partagées sont renversées.

Faut dire que ça a commencé avec les communistes soviétiques : j’ai vécu en URSS pendant 3 ans (1989-1992) : fallait entendre des komsomols dirent leur admiration de Pinochet et Thatcher ! : d’abord de l’ordre…la démocratie, on verra plus tard, voire pas du tout !

Faut vraiment s’informer de façon sérieuse et réfléchir pour arriver à décrypter les évolutions mondiales actuellement à l’œuvre.

Ensuite, garder le sourire, rester positif et continuer à croire en l’humanité ? Ceci est une autre histoire.

Je suis tout à fait d’accord avec le commentaire de Marc.

Le PCF ne brille ni par son analyse de la situation ni par ses positionnements politiques.

À croire qu’on a oublié ce que veut dire d’être occupé et en guerre contre un pays fasciste !

Le PCF parle de lignes rouges, d’escalade, se déclare contre l’envoi de Mirage-2000 et déclare avec morgue à propos des quelques F-16 envoyés à l’Ukraine : « cela ne sert à rien » …

Comment peut-on dire des choses pareilles !! La guerre se fait avec du matériel militaire, pas avec des articles de journaux !

L’Ukraine a autant besoin de soutien militaire que la République Espagnole en son temps, ou toutes les armées de libération qui ont pu se battre en leur temps.

Qu’aurait-on dit en 1940 aux Anglais qui envoyaient des armes aux résistants français ? Qu’il ne fallait pas être va-t-en guerre ou faire escalader le conflit ?

Poutine ne veut pas de la paix, ce n’est ni la faute de l’Ukraine, ni la faute de l’Europe, ni la faute de l’OTAN, ni la faute des pays de l’Est.

Il faut d’abord comprendre ce qu’est le pouvoir ultra-réactionnaire et impérialiste russe pour comprendre le conflit, les réponses sont à Moscou avant tout.

Ne détournons pas le regard !

Les victimes ukrainiennes de la guerre d’invasion méritent tout autant notre soutien que les victimes palestiniennes !