La France touche le fond du débat

La problème n’est pas l’absence de débat public en France, estime le sociologue Michel Wieviorka, mais sa dégradation et sa droitisation – à mille lieues de l’émulation intellectuelle des années 1970 et 1980.

***

Cet article est extrait du n°55 de la revue Regards, publié au deuxième semestre 2021 et toujours disponible dans notre boutique !

***

Michel Wieviorka est spécialiste de l’étude des mouvements sociaux et des discriminations.

En 2001, deux journalistes, Jérôme Bellay et Yves Calvi, inventaient « C dans l’air », une émission de débat pionnière en son temps. Aujourd’hui, il suffit de circuler sur les chaînes d’information : elles passent leur temps à faire débattre des invités. Elles semblent même avoir été créées à cette fin ! De nombreuses émissions, plus ou moins sérieusement, adoptent un format qui s’apparente à celui de « C dans l’air ». D’autres formules de débat télévisé, sur des chaînes non spécialisées dans l’information, prennent un autre tour, éventuellement sous la houlette d’un animateur à succès faisant du « débat » un élément de spectacle. Les radios, la presse écrite ne sont pas en reste. De même sur les réseaux sociaux : tout le monde discute, s’exprime, prend position, « like » ou pas, à une échelle qui n’a plus rien à voir avec le café du commerce. Le problème n’est donc pas dans l’inexistence du « débat », mais dans sa qualité. Les interrogations commencent là. Pour les aborder, une comparaison historique, dans le temps, peut servir de fil conducteur.

Victoire du « présentisme »

Il y a un demi-siècle, la télévision était un monopole au service du pouvoir, avec deux chaînes seulement – la troisième sera créée en décembre 1972. Deux ou trois radios périphériques faisaient souffler un petit air de liberté, mais on était encore éloigné des années 1980 et de l’essor des radios dites « libres ». Internet, les réseaux sociaux n’existaient pas. Et, dans un contexte qui était celui du fantastique essor des sciences humaines et sociales françaises, celles-ci rayonnaient dans le monde entier et irriguaient une riche vie intellectuelle, qui pouvait se transcrire dans la presse écrite. Le Nouvel Observateur était un haut lieu de cette transcription, et il existait d’autres supports, souvent – mais pas nécessairement – adossés à une orientation voire à un courant ou une force politique.

L’offre, depuis, a comme explosé. Des dizaines de chaînes de télévision aisément accessibles, d’innombrables radios dessinent avec la presse écrite un paysage médiatique particulièrement dense. Internet et les réseaux sociaux permettent une circulation illimitée, instantanée et interactive des idées et des opinions, pour le meilleur et aussi, hélas, souvent pour le pire. Mais l’offre, dans l’ensemble, n’autorise pas une réelle structuration des débats. Ceux-ci ne sont généralement pas très exigeants sur le fond, il n’y a que bien peu de journalistes qui, sur un plateau de télévision, savent maintenir le niveau, veiller à une certaine hauteur de vue, exiger des éléments de démonstration, contester une affirmation douteuse. Ceux qui cadrent, animent, dynamisent le débat ne sont généralement pas spécialistes des problèmes dont traitent leurs invités : ils sont « généralistes ». Ils font débattre de ce qui fait l’actualité, ils sont dans l’air du temps – sinon, l’audience tombe.

Les historiens professionnels sont remplacés par des histrions et l’expertise sur les grands problèmes de société est assurée plutôt par des sondeurs et des consultants que par des chercheurs

Le « présentisme » l’emporte et, avec lui le manque de goût pour le débat approfondi, sauf ici et là, sur France Culture ou sur Arte par exemple, là où l’audience est incomparablement moindre. Et, dans l’ensemble, les sciences humaines et sociales, si centrales dans la vie intellectuelle des années 1970 et encore 1980, n’intéressent plus, ou beaucoup moins ; les historiens professionnels sont remplacés par des histrions, des journalistes amateurs, et l’expertise sur les grands problèmes de société est assurée plutôt par des sondeurs et des consultants que par des chercheurs. La recherche scientifique, s’il s’agit de l’étude de la société, n’irrigue que très imparfaitement le débat public et, dès lors, ce sont des intellectuels publics qui donnent le ton, bien plus que des chercheurs en sciences humaines et sociales. Ces derniers ont certainement leur part de responsabilité dans cet état de fait.

Mais qui tient le haut du pavé parmi ces intellectuels publics qui animent le débat ? De plus en plus, des écrivains, des penseurs que l’on peut qualifier de droitiers. Les uns mettent en avant une vision identitaire de la nation, s’inquiétant par exemple, à la suite de Renaud Camus, de la perspective d’un « grand remplacement ». D’autres, parmi lesquels on peut rencontrer des universitaires, s’inscrivent surtout dans des orientations mettant en avant une conception pure et dure de la laïcité et de la République, qui témoigne avant tout d’une peur ou d’une hostilité dès qu’il s’agit de l’islam, et pas seulement d’islamisme. Une « islamophobie » dont ils récusent le concept, sans être pourtant gênés par le recours de certains d’entre eux à l’idée de « judéophobie ».

Gauche décomposée

Ainsi, parmi la centaine de signataires d’un « manifeste » (Le Monde, 31 octobre 2020), certains, qui peuvent défendre de manière respectable des positions « républicaines », côtoient des lambeaux de la gauche décomposée à la dérive. Tous se dirigent nettement vers la droite la plus dure. On retrouve quelques-uns d’entre eux dans des textes indignes, comme la tribune me visant ad hominem dans Marianne, le 3 mai dernier – ma réponse, le 7 mai, s’inquiète du « degré zéro de la vie intellectuelle ». Ou encore la tribune d’Isabelle de Mecquenem, non moins indigne, car témoignant d’un inquiétant inconscient où il est question de chauve-souris, parue fin avril 2021 sur le site du Droit de Vivre, la revue de la Licra (d’où elle a disparu, sauf à farfouiller sur ce site, emportant avec elle avec ma réponse sitôt parvenue, et qui a pour titre « Ad nauseam »).

La droitisation des positions prédominantes dans le débat d’idées contemporain n’est évidemment pas un phénomène isolé. Elle entretient un lien avec l’évolution générale de la vie politique de notre pays, et pas seulement. Ainsi, elle a quelque chose à voir avec l’extrême-droitisation de la politique israélienne depuis l’assassinat de Yitzhak Rabin, qu’elle vient comme relayer en France.

L’essentiel se joue entre l’extrême droite et un centre-droit pour lequel la vie des idées n’est pas une priorité, tant le pouvoir privilégie des approches « jupitériennes », technocratiques et gestionnaires.

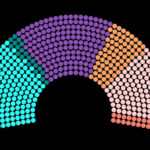

La décomposition des grands partis de gauche et de droite a rendu obsolète l’idée d’un débat où s’opposeraient des penseurs de ces deux bords : aujourd’hui, l’essentiel, en politique, se joue entre l’extrême droite, qui a des idées nationalistes, plus ou moins xénophobes et racistes, et un centre-droit pour lequel la vie des idées n’est certainement pas une priorité, tant le pouvoir privilégie des approches top down, « jupitériennes », technocratiques et gestionnaires dans sa conception de l‘action politique. Tant, aussi, il s’est jusqu’ici employé à affaiblir les « corps intermédiaires » : une bonne partie des efforts de ceux qui dérivent vers des positions droitières consiste à compléter la démarche du chef de l’État en s’en prenant aux « esprits intermédiaires », aux porteurs d’idées qui ne s’identifient pas à la radicalité de leurs positions « républicaines », et qu’il s’agit en quelque sorte de cornériser, d’identifier de toute force à l’extrémisme du soi-disant « islamo-gauchisme » et autres perversions.

Il n’y a plus guère aujourd’hui de forces politiques importantes à gauche. La France insoumise pèse trois ou quatre fois moins que le Parti communiste français au temps de sa splendeur, et il y a bientôt dix ans que le Parti socialiste a liquidé un de ses rares espaces de vie intellectuelle, le « Laboratoire des idées », créé par Martine Aubry, alors première secrétaire de ce parti, et disparu le jour même de l’accession de François Hollande à la tête de l’État. Comment, dès lors, le débat pourrait-il se construire, sans attente de la part d’acteurs de gauche, devenus presque introuvables, et alors que les principaux enjeux de l’affrontement politique semblent n’opposer qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Les Français aiment le débat, et celui-ci se déroule, mais sans principe de structuration politique en dehors de la polarité peu exaltante Macron-Le Pen. Ce qui laisse surtout un espace pour des dérapages et des dérives dont les plus toxiques accompagnent la résistible ascension du Rassemblement national, et nourrissent le sentiment que la nuance n’est pas à l’ordre du jour. Quand le débat public devient spectacle et excès, il n’y a guère de place pour l’argumentation détaillée, pour la complexité, et beaucoup plus pour l’invective, les positions tranchées et, finalement, l’invective, les attaques ad hominem, le ressentiment et la haine. Ou pour le désintérêt, s’il s’agit de la vie des idées, et l’abstention, s’il s’agit des comportements électoraux.

Les « débats » dans les médias mainstream privilégient l’a-pensée (a de ab où le b est élidé car il est suivi d’une consone, préfixe privatif) à la pensée.

Vous oubliez de citer des noms, ceux des intervenants en tout genre et toute chose qui disposent d’ une permanence sur tous les plateaux et le service public n’y échappe pas hélas. Ceux sont toujours les memes, ils sont une bonne quinzaine, pas plus, tantôt présentés comme directeurs associés d’un think tank aux sigles et références ronflantes sont on ne sait par qui ou pour quoi ils sont financés, tantôt consultants ou politologues, certains ouvertement associés à un parti sans que cela soit précisé par l’émission. Ils forgent l’opinion plus qu’ils ne la commentent, ils agissent comme des influenceurs sans que cela ne gêne la chaine et encore moins le législateur qui y voit le pluralisme, ce qui en est en realité l’inverse. Le pire advient lorsque le débat se base sur une citation d’un élu, sortie de son contexte en général, sans jamais lui donner le droit de réponse, avec l’objectif de dénigrer et dégrader le propos. Pauvre démocratie commerciale !

Le débat politique, républicain et social a quasi disparu des sphères où il était important et vital il y a une cinquantaine d’années : dans les organisations politiques de gauche où l’indigence intellectuelle des cadres politiques intermédiaires est notoire, dans les organisations syndicales qui sont devenues des appendices des partis politiques ou pire des lobbys au service d’une corporation, dans le monde associatif dans lequel, sauf exception, il n’est pas de bon ton de parler société et politique.

De ce fait dans les lieux d’apprentissage et de formation à tous les échelons, le débat politique est escamoté ou monopolisé par une minorité plus soucieuse de conserver sa place que d’avancer des idées nouvelles.

Au plus haut niveau de l’Etat, la pensée politique est dominée par les idéologies de la droite , par la défense du système libéral, de l’Europe libérale, de la finance mondialisée, Les plus importantes fortunes et les milliardaires ont pris le pouvoir politique directement comme aux États Unis, où ils ont favorisé l’élection de leurs représentants. Ce n’est pas un hasard si Trump est impliqué dans les médias. Américains ( télévision, radio, presse écrite, réseaux sociaux, etc…) et si, en France, les Bolloré, Stérin, Arnault ne se cachent pas pour faire avancer leurs intérêts en investissant dans les médias ou dans l’associatif pour les contrôler avec des journalistes ou des dirigeants dociles et serviles. Il n’est pas trop tard pour inverser cette tendance lourde : il appartient aux plus éclairés d’expliquer sans cesse les rouages de ces évolutions et de proposer des perspectives.