La France insoumise face à son destin : vivre ou mourir comme le PCF

La publication de l’ouvrage La Meute exposant le fonctionnement a-démocratique et autoritaire de LFI a provoqué des réactions en défense de ces pratiques. Roger Martelli passe au peigne fin tout ça point par point.

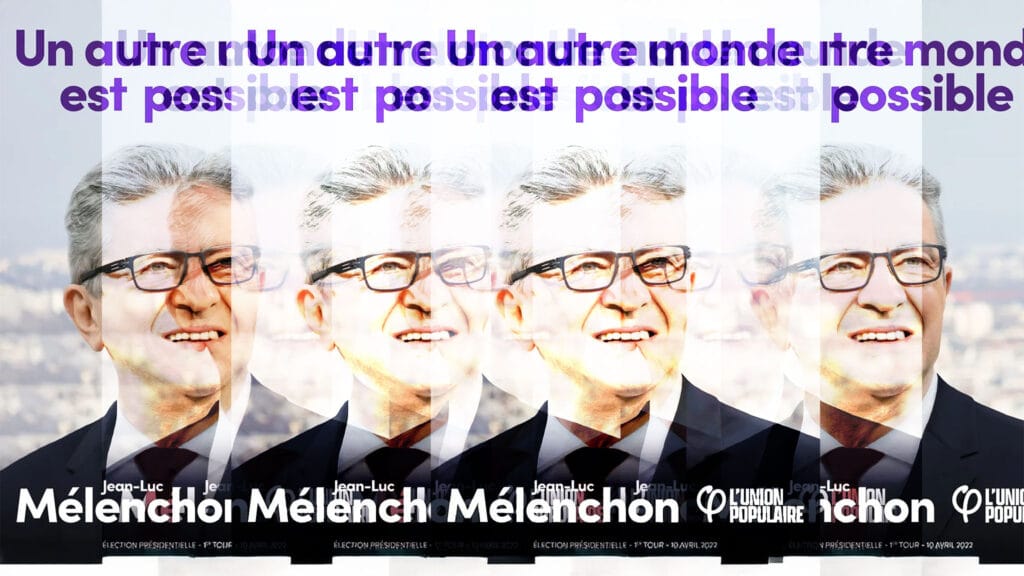

Dans un long billet de blog publié le 7 mai dernier, dans le Club de Médiapart, l’historien et politologue Samuel Hayat réagit aux polémiques déclenchées autour de La France insoumise, de son fonctionnement et de sa figure de proue charismatique, Jean-Luc Mélenchon.

Sa thèse, sereinement argumentée, tourne autour d’une idée simple : le fonctionnement de LFI, jusque dans ses outrances les plus caricaturales, est parfaitement cohérent avec sa visée, qui est de bousculer le système politique en remportant l’élection la plus structurante dans ce système, à savoir l’élection présidentielle. Le mérite du « mouvement gazeux » doté d’une « clé de voûte » est de combiner la fluidité du réseau numérique, l’unité de pensée qui l’alimente, la discipline parfaite du groupe restreint qui entoure la-dite « clé de voûte » et l’entretien de la « communauté charismatique » qui promeut la figure centrale d’un chef de mouvement dont on souhaite qu’il devienne un jour le chef de l’État.

Samuel Hayat reconnaît que l’efficacité de la mécanique LFI a ses « dommages collatéraux », comme toute guerre peut en avoir : la machine à produire de l’unité est aussi une machine à écarter. Mais c’est elle qui aurait propulsé Jean-Luc Mélenchon aux portes du second tour qui, dans une société politique éclatée, permet à une force minoritaire, même répulsive, de l’emporter face à une candidature plus répulsive qu’elle. En bref, la fin justifie les moyens et on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs…

La force de Lénine, au tout début du 20ème siècle, fut de se couler dans la structure naissante du parti politique pour en faire une machine centralisée, composée de « révolutionnaires professionnels » acceptant une « discipline de fer » – en 1920, la douzième condition d’adhésion à l’Internationale communiste dira d’elle qu’elle « confine à la discipline militaire » –, ambitionnant d’être une avant-garde fournisseuse de conscience populaire et n’acceptant pas d’autre morale que celle de l’impératif révolutionnaire. La force de Mélenchon, suggère Samuel Hayat, est d’avoir adapté le modèle bolchevique initial, en tirant les leçons de la crise des partis politiques traditionnels, pour faire de l’organisation gazeuse et disciplinée un instrument de la nouvelle guerre communicationnelle.

Dès lors, la messe semble dite : qui ne voit pas que la dynamique créée par Jean-Luc Mélenchon et LFI a révolutionné la gauche française, malgré ses défauts ou peut-être grâce à ces défauts, court le risque au mieux de prêcher dans le désert, au pire de hurler avec les loups. Je ne suis pas d’accord avec cette façon de voir. Et pourtant, je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon est une personnalité de premier plan de la gauche française, dont La France insoumise est une composante à part entière.

Penser que l’on peut porter la gauche aux plus hautes responsabilités sans LFI et a fortiori contre elle est tout aussi absurde que d’avoir pensé autrefois faire vivre la gauche sans le Parti communiste et même contre lui – quand celui-ci était réputé stalinien. Mais ce n’est pas hurler avec les loups que de dire clairement que si les insoumis restent dans le fonctionnement qui est le leur, il leur arrivera, et plus vite sans doute, ce qui est arrivé au PCF.

Celui-ci a longtemps considéré avec mépris les critiques qui venaient de l’intérieur sur les carences de sa démocratie interne. Il le faisait volontiers au nom de « l’efficacité » et de la dureté de la lutte des classes. Il a ainsi réprimé les paroles dissidentes et légitimé les cultures de l’autocensure et du silence prudent, encourageant longtemps la conviction que l’on « ne peut pas avoir raison contre le Parti », ou – moins brutale – celle selon laquelle on ne peut rien faire si l’on se met en marge de l’opinion majoritaire. Du coup, le corps militant a fini par ne plus appréhender la totalité de la réalité, pour ne plus voir d’elle que ce qui semblait conforter la « ligne ». Et si le parti de masse qu’était le PC français ne fut jamais une secte, il n’en évita pas les défauts et paya lourdement l’addition, TVA comprise.

En lisant le récit de Samuel Hayat sur la construction de la discipline assumée ou sur le dynamisme de la « communauté charismatique », je suis frappé par le fait que ce qu’il décrit, au bénéfice de la structure insoumise, n’est rien d’autre que ce qui, par touches successives, au nom de la « force des choses » ou du réalisme politique, fit glisser le bolchevisme vers quelque chose – le stalinisme – qui en fut certes le contraire, mais qui s’appuyait sur des fragilités initiales. Faute d’avoir été pensées, mesurées, anticipées, les failles devinrent avec le temps des gouffres, dont le communisme du 20ème siècle, toutes tendances confondues, n’est jamais parvenu à sortir.

Les remarques qui suivent sont dans la continuité de celles que j’ai pu avancer, avec d’autres, au sein du PCF dont j’étais alors membre. Elles s’adressent d’abord aux insoumis, mais valent pour la totalité des sensibilités qui font de l’émancipation la finalité de toute pensée de la révolution et, en fait, de toute pensée de la démocratie.

1. Il n’est pas vrai que la fin justifie les moyens, même de façon provisoire.

La dictature du prolétariat devait être impitoyable, mais était présentée comme temporaire. Le problème est que l’on sait quand on entre dans le temporaire, mais on ne sait jamais quand on doit en sortir. Quand les moyens contredisent la fin, ils font toujours courir le risque de devenir en eux-mêmes une culture collective, qui contredit à terme la finalité revendiquée au départ. Le réalisme sans l’esprit d’émancipation conduit au volontarisme, à la démesure et à l’échec inéluctable.

La démesure totalitaire était cohérente avec la doctrine des fascismes de l’entre-deux-guerres ; elle ne l’était pas avec la visée émancipatrice, individuelle et collective, du communisme historique. Mais elle s’empara pendant plusieurs décennies de la forme majoritaire de ce communisme historique. En fait, tout a découlé d’un malentendu : les bolcheviks russes croyaient en 1917 qu’ils s’emparaient d’un État qui, en fait, n’existait plus. Du coup, une fois au pouvoir, ils en bâtirent un de toutes pièces et c’est cet État monstrueux qui s’est emparé d’eux et du communisme du 20ème siècle par la même occasion. « Les peuples n’aiment pas les missionnaires armés », s’exclamait Robespierre en 1791 ; ils n’aiment pas davantage les avant-gardes productrices en elles-mêmes de savoir, de sens et d’ordre venu de l’extérieur.

2. L’élection est un moment important de toute vie démocratique, mais elle n’en est pas l’alpha et l’oméga.

Dans le temps de cette vie politique, elle est le moment par excellence de la mise en œuvre d’un projet politique. Mais elle n’est pas un temps des plus propices, ni à l’élaboration politique collective, ni à la socialisation de longue durée qui est à la base de l’implantation d’une force.

Faire reposer la structuration politique sur les contraintes électorales mérite pour le moins discussion, surtout si l’élection centrale est la plus discutable d’un point de vue démocratique élargi. Les partis socialistes, rejetant les simplifications de l’anarchisme d’hier, surent s’emparer du terrain électoral pour promouvoir la parole ouvrière. Ils ne firent pas pour autant de ces élections la finalité du parti et l’ossature de son fonctionnement.

3. Il est des simplifications qui peuvent s’avérer redoutables d’un point de vue démocratique. C’est le cas du charisme et des vertus démiurgiques du leader.

La gauche, surtout dans ses variantes « marxisantes », a certes eu le tort d’ignorer que la politique fonctionne à l’incarnation et que l’élection présidentielle porte ce trait au plus haut point. Mais, du coup, on finirait par oublier que l’incarnation n’est que la cristallisation d’un mouvement sans lequel elle n’aurait pas de force propulsive.

François Mitterrand, par exemple, a su s’identifier à une gauche enfin capable de contester, à la droite gaulliste de l’après-1958, sa vocation privilégiée à gouverner dans l’esprit des institutions. Mais Mitterrand n’aurait rien pu faire s’il n’y avait pas eu le regain de la contestation sociale à partir de 1961, la radicalité des « années 68 » et le combat patient des communistes qui, entre 1962 et 1972, promurent l’idée d’une union de la gauche autour d’un programme keynésien radicalisé dans ses dimensions sociales et démocratiques.

Jean-Luc Mélenchon a eu l’intelligence et le talent nécessaires pour stimuler une gauche épuisée par les dérives du PS auquel il appartenait et fragilisée par l’émiettement de ce que l’on appelait la « gauche radicale ». Mais il n’a « inventé » ni le regain de la critique sociale après le « grand cauchemar » des années 80, ni la montée d’un combat antilibéral auquel il se rallie en 2003, ni le désir passionné de voir la gauche s’unir pour changer le monde et, en attendant, pour éviter le pire. Il est puéril d’ignorer le poids des individus dans l’histoire, mais il est dangereux d’en outrer les capacités. On finissait, surtout du côté des proches, par croire que Mitterrand pouvait être tenu pour « Dieu » et qu’il fallait pour cela accepter de sa part bien des défauts et bien des zones d’ombre. N’en a-t-on pas payé le prix ?

4. La place de l’organisation politique est importante, mais toujours relative.

Quand se constituent les partis socialistes, à la charnière des 19ème et 20ème siècles, ils ont pour caractéristiques de ne pas être seuls, mais de se trouver au cœur de vastes galaxies reliant du politique « partisan », du syndical, de l’associatif, de l’idéologique et du symbolique. Dans cet écosystème, la place de l’organisation politique est importante, mais toujours relative. À accorder une fonction excessive au parti ou au « mouvement » qui se substitue à lui, on finit par oublier qu’il est des pratiques qui contredisent la dynamique même de l’écosystème. La volonté de diriger le tout, l’ingérence, la propension à faire la leçon, à décider de qui manifeste, avec qui et à quel moment : autant de défauts qui peuvent se retourner contre le leadership, l’influence et, au bout du compte, contre la dynamique globale sans lequel la perspective politique se fait improbable. Faire de la capacité d’un individu le moteur même de toute dynamique a peu à voir avec la culture collective de l’émancipation. L’expérience historique montre plutôt que cette tentation est grosse de toutes les déconvenues, puis de tous les abandons.

5. Pourquoi vote-t-on pour Mélenchon ?

Si Jean-Luc Mélenchon s’est hissé jusqu’aux portes d’un second tour présidentiel, est-ce parce qu’il a imposé ses vues et mis en œuvre ce qu’il a décidé de faire ? Il a certes l’intelligence de la fluidité nécessaire au combat politique. Il a été beaucoup de choses dans sa vie récente, républicain comme Jean-Pierre Chevènement, adepte de la révolution citoyenne, tenté par le « populisme de gauche », aujourd’hui porté à valoriser la « créolisation » et la « nouvelle France ». Il considère comme une évidence que les voix qu’il réunit à la présidentielle se portent sur son projet et sur son programme.

Mais est-ce si évident ? Quand le communiste Jacques Duclos frôle lui aussi le second tour, à la présidentielle de 1969, est-ce sur le communisme que les voix se sont additionnées ? Il était seulement, à l’époque, le candidat le plus à gauche et le plus réaliste, à côté d’une candidature socialiste – celle du tandem Defferre-Mendès France – qui parvint tout juste à atteindre la barre des 5%. De même, de 2017 à 2022, les voix ne se sont portées ni sur le projet ni sur le programme du candidat, mais sur le fait qu’il était le plus à gauche par son discours et le plus crédible par son talent.

6. Des gauches mais une gauche.

Pendant des années, à partir de 2003, Jean-Luc Mélenchon a incarné une gauche bien à gauche, face à un PS qui l’était si peu en pratique. Comme Duclos en son temps, il a placé une gauche de gauche en position dominante au sein de toute la gauche. Comme en 1969, la gauche de gauche se porte plutôt bien, mais la gauche dans son ensemble est très affaiblie. Toute incarnation à gauche doit donc veiller à assumer une double image : celle d’un des pôles structurants de la gauche (en l’occurrence celui de la rupture systémique nécessaire) et celle d’une gauche qu’il faut rassembler dans sa plus grande diversité. Toute candidature qui vise à la majorité ne peut pas choisir entre les deux rôles, mais doit assumer les deux. Dans ce qu’une organisation fait, ce qu’elle dit et ce qu’elle montre d’elle-même, les deux ambitions doivent fonctionner de concert : rassembler le plus possible, repousser le moins possible. À quoi bon rassembler largement un secteur de la société, si l’on repousse les autres, tout aussi largement ?

Toute proportion gardée, LFI me fait penser à ce qu’était la situation de la gauche au début des années 1930 : un PC très prolétarien et radical, mais enfermé dans l’outrance de la stratégie internationale du « classe contre classe », face à un socialisme et un radicalisme qui ne savaient plus trop comment maintenir leur cap. Le PC avait à l’époque le mérite du dynamisme et de la combativité ; mais il avait le défaut d’oublier quelque peu la gauche et sa nécessaire unité, face au fascisme montant. Pour que les choses changent, il a fallu que le PC lui-même change, ne perde pas sa radicalité, mais s’ouvre sans réticence à l’ouverture du Front populaire. Le PCF ne fut pas à l’image du courageux mais malheureux PC allemand : il y gagna de l’influence, la gauche du dynamisme et la France fut alors pleinement celle du Front populaire.

A-t-on tort, trahit-on en affirmant que, si LFI ne se distancie pas d’une certaine violence, si elle n’arrive pas à distinguer la radicalité du mépris pour « l’autre gauche », et si elle persiste dans sa suffisance, elle risque de ne pas pouvoir mener à terme son projet, ce qui affaiblirait dramatiquement la gauche ?

7. Il n’est pas vrai que la question des formes politiques soit secondaire par rapport à celle des contenus.

Il n’y a pas de contenus sans formes et la manière de produire du contenu détermine pour une part la force de son acceptation.

Le PCF a longtemps expliqué que la démocratie qu’il disait appliquer en son sein n’avait rien à voir avec la démocratie qu’il prônait pour la société tout entière. Il avait tort : le PC se trouvait doublement disqualifié, par les régimes qui se réclamaient du communisme et par la rudesse de son fonctionnement interne. Son image se trouvait ainsi tiraillée entre l’attirance pour son dynamisme et son efficacité et la répulsion pour un fonctionnement jugé trop marqué par ses origines et sa méfiance à l’égard de la diversité.

On ne peut pas contester la logique d’un système qui pousse à la concentration des pouvoirs et à l’autoritarisme et offrir de soi-même l’image de ce que l’on récuse dans la société. Le bolchevisme historique était le fruit d’une époque et du terreau qui le porta. Dans un monde qui était celui de la guerre et des impérialismes, il offrit un modèle qui sembla recevable parce qu’il avait réussi, en Russie, ce que les gros bataillons du socialisme n’avaient pu réaliser dans les citadelles du capital : une révolution ouvrière.

Mais l’expérience a montré que le réalisme de la centralisation et de la « discipline de fer » portait en germe les prémisses de son retournement : la classe plutôt que la société, le parti plutôt que la classe, le chef plutôt que le parti. On oublie tout et on recommence ?

8. Il est vrai que le temps est revenu de la course à la puissance et des ambitions impériales.

L’affirmation de la force pure est supposée être une vertu et l’angélisme une faiblesse. Les interdépendances de la mondialité cèdent le pas devant le cynisme des rapports des forces et le réalisme de la géopolitique. La galaxie trumpienne, des fanatisés du fondamentalisme religieux jusqu’aux bataillons des héritiers des fascismes, est en train d’envahir notre univers, pour imposer ses normes, comme la révolution néolibérale imposa les siennes à partir des années 1980.

La tentation est grande de se couler dans cet air du temps. Réalisme contre réalisme, puissance contre puissance… Comme cela se disait au temps de « classe contre classe » : « Pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule ». La qualité d’une politique se jugerait à l’aune de la seule efficacité immédiate ; tout le reste ne serait que crétinisme petit-bourgeois.

Je ne crois pas qu’il faille se soumettre à cette petite musique. Elle nous conduit à l’abîme et pas à l’émancipation. Je sais les impatiences, les colères, les frustrations. Mais je sais aussi qu’elles conduisent au ressentiment quand elles perdent le fil rouge de l’émancipation. La lutte des classes n’est pas la guerre, et le mouvement critique s’est perdu en recouvrant les deux termes de façon absolue.

Il y a, dans la virulence des critiques de droite adressées à LFI, la même dérive que celle que portait autrefois un certain anticommunisme. Mais, plutôt que de hurler à l’anticommunisme et de nier en bloc les faits dénoncés par lui, les communistes auraient mieux fait de s’attacher en leur temps à corriger ce qui devait l’être, à exercer sans relâche l’effort de vigilance critique, à cesser de décréter l’illégitimité de toute critique qui ne viendrait pas du « cœur du parti ». À ne pas le faire, le communisme politique s’est voué lui-même au déclin et l’émancipation a pris du plomb dans l’aile.

J’espère seulement que mes camarades insoumis ne commettront pas l’erreur qui fut celle de mes camarades communistes. Nul n’a le droit de dire à leur place ce qu’ils veulent faire, dire et être. Mais, dès l’instant où l’on respecte leur droit à le faire, nul ne peut être sommé de taire ce qu’il pense de ce qu’ils font, disent et sont.

Cher Monsieur,

Probablement nous nous sommes nous croisés, puisque votre nom apparaît dans mes contacts : peut-être au sein du Parti pour la décroissance, dont je suis un des fondateurs. Peut-être à l’université de Provence où j’eus comme professeur M. Joutard. Mais avant d’attaquer mon propos, qui sera bref, je vais insister sur le fait que je ne suis pas un universitaire, bien que j’ai certains diplômes et en aurais plus encore si j’avais jugé pertinent de les valider (ce fut le cas avec M. Joutard). La prétention de cette caste universitaire aux mains blanches et à l’expérience inversement proportionnelle à son expérience pratique me révulse. Mais qu’importe. Je réagis ici à vos propos publiés dans Regards à propos de « la Meute ».

L’élection n’a jamais été et ne sera jamais un moyen démocratique : seul le tirage au sort peut l’être, doté des institutions adéquates. L’élection est le plus court moyen vers la dictature, dictature qui n’est pas pour moi une fiction, dictature que j’ai connue dans mon corps au sein du PCC à Pékin. Le régime partidaire qui accompagne l’élection aboutit nécessairement à la stérilisation du débat politique, à l’ankylose du corps politique, à l’avènement d’oligarchies qui dès lors ne luttent plus que pour l’hegemon en se croyant représenter le peuple. Je suis désolé d’affirmer que vos propos sont vains.

L’argument le plus fort pour soutenir que seul le tirage au sort est démocratique tient en cette phrase : « le hasard en sait plus sur nous que nous-mêmes ». Marcel Gaucher a été choqué par cette phrase. En réalité peu d’esprits, surtout parmi les anciens, sont capables de la comprendre. Elle est choquante car elle remet en cause la centralité de la personne et du libre arbitre dans la conduite de nos destins. Mais à bas bruit, comme un bourdon, elle résonne profondément avec le mouvement des sciences, avec les nécessités du présent, et surtout celles à venir devant l’effondrement où nous a mené Prométhée, qui était autant noir que rouge. Je suis l’auteur de « Tirage au sort et imparfaites démocraties » aux Edtions Yves Michel, que je vous invite à lire.

Bien sincèrement,

Etienne Maillet 馬倚天

Je suis d’accord sur le principe. Mais Roger Martelli ne dit quelle est la « bonne » forme d’organisation et de fonctionnement qu’il préconise. Celle des Verts ?

Il faudrait aussi ajouter, sur le plan doctrinal, à quelle société on aspire et comment l’organisation politique promeut en son sein le fonctionnement attendu de la société.

Et je cite « Les partis socialistes, rejetant les simplifications de l’anarchisme d’hier, surent s’emparer du terrain électoral pour promouvoir la parole ouvrière. Ils ne firent pas pour autant de ces élections la finalité du parti et l’ossature de son fonctionnement. » (Remarque n°2).

Je dirais que ça dépend de quel parti socialistes et de quand.

Camarade Martelli, comme H.Davi et S.Hayat,vos interventions alimentent le débat politique et c’est une excellente chose, même si je ne partage pas toutes vos prises de positions.Les débats sont absolument vitaux dans cette période ou ce qui resort souvent dans la presse (sous toutes ses formes) relève très souvent du commentaire infra politique.Merci pour cet article

Bon, ben,… bravo Martelli

Du verbe et du fond.

Jolie fessée !

« Pourquoi vote-t-on pour Mélenchon ? »

En tant qu’électeur, c’est bien la seule question à laquelle je peux répondre sans prendre de précautions : je ne vote pas Mélenchon… je vote pour celui qui porte et défend un programme résolument de gauche sociale, écologiste et progressiste et qui le défend même contre ceux qui au nom d’une « union » sont prêts à le faire disparaitre derrière la volonté de « gagner »!!!! Car à quoi bon gagner si c’est pour faire une politique de droite ???

Et si Mélenchon se dresse un jour contre ce programme sous prétexte d’être arrivé au pouvoir, alors j’ai une nouvelle pour vous, son électorat saura lui rappeler que c’était la dernière chance donnée a la gauche, après l’épisode calamiteux du PS, de donner de la crédibilité a la parole politique… la gauche disparaîtra définitivement.

Des évidences mais toujours bonnes à rappeler ! Merci

La guerre civile imposée au régime ne fut pas une promenade de santé. En 1921 le Pouvoir qui s’est fondu en Parti-Etat en est rendu à une lutte pour survivre dans l’attente de révolutions en Europe. Le danger provient du régime militaire du Parti qui s’est substitué à une gestion des soviets.

Boukharine déclare : « il faut tendre toutes nos forces dans le sens de la démocratie ouvrière et la réaliser avec la même énergie qu’on avait déployée dans la période précédente à militariser le parti (…) On doit comprendre par démocratie ouvrière à l’intérieur du parti une forme d’organisation qui assure à tous les membres une participation active à la vie du parti, aux discussions sur toutes les questions qui s’y posent et à leur solution, ainsi qu’une participation active à la construction du parti… »L’échec de la Révolution allemande précipite le tournant majeur du » socialisme dans un seul pays » à terme la victoire de la contre révolution stalinienne.

On a du mal à rompre avec sa jeunesse, M. Martelli. Le PCF n’était pas réputé stalinien. Il était stalinien. D’ailleurs il l’est toujours un peu. C’est pour ça qu’il n’arrive pas à se relever.

Au passage, merci d’accepter les commentaires, au contraire de la stalinienne Catherine Tricot, qui censure les commentaires critiques.

Le PCF n’est pas stalinien. Il est communiste, cela suffit à le définir.

En quoi le PCF est-il communiste ? Il ne suffit pas qu’il le dise pour l’être, d’autant plus qu’il y a plusieurs conceptions du communisme. Entre celle qui s’est effondrée au XXe siècle et celle que préconisait Marx, il y a le poids de multiples déformations et de crimes commis au nom du communisme. Quelle est la conception du PCF ? Celle du XXe siècle qui n’en était pas, celle de Marx ou une autre ? Comme, il n’en parle jamais, difficile pour nos concitoyens de se faire une opinion. Le Parti socialiste se prétend socialiste. En quoi ? Et les Verts ? Tous ont des formes d’organisation différentes. Certes elles sont critiquables mais seuls les adhérents de chaque partis ont le pouvoir de les choisir et d’en changer souverainement, pas celui de prétendre en faire des modèles que les autres formations politiques devraient adopter. Roger Martelli y insiste à juste titre. L’occulter serait trahir sa pensée. Je m’y refuse.

« De même, de 2017 à 2022, les voix ne se sont portées ni sur le projet ni sur le programme du candidat, mais sur le fait qu’il était le plus à gauche par son discours et le plus crédible par son talent »

Il etait à l’étranger Mr Martelli en 2017 ? On a jamais vu autant de citoyens dans des débats thématiques

J’appelle à la mobilisation générale pour porter Clémentine Autain à L’Elysée.

Elle a pleins de talents pour diriger la France.

Son charisme est son programme.

commentaire hilarant, merci, j’ai bien rigolé.

rigolé ou… ricané?

En tout cas , ce genre de commentaire , même s’il se veut clownesque, n’enrichit pas le débat

Concernant l’intro et le point 1 : comparaison anachronique et caricaturale. il faudrait arrêter de parler de stalinisme pour parler de mélenchon un jour pour un peu de sérieux.

point 2 : Certes, et je pense que tout le monde est au courant ! C’est pour cela que même si la stratégie électoraliste de LFI se calme un peu, (exemple avec le travail au niveau local avec les municipales en préparations), ça reste leur stratégie. Et ce n’est pas à LFI de faire le beurre et l’argent du beurre. Où sont les médias indépendants ? Les syndicats ? Les associations ? Censé être plus à gauche que la gauche politique ? Bien trop trouillard et peu radical à mon goût,. Or, on aura besoin d’eux pour faire pression sur leur gauche en cas de victoire insoumise, et même avant.

point 3 : Dois-je rappeler quand est-ce que Mitterand a perdu ? Surprise, quand il avait une union. Dois-je rappeler quand Mitterand a gagné ? Surprise, quand il n’y avait pas d’union. Car voilà ce qui marche vraiment : Union, si elle est nécessaire, solide, radicale. Autrement dit : pas d’union avec n’importe qui. Et oui ! Il gagne par deux fois en étant seulement au PS. Et perd quand il y a union. Curieux, non ?

point 4 : hors-sujet

point 5 : exactement, on vote Mélenchon pour sa radicalité, de sa personne et de son programme. Où est le problème ? Où est la radicalité à gauche sans LFI ? Nulle part. C’est pour cela qu’elle perd.

point 6 : Le Front Populaire a gagné. Il s’est passé quoi par la suite ? La gauche divisé au pouvoir n’arrive pas à gouverner. La partie droitière de la gauche dans l’union casse le dynamisme et perd les classes ouvrières, le fascisme gagne. C’est bien. On a un exemple de ce que donnerait une union LFI-EELV-PCF-PS au pouvoir.

point 7 : Je m’ennuie…

point 8 : en effet, la structure LFI n’est pas parfaite.

je vous remercie pour ce texte: un des plus lucides que j’aie lu jusque là.

Excellent texte de Roger Martelli. Aucune forme d’organisation politique, parti ou mouvement gazeux, n’est parfaite, c’est une constante de la vie politique en France comme ailleurs. La publication de La Meute attire les projecteurs de l’actualité sur le fonctionnement de LFI qui est donc loin d’être parfait. Mais pour celles et ceux qui s’intéressent aux organisations politiques françaises, dans leurs statuts et leurs fonctionnements différents, de droite comme de gauche, LFI ne fait pas exception : les divisions internes, les scissions, les démissions, les exclusions sont légion dès lors que la « ligne » du chef, de la cheffe ou du collectif est remise en cause….C’est une constante politique universelle.

Dès lors, il est plus pertinent de s’intéresser aux idées, aux programmes, aux propositions. Et de ce point de vue, le sursaut de la gauche ( pour faire simple) après les épisodes calamiteux des gouvernements nommés par Sarkozy, Hollande et Macron est dû, pour une bonne part à l’apparition sur l’échiquier politique de LFI puis du NFP. Beaucoup d’élus politiques de cette gauche, doivent leur élection et/ou leur réélection à la situation politique nouvelle provoquée par LFI.

Et si chacun veut être honnête, il est facilement admissible d’affirmer que près de 22% des électeurs ont votê pour Jean Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle de 2022, ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps à un candidat de la gauche. Il n’est donc pas interdit de se poser la question : pourquoi le vote Mélenchon, et d’en faire l’analyse avec toute la pertinence qui convient, c’est à dire sur les idées et les programmes, et pas seulement sur le fonctionnement des organisations.

Bonjour Monsieur Matron !

J’entends votre point de vue. Cependant :

Ne mélangeons pas mathématique et réalité des choses.

Melenchon a fait 22 %. Effectivement ce là n’était pas arrivé depuis 2012.

Mais vous avez oublié la fin du calcul !!!

Melenchon 22% premier tour + les autres partis politiques + les nombreux facteurs divers = Second tour Lepen /Macron = Macron.

De plus je fais partie des 22%. Je n’ai pas voté pour lui pour son programme mais seulement par pragmatisme mathématique sur les sondages. Je ne referais pas la même erreur. A cause de l’international.

Reprenons le calcul:

Elections 2017

Melenchon 19,58 %; + Le PS Hamon (Le vilain PS qui voulait donner 1000 euros à tout le monde, ha ha) 6,36 % et Fillon a 20% + les autres = second tour Macron/Lepen = Macron.

Au final on peut facilement affirmer qu’ à chaque fois que Melenchon se présente = Un second tour Droite /Extreme droite.

Donc en 10 ans il n’est passé que de 19,58 à 22%, avec mon vote, mais le prochain je voterai ailleurs.

De plus, une autre equation à faire . Qui était le plus à Gauche ? Hamon avec son revenu universel ou Melenchon avec son augmentatation de smic ?

Quelle importance à eu ce 22 % Rationellement au niveau de la vie des Francais ? (D’apres moi 0.)

Cordialement !!!

Je conseille vivement la lecture à toutes et tous du livre de Paul Lynch » le chant du prophète » ».

Tous les éditorialistes , chroniqueurs , journalistes des radios , télés , presse écrite, sites d’information, nous expliquent que le mal absolu c’est LFI.

On remarquera leur gentillesse pour le RN tapi dans l’ombre qui nous prépare ce que l’on lit dans ce livre de Paul Lynch

Démolir celles et ceux qui agissent pour le partage des richesses contre toutes les discriminations , et épargner ceux qui veulent imposer l’Apartheid en France est consternant .

quand le pire sera là il sera trop tard pour pleurer.

Si le bloc bourgeois de gauche ne comprend pas qu’ils doivent se réorienter très fortement vers les électorats populaires en rupture avec la social-démocratie de Toni Blair ou de Hollande, nous aurons le RN ou Marion ou Retailleau et après dans 10 ans, ils viendront la bouche en cœur avec l’idée d’un nouveau CNR, car il n’est jamais trop tard. Au lieu de tirer sur LFI, qu’ils mettent en place un programme crédible et affirmé et peut-être que l’on n’ira pas à la pêche ce jour-là.

Bonjour Monsieur Martelli. Merci beaucoup pour votre article.

C ‘est toujours un plaisir de vous lire. Je ne vois pas trop l’intérêt de perdre mon temps à critiquer le couple Melenchon/Shikirou.

IL suffit de regarder les faits tout simplement.

Lorsqu’on est de Gauche censé redistribuer les richesses, on ne peut pas être millionnaire en patrimoine et revenus de l’état. On donne tout aux ouvriers.

Lorsqu’on est de Gauche on ne peut pas demander des subventions à ses militants ou revendre contre de l’argent ses idées, et ses livres

Lorsqu’on est de gauche, on a des visions humanistes internationales générales communes à tout ses valeurs humanistes, on ne peut pas cautionner les massacres de la Russie en Syrie, et défendre Gaza sur les plateaux télés. On revends tout ses biens pour organiser des convois humanitaires.

Losqu’on est de gauche on est pour la democratie, la parole au peuple. Bon vous voyez bien les faits. LFI n’est pas un mouvement, mais un parti politique officiel à 3 membres. Pour encaisser les frais de campagne, en plus des subventions des militants, qui sont une main d’oeuvre gratuite, et qu’il a formaté comme le font les témoins de Jehova.

On ne peut plus discuter avec eux. Il sont conditionnés à toute les contre vérités.

Melenchon est utile pour les capitalistes. A chaque fois qu’il se présente aux élections c ‘est la droite qui passe haut la main au second tour. Il s ‘en fiche, il se représentera.

Avec son twitter et you tube, il travaille pour Munsk.

Il sert aussi, indirectement pour l’extrême droite. Puisqu’il n’appelle pas ses militants à voter directement pour Macron ou autre contre l’extreme droite au second tour. Il s ‘en fout. IL se promène à travers le monde .En première classe. Se fait plaisir. Il a des centaines de milliers de militants qui le vénere. IL touche plein d’ argent. C ‘est un homme heureux.

Impression personnel de ma part = Et il s ‘en fout que l’extreme droite arrive au pouvoir. Ce sera pour lui l’occasion d’être le leader d’une révolution dont il sera le leader légendaire, mais pas sur les barricades, tout simplement en buvant une limonade en terrase à Cuba.

Il n’ jamais replacé la gauche plus à Gauche puisqu’il n » a jamais été au pouvoir en tant que président.

Les socialistes, eux ont fait des mesures de gauche « 35 heures, etc … »

On leur reproche le tournant vers la rigueur de 1983 ? La gauche radicale au pouvoir à fait la même chose avec Syriza en Grece.

Et Melenchon fera la même. Il ne vent que du rêve.

Bien passons à autre chose, pour gagner les élections il faudra un seul candidat à gauche, qui sera PS, au sein d’une union avec tout les autres partis.

Aucune autre solution. Non, ce ne sera pas le rêve de la Gauche radicale Mais un pansement vitale pour le peuple.

Travaillons dessus. Pour un programme d’union de Gauche, compatible avec la réalité sociale économique.

Cordialement.

« Bien passons à autre chose, pour gagner les élections il faudra un seul candidat à gauche, qui sera PS, au sein d’une union avec tout les autres partis ».

Hollande ?

Ou pire = Hidalgo !!!! (Ha ha)

Valls?

Élections partielles dans la 5e circonscription de Saône et Loire ce dimanche 18 mai. 9 candidats. 68 % d’abstentions.. Le RN sortant vire en tête et sera présent au second tour contre un candidat de droite LR. Un candidat socialiste s’est présenté en divisant le NFP, il est éliminé ainsi que la candidate du NFP ainsi divisé. Et tous les candidats battus appellent à faire barrage républicain contre le RN. On a déjà donné en 2017 et 2022, pour quels résultats : une dissolution, un tapis rouge déroulé aux idées d’extrême droite. Les coups vont à nouveau pleuvoir sur les salariés, les immigrés, les fonctionnaires, les jeunes, les services publics,, etc….Entre un candidat RN et un candidat LR qui ne s’est jamais démarqué de son maire islamophobe assumé, proche des idées de Retailleau et Zemmour, il n’y a pas de choix possible pour le second tour : ni bleu Marine, ni bleu hématome.

Je vais être direct : François Ruffin est l’homme providentiel car il cumule intelligence, humilité et dévouement. Cet homme peut sauver la gauche et la France. Je me mets à son service pour lui permettre d’accomplir son glorieux destin.

…y’en a a donc encore pour croire à l’homme providentiel…

Amen !

L’homme providentiel …

Je suis totalement d’accord avec vous. Il faudrait maintenant analyser le Sacro-Saint Programme de LFI, non sur le contenu (j’en approuve la plus grande part dans un monde idéal, c’est un catalogue utile de revendications de multiples acteurs sociaux) mais sur ce qu’il représente. Certes les autres n’ont pas de programme, et pas toujours ne serait-ce que des idées, mais le problème est ailleurs. Une politique partagée capable de rassembler une majorité ne peut partir d’un objet pré-construit tel que ce programme. La réalité du pouvoir au quotidien, la dynamique politique, ne peuvent se réifier dans un « tout le programme » qui conduit au totalitarisme si on cherche à toute force à l’appliquer à la lettre, style Khmer rouge. Toute variation mène à crier à la trahison. Et si le réel mène à le modifier, on désespère ceux qui y ont cru.

Ce programme brandi par les Insoumis est en fait pour moi une arme de LFI pour assurer son hégémonie au sein des gauches.

Certes, il faut se prémunir contre les avatars du hollandisme, contre le glissement vers la collaboration, il faut des lignes rouges. Mais les gauches pourraient s’accorder sur des principes, quelques mesures d’urgence suffiraient à montrer « patte rouge », si j’ose dire.

L’urgence aujourd’hui est de faire barrage au RN.

Tout le monde reconnait que nous entrons dans une nouvelle ère, de bouleversements géopolitiques et politiques, d’insécurité mondiale. Cela s’accompagne de délitement social, d’angoisse de l’avenir. Tous les symptômes sont là, le vote RN en est un symptôme.

Au-delà de ses spécificités, la France est dans cette dynamique commune qui explique en grande partie la montée de l’extrême-droite. Cette fois, réellement, la France a peur ! Les français, en masse, ne croient plus que leurs enfants vivront mieux qu’eux, ils craignent le déclassement, l’appauvrissement, l’abandon, et maintenant la guerre. Ils pensent impossible de nouveaux progrès sociaux et se raccrochent à ce qui leur reste dans le présent, en pratiquant un déni de ces changements qu’ils voient pourtant venir.

A gauche, on peine à comprendre pourquoi le programme « social » du RN, flou et en trompe-l’œil, est plus écouté que les programmes sociaux plus ou moins radicaux des partis du NFP. Les électeurs RN, hors les idéologues fachos qui en forment le noyau dur, ne votent pas ainsi parce qu’ils sont « fâchés » mais parce qu’ils ont peur de l’avenir. Le programme social du RN, dont en vérité tout le monde se fout, ne sert qu’à déculpabiliser le vote. Mais même chez eux, le racisme, la xénophobie, la sécurité, les mœurs – qui sont les piliers de l’extrême-droite – sont moins déterminants que le désir de vivre tranquillement, dans un « comme avant » pourtant impossible. On a pu noter avec surprise et incompréhension qu’une grande partie du vote RN ne tenait compte ni de la faiblesse de son programme ni de l’indigence de ses candidats. On ne peut le comprendre que par la peur et le désespoir.

Il ne sert à rien de promettre un avenir meilleur, les citoyens n’y croient plus. Il ne sert à rien d’embarquer les citoyens dans une colère salutaire qui leur ferait retrouver le chemin de la gauche. La colère mène soit au fascisme, soit au totalitarisme, jamais à la démocratie.

Nous devons au contraire apaiser nos concitoyens et nous-mêmes ! Notre seule promesse qui aurait une chance d’être entendue serait de les protéger, et de réparer ce qui doit l’être.

Protéger et réparer, ce pourrait être le mot d’ordre commun d’une gauche rassemblée.