Espagne : Podemos, sitôt défait, sitôt remplacé ?

Après des élections régionales et municipales emportées par la droite (et l’extrême droite), l’Espagne se prépare à des législatives anticipées. La gauche, socialiste et radicale, peut-elle se sortir de cette situation épineuse ? On en a causé avec Léo Rossel.

Léo Rossel est doctorant en histoire et sciences politiques, et il suit l’actualité politique espagnole, notamment pour le média Le Vent se Lève.

Le 28 mai dernier, l’Espagne a joué à se faire peur. À l’occasion des élections régionales, Murcie, les îles Baléares, la Rioja, la Cantabrie, la communauté valencienne et surtout la région Aragon (bastion historique de la gauche) ont basculé à droite – la gauche conserve encore quatre régions. Dans le même temps, lors des municipales, la droite est passée, en tête en pourcentage de votes à l’échelon national, de 22,6 à 31,5%. Les coups durs ayant été portés à Barcelone, Valence, Saragosse ou encore Séville. Les nostalgiques du franquisme de Vox s’installent, eux, un peu plus dans le paysage politique espagnol avec 7,2% des suffrages, faisant craindre une future coalition entre la droite et l’extrême droite.

Dans la foulée de ces élections locales – dont la tournure des débats a été extrêmement nationalisée par la droite, tel un premier tour d’élections générales –, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez – à la tête d’une coalition avec la gauche radicale – a annoncé la tenue d’élections législatives anticipées le 23 juillet prochain, prenant de court la droite qui espérait avoir quelques semaines supplémentaires pour installer sa campagne.

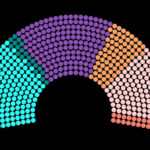

La droite du PP, qui ne gouverne plus depuis 2018, a le vent en poupe. Mais les conservateurs auront sans doute besoin des voix de l’extrême droite s’ils entendent retrouver le pouvoir. Côté gauche de l’échiquier, Podemos, en grande difficulté puisqu’il tombe sous la barre des 5%, est littéralement en train de se faire remplacer par « Sumar », le parti de Yolanda Diaz, vice-présidente, ministre du Travail et figure principale de la gauche radicale espagnole. Cette dernière vient de réaliser une très large alliance entre tous les partis de gauche, ce qui ferait progresser le bloc de gauche radicale selon les sondages. A contrario, les socialistes enregistrent un retrait d’une dizaine de sièges au Parlement. Difficile donc de dire si l’Espagne sera gouvernée par la gauche ou la droite d’ici quelques semaines…

Regards. Comment analyses-tu les résultats des élections du 28 mai ? Et plus particulièrement peux-tu me dire un mot sur le résultat de Podemos…

Léo Rossel. Il faut tout d’abord rappeler l’importance des élections municipales et régionales en Espagne. La marée électorale des « villes du changement » en 2015, comme Barcelone, Madrid, Valence, Saragosse ou encore Cadix, avait révélé la dynamique municipaliste issue de la gauche radicale et du mouvement des Indignés. Au contraire, les dernières élections ont permis de mesurer le déclin de ces formations. Alors qu’elles étaient censées réconcilier les citoyens avec la politique, elles ont progressivement perdu l’assise populaire qui leur avait permis de s’imposer, en ne cessant de s’éloigner des préoccupations portées par les catégories populaires. Le bilan sur des thèmes comme le logement, la gestion publique des ressources, les transports ou l’alimentation – thématiques centrales dans leur communication électorale – semble faible. Le rejet que ces formations suscitent aujourd’hui dans de larges secteurs de la société est à la hauteur des espérances qu’elles avaient suscité hier.

En ce sens, Podemos a autant pâti de sa participation gouvernementale, en étant une cible privilégiée de l’opposition de la droite, que des bâtons que la formation a tendu pour se faire battre. Déjà fragilisée dans l’opinion publique par des scandales et polémiques – bien souvent entretenus voire montés de toute pièce par la droite-extrême avec l’appui des médias conservateurs –, le parti a mis au cœur de son agenda politique des thèmes extrêmement clivants dans la société espagnole, et qui divisent fortement l’électorat populaire. La fameuse « loi transgenre » portée par Irene Montero, ministre à l’Égalité, a ainsi permis des progrès dans les droits des personnes LGBTQI+, mais a offert à l’opposition un moyen de focaliser l’attention médiatique sur ces débats. Or, en Espagne, une partie non négligeable de l’électorat traditionnel de la gauche, notamment du Parti socialiste (PSOE), reste très conservatrice sur ces questions, tandis que l’électorat de droite s’est sur-mobilisé. Ces élections ont donc rappelé qu’il persistait de l’autre côté des Pyrénées un électorat très réactionnaire, de plus en plus décomplexé depuis l’émergence de Vox, sur les questions d’immigration, de nationalisme espagnol anti-catalan et anti-basque, sur l’anti-féminisme et les LGBTphobies. Sans parler des combats portés par le gouvernement pour la « mémoire démocratique », qui ont excité les nostalgiques du franquisme.

Ainsi, les mauvais résultats enregistrés par le PSOE apparaissent encore plus directement liés à une sanction contre la politique nationale menée par le gouvernement de Pedro Sánchez. Peut-être poussé par son aile droite qui aspire à un retour au bipartisme[[Alternance traditionnelle entre le PSOE et le parti de droite depuis la période de la Transition, en partie rompu par l’émergence de Ciudadanos, de Podemos et de Vox ces dernières années.]], le Premier ministre n’a pas tardé à réagir en convoquant dès le soir même des élections générales le 23 juillet prochain. De quoi éclipser la victoire électorale de la droite, mettre la pression sur la gauche radicale divisée entre Podemos et Sumar, et se recentraliser.

Enfin, la forte abstention au sein de secteurs favorables à la gauche, notamment la jeunesse, a été pointée du doigt par les responsables et les médias progressistes, sans jamais véritablement interroger les causes profondes de cette faible mobilisation.

Le Monde ne mâche pas ses mots pour commenter ces résultats, parlant de « débâcle des socialistes et de Podemos » – sans jamais mentionner Sumar… À la France insoumise, on analyse cette défaite de Podemos comme suit : « Les résultats des élections manifestent l’impasse électorale où conduit la ligne de « normalisation » à la sauce Cazeneuve lorsqu’elle gagne le camp de la rupture », tweete le député Paul Vannier ; « Il y a eu un changement de braquet sur la volonté de rupture et de radicalité, ça se paie », juge quant à elle la députée Marianne Maximi. Ainsi, Podemos serait défait par son renoncement à la radicalité ?

Il est logique et bienvenu que cet échec interpelle la gauche française, mais encore faut-il que le constat soit posé justement. La politique sociale ambitieuse du gouvernement espagnol a été prise en exemple à plusieurs reprises par la Nupes lors de la séquence sur la réforme des retraites, pour montrer qu’une autre politique économique et sociale était possible en Europe, contrairement à ce que voulait faire croire la majorité présidentielle. Or, encore une fois, ce n’est pas sur sa politique sociale que le gouvernement de gauche a été sanctionné par les électeurs – en tout cas de gauche –, mais davantage sur des enjeux liés à la guerre culturelle.

D’ailleurs, lorsque l’on regarde de plus près la popularité des personnalités politiques, on remarque que Pedro Sánchez et sa vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, sont plébiscités dans les secteurs les plus progressistes de la population, tandis que Pedro Sánchez est en difficulté dans les secteurs centristes souvent considérés comme des pivots électoraux. C’est sans doute le signe que la politique menée par le gouvernement espagnol est plus appréciée par la gauche de la gauche que par le centre-gauche.

En ce sens, comparer la participation de la gauche radicale à une « normalisation à la sauce Cazeneuve » me semble d’autant plus contradictoire que, jusqu’à preuve du contraire, la Nupes a elle-même pour ambition à terme de gouverner, en réunissant l’ensemble des forces de gauche sur une base de rupture. Le bilan flatteur des ministères sociaux dirigés par Unidas Podemos, notamment celui de Yolanda Díaz, tend davantage à justifier la stratégie de participation initiée par Podemos qu’à l’enterrer.

Peut-on dire que la gauche radicale s’est muée chez Yolanda Díaz ? Son parti, Sumar, est-il la continuité de Podemos ? Que penser de l’accord de Sumar d’union de la gauche ?

On peut en effet dire que Sumar a permis de regénérer une dynamique capable de susciter un nouvel enthousiasme au sein de la gauche radicale. Issue d’Izquierda unida (IU, ancien Parti communiste espagnol) et indépendante de l’organisation de Podemos, Yolanda Díaz a pu capitaliser sur son image populaire et charismatique, de même que sur son bilan positif à la tête du ministère du Travail. L’adhésion rapide d’autres formations de la gauche radicale plus ou moins fâchées avec Podemos, comme Más País d’Iñigo Errejón, Compromís ou En Comú Podem d’Ada Colau, a permis à la force d’aller à la force. Le dernier sondage publié dans El Pais donnait 41 sièges à Sumar-Podemos en cas d’accord, contre 25 pour Sumar et seulement 3 pour Podemos en cas de division, avec en prime une majorité absolue assurée pour la droite.

Cet accord forcé, trouvé in extremis, permet donc à Podemos de sauver les meubles, dans un bras de fer qui laissera des traces. 15 places lui ont été réservées sur les listes, dont 8 en position éligible, si le résultat des élections du 23 juillet est similaire à celui de 2019. Parmi elles, on retrouve la secrétaire générale Ione Belarra à Madrid ou la secrétaire à l’organisation Lilith Verstrynge à Barcelone, mais pas la ministre à l’Égalité Irene Montero ou le porte-parole Pablo Echenique, qui ont subi le veto de Yolanda Díaz. L’inconnu reste donc de savoir si Podemos s’en remettra dans les prochains mois. Mais dans tous les cas, Sumar devrait demeurer la force hégémonique dans le camp du changement, avec une transversalité et une capacité de croissance bien plus fortes.

Quel impact côté socialistes ? Pedro Sánchez espère-t-il gouverner sans la gauche radicale et, surtout, le peut-il ?

L’aile droite des socialistes espère pouvoir tirer profit d’un retour au bipartisme, en se débarrassant du poids électoral et politique de la gauche radicale, ce qui aurait sans doute été envisageable en l’absence d’accord à gauche, mais ne l’est plus autant depuis que l’accord a été signé.

Dès lors, compte tenu du rapport de force interne à la gauche, de la popularité de Pedro Sánchez plus marquée dans les secteurs idéologiques ancrés à gauche et enfin du poids des partis régionalistes, qui sont autant de partenaires nécessaires lors du vote de confiance du gouvernement, il semble compliqué pour Pedro Sánchez de gouverner sans la gauche radicale.

Surtout si le résultat des élections est aussi serré que ce que prédisent les enquêtes d’opinion. À moins de négocier une abstention de la droite dans le cadre d’un gouvernement excluant la gauche radicale, mais la probabilité d’un tel cas de figure est évidemment très faible et serait dure à assumer politiquement.

Enfin, que peut-on dire sur le cas d’Ada Colau, maire emblématique de Barcelone qui vient de perdre son siège ?

Il illustre bien la difficulté pour les plateformes municipalistes, en l’occurrence Barcelona en comú, à incarner le changement sur le temps long. Issue des mobilisations pour le droit au logement et de la mouvance des Indignés, Ada Colau incarnait au moment de son élection en 2015 une figure de la vie associative, une citoyenne engagée qui allait renouveler la politique dans l’intérêt du plus grand nombre. Cette image a progressivement été écornée. Tout d’abord, à cause de politiques certes plébiscitées par les classes urbaines diplômées, notamment la mise en place des Zones de basses émissions (ZBE) et les travaux des superilles, mais au détriment des classes populaires et des habitants de la banlieue barcelonaise. À ce titre, la comparaison avec Anne Hidalgo est assez opérante, puisque cette politique d’aménagement l’a rendue extrêmement clivante au sein des électorats populaires, qui se sentent exclus, et conservateurs.

Un autre épisode qui a profondément abîmé l’image de Colau a été sa réélection en 2019. Alors que c’est traditionnellement le candidat arrivé en tête, en l’occurrence Ernest Maragall de la Gauche républicaine catalane (ERC, indépendantistes de gauche), qui est élu maire et doit composer une majorité municipale, Ada Colau, arrivée deuxième, a négocié avec les socialistes et Manuel Valls, candidat de Ciutadans, pour conserver son poste et empêcher que la mairie ne tombe aux mains des indépendantistes. Ces petits arrangements politiciens ont accru son impopularité dans le mouvement indépendantiste et ont suscité de vives critiques y compris dans son propre camp.

Encore ce mardi 13 juin, pour sortir du blocage politique créé par les dernières élections municipales, lors desquelles elle est arrivée troisième après Xavier Trias (Junts, indépendantistes de centre-droit) et le socialiste Jaume Collboni, Ada Colau a prôné sur TVE des « formules imaginatives », en proposant notamment au PSC et à ERC un accord de majorité tripartite à gauche. L’idée était de s’accorder sur un pacte de gouvernement et que la fonction de maire tourne d’une année à l’autre entre Ernest Maragall d’ERC, Jaume Collboni du PSC et elle pour les comuns. Une proposition désespérée qui a essuyé dans la foulée un refus du PSC et qui n’a jamais vraiment été prise au sérieux par ERC non plus. Autant dire que son avenir à la mairie de Barcelone reste fort incertain…