Badinter célébré, Badinter trahi

La République honore Robert Badinter, l’homme qui fit reculer la barbarie d’État. Mais tandis qu’elle célèbre sa mémoire, elle en trahit l’héritage : sous d’autres noms, les quartiers de haute sécurité renaissent.

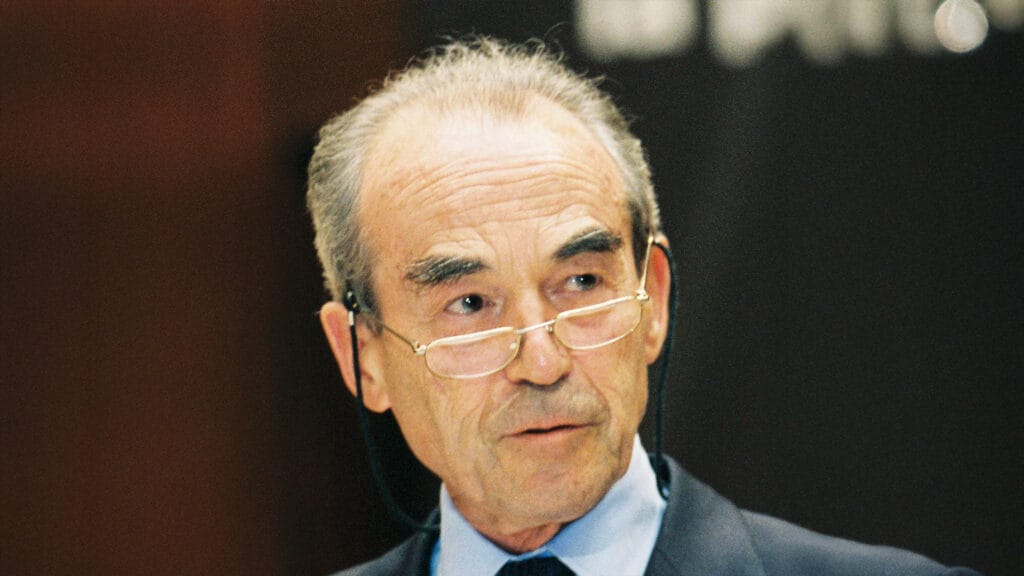

Ce jeudi, la République se souvient et célèbre. Elle fait entrer au Panthéon Robert Badinter, figure humaniste tutélaire, abolitionniste de la peine de mort. Il fut aussi l’artisan de la fin de la pénalisation de l’homosexualité et, moins célébrée, de la fin des quartiers de haute sécurité. Dans ces zones d’ombre du système carcéral français, l’État, au nom de la sécurité, s’autorisait toutes les dérives. Robert Badinter et la gauche au pouvoir y mirent fin. Aujourd’hui, la République les réouvre. Le nom a changé, l’horreur reste la même.

TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER

En 1982, Robert Badinter, garde des sceaux, signe une circulaire simple et courageuse : « Les quartiers de haute sécurité doivent être supprimés ». Pas un symbole, un acte. Les « QHS » étaient ces lieux d’isolement total où l’on enterrait vivants des prisonniers, souvent politiques ou simplement rétifs, au nom de l’ordre. Robert Badinter en dénonçait la « logique d’exception », l’« indignité d’un État de droit qui se nie lui-même ». Il estimait qu’aucune démocratie ne peut tolérer des zones d’inhumanité, fussent-elles derrière les murs d’une prison. Il croyait en une République qui se juge à la façon dont elle traite les plus haïs.

En 2024, Gérald Darmanin, garde des sceaux, annonce la création de prisons « ultra-sécurisées » pour « grands narcotrafiquants ». Un vocabulaire neuf pour une vieille idée : rétablir la relégation, inventer des sous-détenus, réactiver le fantasme du monstre qu’on enferme hors du monde. La droite applaudit. L’extrême droite jubile. Et une partie du centre-gauche s’incline. Bien que signataire depuis 1984 de la convention internationale contre la torture et autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante, la France rouvre les QHS. On les repeint, on les renomme, on les justifie par la drogue ou le crime organisé, mais c’est la même logique d’exception qui revient, celle qu’un ministre de gauche avait eu le courage d’abolir.

À travers Retailleau, c’est l’héritage de Badinter qui vacille : la primauté du droit, la dignité de la personne, le contrôle des pouvoirs, la croyance qu’un État juste vaut mieux qu’un État fort. Aujourd’hui, les héritiers autoproclamés de la « fermeté » gouvernent contre cette idée-là.

Gérald Darmanin sera sûrement assis, ému, sous la coupole du Panthéon. Il sera assis près du ministre de l’intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. Celui-là même qui affirme que « l’État de droit n’est pas intangible ». L’anti-Badinter : l’homme pour qui la loi doit plier devant l’ordre, pour qui les juges gênent, pour qui la procédure est un obstacle et pour qui la justice ne vaut que si elle frappe fort. C’est lui qui s’est insurgé contre les décisions des tribunaux l’empêchant d’expulser à la hâte, qui accuse les magistrats d’entraver l’action publique, qui parle des règles juridiques « entravant notre capacité à protéger les Français ». À travers lui, c’est l’héritage de Robert Badinter qui vacille : la primauté du droit, la dignité de la personne, le contrôle des pouvoirs, la croyance qu’un État juste vaut mieux qu’un État fort. Aujourd’hui, les héritiers autoproclamés de la « fermeté » gouvernent contre cette idée-là.

La célébration d’aujourd’hui tourne à la profanation symbolique. On encense la vertu d’hier pour mieux piétiner son héritage aujourd’hui. On cite Robert Badinter à la tribune, puis on trahit Robert Badinter dans les décrets. La République se couronne de sa mémoire pendant qu’elle en piétine le sens.

La République honore Robert Badinter avec raison. Il est des grands hommes de la République et de l’Etat de droit. Son entrée au Panthéon se justifie pour l’ensemble de son œuvre. Le Président de la République, dans son allocution, a évoqué Hugo, Condorcet et quelques autres. Il aurait pu ajouter à la liste, le révolutionnaire bourguignon : Louis-Michel Lepeletier dè Saint Frageau. Le 21 juin 1790, cet humanisme fut le premier à demandé l’abolition de la peine de mort, dans un discours remarquable prononcé à l’Assemblée Constituante. Son discours, hélas ne fut pas entendu et la guillotine fut utilisée à grande échelle. Lepeletier dè Saint Fargeau, à la demande de Robespierre, fut l’auteur du premier Traité pour l’Education Nationale dont s’inspira plus tard Condorcet. Dans notre pays et dans un département, l’Yonne, dans lequel le Rassemblement National, ne cesse de progresser avec Julien Odoul, un des pires ennemis des principes et valeurs de la République, la mémoire de Louis-Michel Lepeletier dè Saint Fargeau mériterait d’être saluée largement.

Que Robert Badinter fût un grand avocat et mît une incroyable et noble énergie à se battre contre la peine de mort, ne prête à aucun débat. C’est la grandeur de l’homme, qui reste irréfragable et mérite un profond respect.

Par contre, de là à en faire un personnage tout auréolé, non, je n’y souscris pas. Il ne faut pas oublier l’homme politique qu’il fut, qui se savait appartenir à la grande bourgeoisie (fût-elle de « gauche ») dont il n’eut de cesse de défendre les intérêts de classe en s’opposant à toute mesure sociale. Il faut se appeler, entre autres, sa véhémente vindicte contre les Gilet jaunes, qui en appelait à une violente répression.

Sous le masque de l’humanisme, perçait chez lui la figure de celui qui sait à quel monde il appartenait et n’hésitait pas à se positionner en conséquence. S’il convient de saluer en lui l’homme qui sut défendre la loi de la suppression de la peine capitale dans notre pays – appuyé en cela par un Mitterrand ex-guillotineur quand il était Grade des sceaux pendant la guerre d’Algérie – rien ne peut et doit être oublié de ce qu’il représentait : la morgue de la classe dominante, bien décidée en découdre si nécessaire « physiquement », pour reprendre son adverbe, dès lors qu’elle se sentira menacée, comme elle sut le faire par le passé voire un passé récent, celui de l’automne-hiver 2018.

Curieux cette manie de trouver « plus grand mort que vivant » certaines et certains.

Babeuf

Le combat de Badinter contre la peine de mort n’est entaché ni par ses origines sociales ni par ses choix politiques. Il force l’admiration et c’est ce que l’histoire retiendra.

J’ai réécouté attentivement le discours de Macron. Et j’ai eu la confirmation de mon doute. Parlant de la jeunsesse de Badinter, de la déportation de son père, Macron convoque pour l’instrumentaliser un antisémitisme qui est pour lui a-historique, clef universelle de la figure du mal aujourd’hui comme hier. Et il évite soigneusement certains mots comme nazisme, choah, génocide. Exit le crime universel contre l’humanité comme le craignait Hannah Arendt en 1963 lorsqu’elle relatait le procès Eichman (dans son livre » Eichmann à Jérusalem »)!