« La rhétorique républicaine actuelle est une nouvelle forme de nationalisme »

ARCHIVES. D’où vient le nationalisme français ? Revenant sur ses origines, les clivages qui le fondent et ses liens avec la rhétorique néo-républicaine, l’historien Gérard Noiriel alerte sur l’impasse dans laquelle nous menaçons de replonger.

Gérard Noiriel est directeur d’études à l’EHESS, adepte d’une démarche socio-historique croisant histoire et sciences sociales, il est l’un des spécialistes de l’histoire de l’immigration et de l’État-Nation en France.

* * *

Regards. Peut-on considérer, en France, la crise des années 1880-1890 comme la première poussée xénophobe de l’histoire contemporaine ?

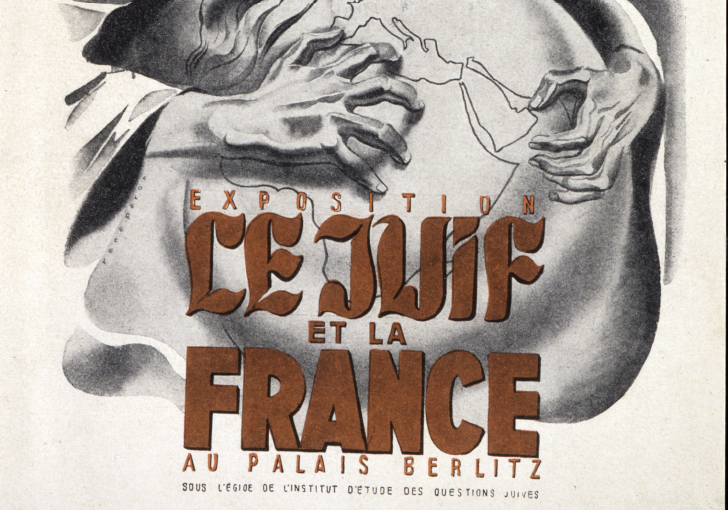

Gérard Noiriel. Oui, mais au-delà de la crise économique, il y a d’autres facteurs qui déterminent ce phénomène. En premier lieu la construction, à la même période, des États-nations. Mais aussi, paradoxalement, la laïcisation de la société ainsi que l’apparition de la liberté d’expression. Jusque-là, on parlait d’antisémitisme ou d’antijudaïsme plutôt que de racisme ou de xénophobie : les mots appartenaient à la sphère religieuse. En outre, ce n’est pas un hasard si le père fondateur de l’antisémitisme français, Édouard Drumont, publie La France juive, un condensé de haine raciste, en 1886 – c’est à dire cinq ans après la loi sur la liberté de la presse. Drumont inaugure cette phase antisémite, qui débouche un peu plus tard sur l’affaire Dreyfus.

Jusque-là, le mot « racisme » n’était pas employé ?

Non, celui-ci apparaît dans les premières années du XXème siècle, à travers le discours des associations antiracistes comme la Ligue des droits de l’homme, qui naît en 1898, et l’apparition pendant l’affaire Dreyfus de la figure de l’intellectuel, dont la fonction première est la dénonciation du racisme. Cette opposition structure fortement le champ politique de l’époque autour de deux camps. Mais la forme dominante prise par le racisme, en tout cas dans le débat public, est alors l’antisémitisme. Jusqu’à la première guerre mondiale, et même un peu après, l’antisémitisme monopolise l’essentiel de l’action des antiracistes.

À la même période, l’immigration italienne donne pourtant lieu à des réactions d’hostilité, voire à des affrontements physiques…

C’est exact. Même si elle n’est pas au premier plan, la question de l’immigration joue également un rôle déterminant. Mais jusqu’au début de la IIIème République, ces affrontements ne sont pas perçus comme un problème public. « Classes laborieuses, classes dangereuses » : pour les élites, les ouvriers peuvent bien s’entretuer de leur côté. Mais avec la construction de l’État-nation, qui intègre les classes populaires, ouvriers et paysans font partie du corps national. Les conflits qui les traversent deviennent alors visibles et font l’objet de luttes d’interprétation au sein des élites. Du côté des conservateurs, l’immigration est perçue comme une menace pour la France ; en face, d’autres estiment que les étrangers sont victimes de xénophobie. Le mot apparaît lui-aussi à cette période.

« Donald Trump ou Marine Le Pen, qui utilisent les catégories du nationalisme – des catégories guerrières –, pourraient nous conduire à des engrenages de violence internationale. »

Ce sont ces évolutions qui donnent naissance à la question de l’« intégration » ?

Pour être précis, l’immigration posée comme « problème » naît en 1881, durant les incidents des vêpres marseillaises. Des Italiens sont agressés par la population pour avoir sifflé la Marseillaise – rien de nouveau sous le soleil. Il y a des chasses à l’homme, et l’affaire crée une polémique au sein des élites. On ne parle pas encore d’intégration, mais d’assimilation. De même, à l’époque, on ne pointe pas le risque du « communautarisme », mais celui d’une « nation dans la nation ». L’Italie est alors alliée avec l’Allemagne, « ennemi héréditaire » de la France. Le discours sur l’ennemi intérieur apparaît ainsi, brutalement, dans les années 1880. Un parti nationaliste conservateur se constitue. Il faut savoir qu’en France, jusqu’à la IIIème République, la défense de « l’identité nationale » était une valeur de gauche ! Mais lorsque les républicains arrivent au pouvoir, elle bascule définitivement à droite.

Qu’est-ce qui différencie la nation portée jusque-là par la gauche de celle qui est ensuite promue par les conservateurs ?

La guerre de 1870 marque une rupture entre deux conceptions républicaines de la nation. Pour Michelet, l’un des plus grands historiens sous la monarchie de Juillet, la nation française est progressiste : son identité réside dans le changement. La France devient elle-même en se transformant. Ce principe s’inscrit dans le sillage des Lumières, de la connaissance, de la culture. Cette vision est celle de la bourgeoisie intellectuelle, mais elle est aussi l’héritière de la Révolution. Dans la fameuse conférence qu’il prononce à la Sorbonne en 1882, Renan infléchit la définition de Michelet dans un sens conservateur. La nation française, qui vient d’être vaincue par l’Allemagne, doit être protégée contre tous ceux qui la menacent – non seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur. Sous la IIIème République, cette conception devient hégémonique. Dès la fin du XIXème siècle, l’aristocratie – qui se rallie à la République – et la droite du parti républicain font alliance autour de ce schéma, que je qualifie de « national-sécuritaire ». Celui-ci repose sur une matrice qui est depuis restée stable : c’est le « nous » français, qu’exploitent aussi à l’extrême les mouvements racistes et xénophobes. En France, il n’y a jamais eu de parti fondé sur la suprématie blanche. Pour exister, le racisme et la xénophobie doivent être traduits dans le langage de l’intérêt national : « nous », qui sommes français, contre « eux » qui ne le sont pas. Le « eux » évoluant avec le temps.

Peut-on dire que cette définition conservatrice de la nation a servi de ciment à la droite, tout en permettant à la République de s’enraciner ?

C’est évident à mes yeux. Pourquoi ? Parce qu’en face, vous avez une mutation majeure : la gauche, qui était incarnée par le parti radical, se délite. À la place émerge le mouvement ouvrier, qui s’allie avec les courants humanitaires comme la LDH pour former une gauche que j’appelle « sociale-humanitaire », ou « sociale-humaniste ». C’est alors que se dessine le clivage qui va structurer le champ politique pendant un siècle au moins : la gauche s’empare du social, la droite s’empare de la nation. Par crainte de la révolution ouvrière, un front commun se tisse, de l’aristocratie jusqu’à la paysannerie, en passant par une partie des classes moyennes, notamment les artisans et les petits commerçants. La défense de la propriété privée est en jeu. Ce bloc, cimenté par le nationalisme, forme un socle assez solide pour ancrer la République.

« Pour beaucoup de républicains et de démocrates d’autres pays, le débat français sur la laïcité, par exemple, est incompréhensible ! Cette rhétorique républicaine est une nouvelle forme de nationalisme, qui laisse penser que nous serions les seuls détenteurs des valeurs démocratiques. »

Ce rôle historique du nationalisme explique-t-il également la remarquable persistance dans le temps de sa capacité à mobiliser ?

Oui, et c’est pour ça que la gauche a toujours été très embarrassée par rapport aux nationalistes. Dans un système démocratique, la compétition oppose des partis pour gagner des élections. Et le problème d’une élection, c’est de gagner la majorité arithmétique des voix. Comme ces électeurs sont, par définition, français, si on a pour argument principal qu’il faut défendre les Français, on a de bonnes chances d’emporter la mise ! C’est pourquoi les partis nationalistes ont toujours eu un avantage sur les autres. Les socialistes, par exemple, ont le vent en poupe tant que le mouvement ouvrier est puissant, que la classe ouvrière est visible et combative.

Le nationalisme n’a pourtant pas un rôle aussi central dans tous les pays… À quoi tiendrait la particularité française ?

La France est un cas relativement exceptionnel, qui tient à son centralisme et à l’absence de structure fédérale. Les régionalismes y ont été liquidés. Dans presque tous les pays, il y a une diversité culturelle bien plus importante, comme en Angleterre où la construction de l’État s’est faite en s’appuyant sur les communautés. Cela ne signifie pas que les pays organisés sur une base « régionaliste » soient plus démocratiques que la France. Le nazisme a triomphé en Allemagne, en dépit du poids des Länder, en exaltant le thème de la supériorité du peuple allemand.

Ce rapport entre la communauté nationale et son altérité a-t-il aussi un rapport avec l’entreprise coloniale ?

Le débat sur l’immigration intervient au moment même où la République bascule dans l’empire colonial. C’est la conquête de l’Indochine, puis la colonisation de l’Afrique. Il y a un large consensus autour de la mission civilisatrice de la France. Mais il s’agit du discours de la bourgeoisie cultivée, qui justifie aussi les lois sur l’école de Jules ferry, visant à « civiliser » les paysans. Puis les régionalismes, et les « populations primitives ». Ce discours implique une homogénéisation, un refus d’admettre la légitimité des cultures que l’on élimine. Même si je suis en désaccord avec certains de leurs arguments, je rejoins les études postcoloniales pour dire que ce passé colonial est important, et qu’il s’inscrit dans la longue durée. Je pense, par exemple, à la question du voile : il y a derrière celle-ci l’hypothèse qu’une autonomie culturelle laissée à des populations venues d’ailleurs constitue une menace pour la nation. Le présupposé des élites républicaines consiste à interpréter en termes politiques les réalités populaires qu’elles ne comprennent pas. On constate que ce type de raisonnement est né à la fin du XIXème siècle à propos de l’immigration italienne, et qu’il a ensuite été appliqué à des populations issues de l’empire colonial, et centré sur l’islam.

Historiquement, comment la gauche a-t-elle jonglé avec cette question ?

Dans le cas français, la gauche n’a jamais pu évacuer totalement la question nationale. Lors d’un meeting à Paris en 1937, Maurice Thorez, le leader du PCF – qui fait pourtant partie de la IIIème Internationale – proclame ainsi « la France aux Français ». Il s’agit, dans un contexte il est vrai compliqué, de donner des gages, de montrer que le PCF est bien un parti « français ». Puis en 1938, c’est Daladier, le chef du Parti radical, qui adopte des décret-loi ouvrant la porte à la « Révolution nationale » de Vichy. Hier comme aujourd’hui, la solution de facilité consiste à emboîter le pas à ces tendances rétrogrades. Mais l’histoire montre que le nationalisme conduit nécessairement à l’impasse.

Justement, comment la société française s’est-elle sortie de ces périodes ? Les années trente conduisent tout droit à la guerre…

Mais la période précédente aussi ! Les années 1880-1910 coïncident avec une période de crise économique et de montée du nationalisme et de la xénophobie. Qu’est-ce qui met, provisoirement, fin à cela ? C’est la première guerre mondiale. Le phénomène se reproduit dans l’entre-deux guerres, et débouche sur la seconde guerre mondiale.

Ce n’est pas très rassurant…

Non, bien sûr, mais le droit international, de même que les interdépendances créées par la mondialisation, nous protègent aujourd’hui davantage d’un risque de troisième guerre mondiale. Il y a des intérêts à protéger – comme la construction européenne ou les liens tissés avec les États-Unis – qui préviennent la reproduction de ce type de situation. Pour l’instant, il y a des combats à mener de l’intérieur pour rappeler que le nationalisme est une pente sur laquelle on peut vite déraper. De ce point de vue, l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis n’est évidemment pas une bonne nouvelle. Imaginons aussi l’hypothèse d’une Marine Le Pen en France… Ces gens-là, qui utilisent les catégories du nationalisme – des catégories guerrières –, pourraient nous conduire à des engrenages de violence internationale.

Aujourd’hui, les références directes à la « nation » sont quand même moins présentes. C’est plutôt la « République » qui occupe le devant de la scène…

Le vocabulaire national en tant que tel a perdu en efficacité, et les acteurs politiques se sont rabattus sur le vocabulaire républicain. Mais sa fonction est analogue : rassembler autour d’un « nous » français. On parle de la République, et des « valeurs républicaines ». Mais les États-Unis sont une république aussi ; parle-t-on des valeurs américaines ? Non, pour beaucoup de républicains et de démocrates d’autres pays, le débat français sur la laïcité, par exemple, est incompréhensible ! Cette rhétorique républicaine est une nouvelle forme de nationalisme, qui laisse penser que nous serions les seuls détenteurs des valeurs démocratiques. Mais ce discours se heurte à des contradictions de plus en plus vives : les Français d’aujourd’hui ne sont plus ceux des années trente. Ils voyagent davantage, ont souvent de la famille à l’étranger. L’économie, la culture, les médias, la musique, la chanson, le cinéma, sont mondialisés. En fait, il n’y a que la politique qui n’est pas mondialisée. Les représentants politiques devraient au contraire aider les Français à penser la diversité, à comprendre que notre modèle, bien que singulier, n’exclut pas d’autres modèles construits sur des normes différentes.

Propos recueillis par Thomas Clerget