Gauche : l’histoire, l’optimisme et la lucidité

La gauche va mieux, mais les catégories populaires continuent de la bouder, lui préférant le RN. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où le PCF a été un grand parti populaire. Comprendre ce qui l’a rendu possible et ce qui a fini par le rendre impossible n’est donc pas sans intérêt, et pas seulement pour les militants actuels de ce parti.

On a presque fini par l’oublier mais, pendant une grande partie du XXème siècle, l’histoire de la gauche et celle de l’univers populaire ont été marquées par la forte présence du Parti communiste français. Il est vrai que, pendant longtemps, ses membres ont été à l’image même du peuple qu’ils souhaitaient convaincre. Jusqu’à la fin des années 1970, les catégories ouvrières et urbaines ont été largement majoritaires, parmi les militants comme au sein de l’appareil dirigeant. Or devenir un parti populaire et ouvrier ne se décrète pas ; il ne suffit même pas de le vouloir. Encore faut-il paraître utile, sinon à la classe tout entière, tout au moins à une fraction conséquente de cette classe. Le PC y est parvenu parce qu’il assumait, en politique, des fonctions qui allaient bien au-delà de la sphère politique proprement dite.

LIRE AUSSI SUR REGARDS.FR

>> Et maintenant, de quoi le communisme pourrait-il être le nom ?

La première fonction est la plus connue : c’est celle que le politologue Georges Lavau appelait naguère la « fonction tribunitienne ». Le parti assurait la représentation de populations modestes que le jeu institutionnel laissait à la marge de la décision politique. Cette capacité était d’abord une affaire d’activité militante concrète, d’immersion dans les lieux de travail comme dans les zones d’habitat, par le biais de toutes les pratiques possibles, syndicales, associatives ou municipales. Le parti représentait quotidiennement les damnés de la terre, il portait la parole des sans-voix. Il faisait toutefois bien plus que cela. Il était par lui-même un agent de promotion du plus grand nombre possible des individus composant la classe. Il ne se contentait donc pas d’attiser la colère sociale, d’exalter la classe souffrante : il entendait plus que tout exalter la fierté et la dignité de cette classe qui, comme le pensait le communisme des origines, en s’émancipant émanciperait l’humanité tout entière. La « banlieue rouge » était le symbole par excellence de cette promotion populaire en actes qui, pendant une longue période, a fait que les cultures populaires et la culture partisane des communistes se sont entremêlées, sans se confondre pour autant.

La fonction de représentation se doublait donc tout naturellement d’une deuxième fonction, que l’on pourrait qualifier de prospective ou utopique. Tous les grands mouvements d’émancipation se sont toujours accompagnés de représentations plus ou moins achevées d’une société dont l’horizon ne serait plus celui de l’exploitation, de la domination et de l’aliénation. Au cœur de ces représentations s’est trouvée bien sûr l’égalité, cette « Sainte Égalité » qu’invoquaient les sans-culottes parisiens de l’an II. Au XIXème siècle, le mouvement ouvrier a complété l’esquisse avec la « République démocratique et sociale », installée en 1848-1849, reprise par les communards de 1871 et que la fin du XIXème siècle a diffusée plus simplement comme « la Sociale ». Il s’agissait au fond de prendre au mot, pour en faire plus que des mots, la trilogie républicaine devenue officielle en 1848 : liberté, égalité, fraternité.

Au XXème siècle, le communisme désormais séparé du socialisme s’est appuyé sur le mythe soviétique pour faire vivre cette nécessaire utopie, celle qui permet de rêver à l’impossible pour que l’impossible d’hier devienne le possible de demain. Insistons bien sûr sur le fait qu’il s’agit bien ici du « mythe » soviétique, pas de la réalité de l’URSS et des prolongements du soviétisme… Tant que le mythe a semblé propulsif à un grand nombre, il a façonné les cultures et permis que la colère sociale ne devienne pas de la rage, puis du ressentiment. Jusqu’au milieu des années 1950 et même au-delà, quand il semblait que le monde se réduisait à deux camps, la force entraînante du mythe a fait que la majorité de l’électorat communiste a cru ainsi que l’avenir était du côté d’un modèle soviétique que l’on préférait voir tel qu’on en rêvait plus que comme il était. Le problème est que, dès l’instant où la réalité finit, avec le temps, par ternir puis lézarder la belle image, la force d’entraînement du mythe décroît et laisse même la place à la désillusion. Le PC en a payé l’addition au centuple.

Faut-il renoncer au mythe ? Sans doute. À l’utopie ? Cela se discute. Mais en aucun cas il ne faut abandonner le récit qui fonde l’espérance, un récit légitimant l’idée que l’irréalisme n’est pas du côté des pratiques de l’aliénation et de l’exclusion mais, au contraire, du côté du projet de l’émancipation individuelle et collective. Le mérite du communisme politique du XXème siècle fut d’avoir nourri à sa manière l’espérance d’une émancipation devenant potentiellement un principe directeur dominant des dynamiques sociales futures. Il n’a, hélas, pas perçu assez tôt que la manière qu’il avait choisie — celle d’une exaltation pouvant confiner à la dévotion ou au mensonge — finirait par se retourner contre lui. Mais il a contribué, pendant quelques décennies, à ce que l’horizon de la lutte ne soit pas la lutte en elle-même…

La troisième fonction était plus proprement politique. On sait que la gauche en France a toujours été en même temps une (« la » gauche) et plurielle (« les » gauches). La distinction s’est faite sur des axes multiples mais, très vite, un principe de distinction est devenu plus important que les autres dans la dynamique française de la gauche. Si l’on admet que le couple de l’égalité et de la liberté est structurant dans l’identification à la gauche, tout dépend de la manière dont on pense que ce couple peut gagner durablement. Faut-il se contenter de lutter pour l’égaliberté au sein des logiques sociales existantes ou faut-il tout faire pour les dépasser ? La réponse à cette question n’a pas dressé une muraille infranchissable entre deux gauches, mais elle a polarisé les cultures et les pratiques : d’un côté une gauche plutôt portée vers la rupture et le dépassement du capitalisme, de l’autre une gauche plutôt soucieuse d’adaptation et donc d’accommodement. Tout a dépendu de qui donnait la tonalité générale, la rupture ou l’adaptation.

Le socialisme unifié d’avant 1914 et le communisme d’après 1920 ont été l’expression politique majeure du premier courant ; le radicalisme puis le socialisme ont été les pivots du second. En tout cas, pendant plusieurs décennies, la force du PCF a tenu à ce qu’il a avancé, de façon à peu près continue, deux affirmations à ses yeux inséparables : la gauche n’est pas la gauche si ne s’affirme pas en son sein une dynamique originale tournée vers la rupture ; mais ladite rupture reste incantatoire si ne se pense pas un processus majoritaire qui la rende effectivement possible. À l’exception de quelques phases plus ou moins longues de repli (« classe contre classe » entre 1928 et 1934, guerre froide entre 1947 et début des années 1960), le PCF a ainsi combiné sa valorisation du parti révolutionnaire qu’il voulait être et ses propositions d’alliances larges à gauche (front populaire, union de la gauche).

Le communisme n’était pas qu’un parti

Fonction sociale, utopique, politique… Cette triple fonctionnalité fondait une utilité à double sens : le parti « utilisait » la classe pour assurer sa légitimité de « parti de la classe ouvrière » ; en retour, une large partie de la classe « utilisait » le parti pour exprimer ses attentes immédiates et plus lointaines dans le champ des institutions. Une situation de « gagnant-gagnant », pour parler comme on le fait aujourd’hui… Force est de constater qu’aucune force à gauche n’est en état de réaliser, dans l’espace populaire, ce jeu de l’intérêt réciproque. À la limite, si un tel jeu fonctionne, c’est plutôt en faveur de l’extrême droite : le Rassemblement national utilise les catégories dites subalternes pour légitimer son statut de parti populaire et, en retour, les catégories populaires utilisent le Rassemblement national pour exprimer leur ressentiment dans l’espace politique.

Il est dès lors une autre dimension, souvent ignorée ou minorée alors qu’elle a été déterminante dans la forte prégnance du communisme en France. Quand on parle de ce communisme, on le réfère immédiatement à l’entité « Parti communiste français ». Or le communisme du XXème siècle n’a pas été qu’une structure partisane. Il s’est déployé sous la forme d’une remarquable galaxie, un peu comme les social-démocraties européennes ont su les construire, qui associait de l’activité partisane, syndicale, associative et culturelle. Dans cette galaxie, la tutelle du parti et de son appareil pouvait-être pesante — comme ce le fut le cas pour la composante syndicale — mais la conjonction se faisait davantage par la proximité symbolique et culturelle que par l’imposition brutale. Du coup, cette mise en synergie permettait de raccorder, en en faisant des sujets politiques, des domaines, économiques, sociaux, politiques et culturels que la société bourgeoise avait soigneusement dissociés. Le caractère trop hiérarchique de cette galaxie, sa subordination trop grande au centre partisan ont certes entraîné son déclin. Mais il en est resté un vide : la subordination a laissé la place à la séparation. Or l’articulation du social et du politique a été la clé d’une grande originalité de la gauche, aujourd’hui pour l’essentiel disparue : son lien, complexe et variable, mais globalement soutenu avec le mouvement ouvrier.

Où en est la gauche aujourd’hui ?

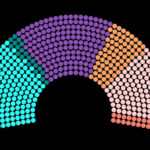

La gauche, en France, a des racines profondes parce qu’elle est l’héritière de la « Grande Révolution ». Les résultats électoraux de 2022 ne font que confirmer ce constat. Contrairement aux inquiétudes, la gauche n’a pas disparu. Elle a certes progressé modestement en pourcentages (un peu plus de deux points entre 2017 et 2022), infiniment moins que l’extrême droite (un peu plus de 11 points). Mais elle est revenue au centre de la controverse politique et, au sein de la gauche, l’effondrement de l’option sociale-libérale a donné la primauté à une gauche franchement de gauche.

En politique, mieux vaut toutefois se convaincre que la volonté doit s’accompagner de la lucidité. Le XXème siècle a vu l’apogée du lien fluctuant entre la gauche et le mouvement ouvrier, en ces temps où un univers ouvrier en expansion était au cœur de l’existence même du peuple. Rien ne dit pour l’instant que le regain à gauche se traduira par une réarticulation de ce qui a fini par se dissocier. Le mouvement ouvrier n’a pas disparu, mais il est plus que jamais divisé et les rapports de force en son sein, notamment syndicaux, se sont déplacés. En tout état de cause, ce qui reste de ce mouvement n’est plus le seul acteur de la critique sociale. L’exploitation, la domination et l’aliénation sont désormais mises en cause à parts égales. L’inégalité se double des discriminations de tous types, le productivisme est tout autant en question que la financiarisation, l’insuffisance de la représentation s’entremêle avec les tentations dites « illibérales ».

Au fond, l’égalité reste cruciale, mais elle s’ouvre sur d’autres questions que celles de la répartition des richesses. Le « social » ne se réduit plus au pouvoir d’achat, même si cette question hante à juste titre les attentes des plus démunis. L’émancipation des collectifs et celle des individus ne peuvent plus se penser en opposant l’une et l’autre. Tout se tient et les multiples facettes de la critique systémique sont théoriquement inséparables. Et pourtant, elles obéissent à des dynamiques distinctes et la volonté de les réunir (qu’expriment des notions comme « l’intersectionnalité ») ne dit rien sur les processus qui peuvent durablement les réarticuler en mouvement unifié, capable de prendre le relais du mouvement ouvrier d’hier.

Les formations de gauche, les plus à gauche comprises, ne sont plus des organisations populaires. Elles se construisent autour des catégories cultivées, intermédiaires ou supérieures, installées avant tout dans les espaces métropolitains. Or il ne suffit plus aujourd’hui de se réclamer du peuple, pas plus que de la classe, si l’on ne voit pas exactement ce que la classe et le peuple sont devenus. Le problème de l’une et de l’autre tient à ce qu’elles ne sont plus des structures unifiées ou en voie d’unification, mais des complexes désunis. Il ne sert donc à rien de savoir qui choisir, du haut ou du bas, de la métropole ou de la périphérie, des couches moyennes ou des plus pauvres, des « in » ou des « out ». Le plus décisif, et pourtant le plus stratégique, est de dire comment peut se réunifier ce qui doit l’être à nouveau, ou plutôt de dire autour de quoi peut se tisser cette réunification : en attisant le ressentiment ou en relégitimant le désir d’émancipation ?

L’articulation du social et du politique ne peut plus se faire sur le modèle des galaxies de jadis, ni celles de la social-démocratie d’Europe du Nord, ni celle du communisme français. À vrai dire, mieux vaut partir de l’idée qu’aucun des grands modèles historiques n’est en état de répondre à la complexité contemporaine du social. Le modèle travailliste, le modèle socialiste-communiste et le modèle syndicaliste révolutionnaire sont forclos en l’état. Mais si la subordination du social au politique a remis en valeur la nécessaire indépendance du syndical et de l’associatif, il n’a pas légitimé pour autant la séparation des espaces qui domine aujourd’hui. On sait désormais que ce sont des formes inédites de mise en commun qui relanceront la synergie nécessaire. Le renouveau de l’espace public et de la démocratie est à ce prix.

Innover pour continuer

Reste bien sûr l’épineux problème du champ proprement politique et partisan. On a longtemps disputé de l’opposition irréductible du parti et du mouvement. Les tentatives en direction du second terme n’ont pas manqué, au fil des décennies récentes. Elles n’ont guère été concluantes, aboutissant selon les cas à l’éclatement plus ou moins rapide du mouvement, ou à son glissement progressif vers le parti à l’ancienne mode. Mais, en sens inverse, aucune réforme ou mutation des partis n’est parvenue à empêcher la dévitalisation de la forme partisane et son discrédit croissant dans la population. Peut-être a-t-on péché continûment par carence d’esprit dialectique, oubliant ce qui peut s’énoncer dans une double affirmation : de l’organisation politique est nécessaire, mais la forme-parti qui lui a été donnée à la charnière des XIXème et XXème siècles a été pénalisée par sa verticalité, imposant dans le champ partisan les mécanismes de l’État. On a besoin d’organisation spécifique et la forme-parti est forclose. « Et », pas « ou » : tout est dans le choix de ces quatre lettres.

Le Parti communiste fut longtemps tenu pour le modèle même du parti de masse. Il en a présenté bien des qualités : la densité de la présence populaire, la cohérence de l’action dans un temps suffisamment long, le souci de l’éducation militante, l’attention à l’idéologie et au symbolique. Mais ces qualités ont été aussi niées par leur contraire : la vision du monde rabattue au rang de doctrine fermée ; la cohérence transformée en modèle reproductible à l’infini ; l’attachement au parti devenue obsession d’une identité vécue sur le registre de la différence ; la peur de la dissidence légitimée par la formule selon laquelle « le parti a toujours raison » ; l’indifférenciation générale de l’organisation (le collectif prime sur l’individu) ; la confusion entre le parti et son appareil, voire entre l’appareil et le premier dirigeant qui, en pratique, décide de tout et surtout décide du moment précis où il faut changer de ligne politique. Qui, aujourd’hui, peut dire qu’il incarne les qualités et qu’il est prémuni par nature contre ces défauts ?

Au moment même où l’on veut inventer, mieux vaut prendre la mesure de ce qui s’est fait, en bien ou en mal, souvent à l’insu même des acteurs de la scène politique. On en revient alors au point de départ. La mémoire peut exalter la lumière, les traditions glorieuses, les moments où le peuple est concrètement et visiblement sur le devant de la scène. La mémoire choisit tout naturellement les « bons » et les « méchants ». L’histoire, elle, ne vaut que si elle est critique, jusqu’à être critique de la critique elle-même. Le piège est de ne retenir que ce que l’on souhaite voir et, ce faisant, d’estomper les contradictions. L’idéal est, dans un même mouvement, de discerner ce qui est propulsif et ce qui peut être régressif, ce qui met le peuple en mouvement et ce qui fait que, au bout du compte, la domination l’a pour l’instant emporté chaque fois sur l’émancipation.

Le PCF en tout cas n’est plus un acteur central de la gauche et de la politisation populaire. À ce jour, les fonctions qui furent les siennes ne sont que très imparfaitement assurées. Le plus raisonnable est d’en avoir conscience, non pour nourrir les nostalgies, mais pour aller de l’avant. Pas de nostalgie, mais pas d’oubli de l’histoire… Que personne, à gauche, ne s’imagine qu’il n’est en aucun cas concerné par cette double exigence.