L’unité populaire a horreur du vide

Un appel lancé en plein été et une pétition contre une loi écocidaire ont bouleversé les stratégies gouvernementales et partisanes. L’appel à la résistance rassemble quand l’échéancier des scrutins désespère et divise. Jamais la seule éventualité d’un mouvement populaire n’a autant précipité la crise de la politique parlementaire.

« Tout le monde cherche une alchimie électorale mais on ne peut éviter de lutter. »

Myriam Bregman, Parti des travailleurs socialistes argentin

S’il fallait une preuve de la crise d’hégémonie profonde qui mine le pouvoir depuis des mois, en voici une. Quatre semaines après l’appel à « tout bloquer » le 10 septembre, 70% des Français sont favorables à des manifestations contre le budget Bayrou, 63% au mouvement et même 58% au « blocage » du pays (sondage Toluna Harris). Le succès spectaculaire de la pétition contre la loi Duplomb n’était-il qu’un avant-goût du réveil populaire ?

Nous voilà bien loin des atermoiements tactiques et des divisions partisanes dans la bulle de l’Assemblée nationale. Si loin d’un PS toujours prêts à négocier on ne sait quoi, d’un PCF toujours prêt à se distinguer sur tout et n’importe quoi. Loin d’initiatives « unitaires » qui démultiplient les unités partielles et les anathèmes ciblés, dans le temps suspendu des stratégies présidentielles. Loin des rapports de forces électoraux qui mettent le RN au centre, la droite dans sa périphérie hypnotique et transforme la gauche en objet politique mal identifié plafonnant à moins de 30% des intentions de vote.

Nul ne sait ce qui se passera le 10 septembre et après.

Mais force est de constater que la seule perspective qu’il puisse éventuellement se passer quelque chose a eu la puissance de modifier la stratégie et l’agenda du gouvernement comme de l’opposition. En réclamant un vote de confiance dès le 8 septembre, le chef du gouvernement montre qu’il a moins peur d’un inéluctable vote négatif de l’Assemblée nationale que d’une éventuelle mobilisation de la rue hors de tout cadre institutionnel.

Comme en 2019, comme en 2023, comme en 2024, la mobilisation populaire impose en force son propre récit. Mais jamais la seule éventualité d’un mouvement large et unitaire n’aura autant précipité la crise de la politique parlementaire et bouleversé la temporalité politique du pays bloqué sur la pendule électorale depuis juin 2024.

Car comme dans le film « Intersellar« , le temps n’est pas le même pour tout le monde. Pour une écurie électorale présidentielle, deux années, c’est très court. Pour celles et ceux qui subissent les choix sociaux, politiques et budgétaires les plus dévastateurs que nous ayons connus depuis la seconde guerre mondiale, c’est une éternité. Le jour sans fin des mauvais coups gouvernementaux, des corps brisés, du chaos du monde et du climat broie l’avenir sans lequel la vie n’a pas de sens. De nouveaux monstres s’invitent sans cesse dans ce cauchemar partagé massivement : la sape néolibérale-autoritaire de toutes les formes de solidarités collectives et de démocratie est aujourd’hui accélérée par le déferlement mondial d’un techno-fascisme colonial et guerrier.

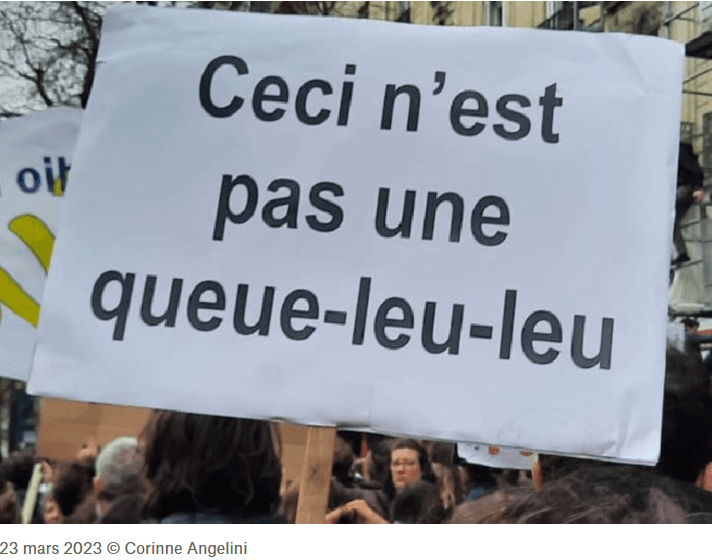

« Ceci n’est pas une queue-leu-leu »

Mouvement social ? Société civile ? Les mots patinent pour qualifier ce qui commence à bouillonner. Ce que le monde politico-médiatique a coutume de nommer « société civile » n’est autre que cette vie partagée du cauchemar néolibéral. Avec le déracinement populaire des partis et la faiblesse des syndicats, elle est devenue un continent mystérieux pour la politique institutionnelle.

À coup de sondages, on scrute avec perplexité cette univers immergé de la subjectivité populaire, en quête de filons électoraux prometteurs, de raisons d’espérer1 ou de stratégie de communication. Médias, partis, stratèges y cherchent ainsi des réponses à leurs propres questions. Mais ils restent le plus souvent sourds et aveugles aux réponses qu’ils n’ont pas sollicitées, voire aux questions auxquelles eux-mêmes pourraient répondre. Il a fallu attendre six ans pour que les cahiers de doléances des gilets jaunes soient réellement accessibles et analysés. Et qu’en a-t-on fait ?

Car à la perplexité s’ajoute la méfiance quand, telles la vieille taupe de Marx2, ces dynamiques politiques souterraines se manifestent sans crier gare comme des surgissements intempestifs : émeutes, occupations de places, mobilisations de masse inattendues.

Or telle est bien la marque de l’époque. L’intensité et l’extension des émeutes localisées ou des soulèvements nationaux ont progressé au moins jusqu’en 2024. Des émeutes de 2005 à celles de 2023 en France, 2020 aux États-Unis, 2023 en Iran, des soulèvements de 2011-2014 (printemps arabes et places occupées) aux soulèvements de 2019 dans plus de vingt pays, les peuples ont dit avec force leur volonté de justice, de démocratie, d’égalité et de défense du bien commun, notamment en matière climatique3.

« Ceci n’est pas une queue leu leu » : cette affichette brandie lors des rassemblements monstres contre la réforme des retraites en 2023 dit cette ambition partagée. La puissance subjective de ces soulèvements leur donne une potentielle dimension constituante. La stratégie populiste consistant à « construire le peuple »4 de l’extérieur pour revivifier la gauche prend assurément les choses à l’envers. Quand un peuple tente de se construire dans la mobilisation et le soulèvement, c’est à la gauche de se mettre à la hauteur de l’enjeu.

Faire peuple politique

Oui, « ceci n’est pas une queue leu leu » : l’unité populaire a horreur du vide. Elle est un travail sur soi, un travail sans cesse renouvelé sur ce qui « fait peuple », sur les principes fondateurs du commun. Or il n’y a pas de démocratie sans ce sentiment de communauté populaire candidat à sa souveraineté. Pas de démocratie sans demos.

Dans sa guerre à la démocratie, le capitalisme via le néolibéralisme autoritaire n’a pas commencé par en démanteler le cadre institutionnel, mais a travaillé à la dissolution du demos, à la destruction systématique de ses fondements historiques qu’étaient l’État social, les services publics, la liberté de la presse, l’égalité de droit. Bref à ce qui faisait communauté nationale par-delà les différences, les concurrences et les conflits sociaux.

Des places occupées de 2011-2014 au Caire, à Madrid, Athènes, Istanbul ou Kyiv aux ronds-points français de 2019, a soufflé la même ferveur : celle de construire un récit commun contre le cauchemar néolibéral pour devenir un peuple politique. Les peuples y ont dit l’importance -souvent joyeuse malgré la répression- de dire « nous », sans filtre, sans délégation, sans porte-parole. De 2011 à 2019, c’est le drapeau national qui a flotté sur ces assemblées insurgées.

Il y a plus. Les grandes mobilisations populaires dans le monde depuis 20 ans, portent dans leurs pratiques même une critique de la démocratie délégataire dite représentative : démocratie d’assemblée, refus de portes paroles, recherche systématiques des décisions au consensus, revendication institutionnelle comme le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en 2019…

Ces critiques ne sont pas cosmétiques. Elles portent sur le fond, sur l’élaboration des projets collectifs par la mobilisation de l’expertise citoyenne et non sur l’organisation du marché électoral. Elles portent sur la construction de l’unité populaire et contestent « l’offre politique » institutionnelle.

La tentation identitaire

On ne sort de la désespérance citoyenne que par cette intransigeance sur les processus de décision et d’organisation collective. Mais les rendez-vous manqués avec les forces politiques en place ont été récurrents et douloureux, alimentant une rage aux conséquences aléatoires.

Car les dynamiques qui traversent le continent de la subjectivité populaire sont diverses, parfois antagoniques. La tentation de construire du commun sur le ressentiment et la haine est forte des déceptions accumulées. Lorsqu’elle l’emporte, les basculements peuvent être spectaculaires. Alors, la défense abstraite des principes démocratiques et des garanties juridiques risque d’être balayée comme un châteaux de sable face à la déferlante haineuse d’un pseudo demos identitaire. Comme Kamal Harris a été balayée par Donald Trump.

L’année 2024 fut à cet égard critique. La chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. Après des années de révoltes et de soulèvements, cette « accalmie » n’est pas ni un signe de bonne santé populaire ni le fruit d’une pacification démocratique. La violence s’est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu’au génocide, dans des déchainements xénophobes d’une ampleur inédite. Il n’y a pas qu’en Cisjordanie que la logique de guerre civile et de guerre coloniale mobilise les civils. Le nombre d’affrontements directs entre les populations a augmenté de 50% et leur poids dans la totalité des émeutes et affrontements civils est passé de 7% à 18%.

Pour la première fois depuis longtemps, l’Europe est contaminée. Nous en avons eu une manifestation terrifiante en Angleterre durant l’été 2024. Du 30 juillet au 5 août, dans 26 villes, des foules populaires s’en prennent physiquement aux mosquées et aux hôtels de demandeurs d’asile. Le seul barrage efficace contre la haine ne fut ni la répression policière et judiciaire ni la dénonciation des fake news, mais la mobilisation antiraciste dans la rue. La puissance de cette dernière le 6 août a mis temporairement un terme brusque à la marée brune.

L’été 2025 a vu la peste s’étendre. Du 9 au 18 juin, en Irlande du Nord, la violence contre les Rroms a tourné au pogrom dans les villes de Ballymera puis de Portadown. Du 11 au 15 juillet la violence raciste a submergé la petite ville de Torre Pacheco en Espagne. Fin juillet début août, en Angleterre les manifestations anti migrants, le plus souvent devant des hôtels accueillant des réfugiés, se sont multipliées. Face aux contre manifestations anti-racistes, la violence a été au rendez- vous à Bristol, Liverpool, Horley, Manchester, Epping et Londres…

La France n’est pas à l’abri. En 2022, la petite ville de Callac en Bretagne a connu une mobilisation xénophobe contre un projet d’accueil des migrants. En 2023, Romans sur Isère a été la cible d’un commandos d’extrême droite. En 2025, Royère-de-Vassivière (Creuse) a été le théâtre d’une « chasse au nègre » sinistre. Le poids du Rassemblement National et le déploiement décomplexé d’un racisme et d’une islamophobie d’État, ouvre la porte à des passages à l’acte individuels de plus en plus nombreux. Mais notre pays n’a pas encore connu de violence collective de l’ampleur de celle qui a frappé l’Angleterre, l’Irlande ou l’Espagne. Les grandes mobilisations nationales, émeutières comme syndicales n’y sont pas pour rien.

Sur ce plan, l’itinéraire des gilets jaunes est un cas d’école. Les choses avaient mal commencé à Flixecourt en novembre 2018 quand un barrage de gilets jaunes avait dénoncé aux autorités un camion-citerne et livré à la gendarmerie les migrants qu’il transportait. Mais l’expérience partagée de la répression, les débats ouverts des ronds-points et la démocratie intransigeante des assemblées ont été des machines à dé-lepéniser les esprits. L’extrême droite très présente aux débuts a été ainsi marginalisée puis exclue du mouvement.

Il a fallu toute la frilosité, pour ne pas dire pire, d’une bonne partie de la gauche officielle pour que cette dynamique s’enlise dans l’inertie de « l’offre » électoral : 44% des sympathisants gilets jaunes votent finalement pour Marine Le Pen et à gauche, seule la candidature de Jean-Luc Mélenchon a trouvé une certaine crédibilité (28%).

Cette double leçon doit être dans toutes les têtes : si la mobilisation populaire unitaire peut faire reculer la légitimité de la haine, encore faut-il que la gauche soit à la hauteur de sa colère. L’adhésion massive (70%) des sympathisants du RN à l’initiative du 10 septembre met plus le parti d’extrême droite en difficulté qu’elle ne pèse sur le récit collectif. La dynamique qui commence à se construire dans les multiples appels à la mobilisation et les initiatives locales en construira la vérité politique. Aux organisations syndicales et politiques d’en prendre la mesure et d’y contribuer !

Il n’y a pas de pierre philosophale

Dans cette période trouble, les partis politiques de gauche n’ont évidemment pas toutes les cartes en main. Les plus anciens comme les petits nouveaux, du PCF à l’Après ou Debout, partagent les effets de la perte de racines populaires et des contraintes de l’agenda institutionnel qui leur ont fait perdre antennes politiques et crédibilité.

Cette situation est structurelle.

Certains s’y complaisent, d’autres tentent de retrouver racines et légitimité. Les Verts bénéficient à leur périphérie de réseaux militants engagés dans des luttes de terrain. LFI est sans conteste l’organisation qui met en œuvre une authentique stratégie de ré-enracinement adossée à des espaces de réflexion collective sur les dynamiques sociales et politiques contemporaines.

L’appel au soulèvement le 10 septembre ne pouvait pas venir d’eux, ni d’ailleurs des comités locaux Nouveau Front populaire constitués dans la foulée unitaire de juin 2024. Même celles et ceux qui en leur sein auraient pu en avoir la volonté, n’auraient pas eu la crédibilité et l’effet d’entrainement d’un appel venu de « nulle part ».

Cette extériorité n’est pas indifférence. Elle est un gage de pression exigeante sur « l’offre politique ». En juin 2024, le Nouveau Front populaire s’est ainsi constitué sous mandant populaire. Si le tsunami de la mobilisation face à la réforme des retraites n’a pas fait plier le pouvoir, il a au moins submergé en quelques jours, les mois de divisions mortifères à gauche. Un espoir est né, catalysant la mobilisation électorale, écartant pour un temps les ambitions du RN.

Mais à l’inverse, les partis seuls semblent condamnés à l’enlisement collectif. Faute de constituer le mouvement social comme acteur à part entière du front, ce mandat populaire a été submergé par les manœuvres parlementaires dans lesquelles Emmanuel Macron et ses premiers ministres ont piégé les vrais vainqueurs de l’élections. Certes, certains ont « fait le taf » en tentant de relayer au Palais Bourbon une impatience populaire vite transformée en lassitude.

L’unité a explosé en vol laissant la centaine de comités locaux survivants en état d’apesanteur politique malgré leur volonté de construire avec les forces sociales et syndicales une Convention en mesure de peser sur cette dynamique délétère.

Dans ce trou d’air, les militants unitaires se sont trouvés devant une alternative rarement débattue : privilégier les mobilisations sociales et l’unité populaire ou reconstituer l’unité partidaire la plus large. S’investir dans la deep democracy (Arjun Appadurai) ou attendre les frémissements de la scène médiatico-politique ? Résister ici et maintenant ou rêver d’une primaire salvatrice ?

L’approche des municipales et de ses enjeux locaux a facilité l’investissement dans les manœuvres partidaires et électorales (nationales et locales), gages d’inefficacité, voire de division. Car l’alchimie électorale n’a pas encore découvert la pierre philosophale de l’unité populaire. Et la « primaire » semble la pire des pistes. Elle divise au nom de l’union, bricole des corps électoraux ad hoc au nom de la démocratie, privilégie l’investissement des classes moyennes au nom de la mobilisation populaire5, ajoute du délégataire au délégataire et fait l’impasse sur le seul vrai ciment de mobilisation : ce qui nous rassemble dans la résistance ici et maintenant.

Unité et résistance

Voilà où nous en sommes au moment où la tempête politique s’annonce. Seul⋅e⋅s celles et ceux qui pensaient pouvoir suspendre le temps ont imaginé qu’elle pouvait ne pas avoir lieu.

Nous ne sommes plus en juin 2024. La mobilisation éclair qui a conduit au Nouveau Front populaire était la réponse à une urgence ouverte par la dissolution de l’Assemblée nationale. Le péril qu’il fallait conjurer était électoral. Provisoirement écarté, il est toujours menaçant.

Mais, semaine après semaine, nous vivons depuis une extension du domaine de la peste. Le pays fait au présent l’expérience d’une offensive politique et médiatique sans précédent contre la vie des gens, les libertés, les principes même de l’égalité. Un pouvoir illégitime mène une politique de guerre sociale et anti écologique avec la complicité d’une extrême droite dont il s’inspire.

L’échéance de l’élection présidentielle apparaît bien lointaine face à l’urgence vitale d’un quotidien dévasté et d’un monde qui plonge dans le chaos. La recherche de l’union de la gauche reste très abstraite quand elle fait l’impasse sur l’exigence de résistance au présent, de l’intransigeance sur la défense des droits sociaux, sur le refus du racisme et de l’islamophobie. On ne peut se contenter d’attendre un grand soir présidentiel.

Quand un parti le dit, il prend le risque d’être mis au ban de la bienséance parlementaire. Mais quand une étudiante en master de 23 ans, au nom de sa seule légitimité personnelle et d’un argumentaire scientifique et juridique solide, lance une pétition contre la loi Duplomb, elle recueille plus de deux millions de signatures. En quelques semaines, la préparation du 10 septembre a investi les réseaux, des comptes Télégram, fait émerger des dizaines et comités et des centaines de réunions locales. Une assemblée générale Ile de France réunit plus de 400 personnes Parc de la Villette le 28 août. Ils et elles étaient 200 à Lille et à Montpellier, 180 à Grenoble … Ouvrez TikTok et cherchez « bloquons-tout » : vous y verrez la diversité infinie des visages, des arguments, des styles où chacune et chacun veut apporter sa propre pierre, ses propres mots à une convergence en construction. La « vieille taupe » est bien là. Son effet sur la gauche politique et syndicale est déjà tangible.

Acculé par sa perte totale de légitimité, le pouvoir n’a visiblement peur ni de la chute du gouvernement, ni d’un retour aux urnes, ni d’une victoire du RN. Il a peur de ce qui pourrait se passer à partir du 10 septembre. Non pas du chaos mais de son contraire : une mobilisation constituante qui imposerait son propre récit, construirait du commun, déverrouillerait les possibles électoraux. Une unité populaire seule en mesure de démonétiser la dernière carte du capital : la tentation du fascisme.

- Vincent Tiberj, La droitisation française : mythes et réalités, PUF, 2024 ↩︎

- « Aux signes qui mettent en émoi la bourgeoisie, l’aristocratie et les malheureux prophètes de la réaction, nous reconnaissons notre vieil ami, notre Robin Hood à nous, notre vieille taupe qui sait si bien travailler sous terre pour apparaître brusquement : la Révolution. » Discours de Marx à une fête de The People’s Paper, journal des chartistes de Londres (14 avril 1856) ↩︎

- Alain Bertho, De l’émeute à la démocratie, La dispute, 2024 ↩︎

- Chantal Mouffe, Inigo Errejon, Construire un peuple, CERF, 2017 ↩︎

- Rémi Lefebvre et Éric Treille (Dir.), Les primaires ouvertes en France, Adoption, codification, mobilisation, Presses universitaires de Rennes, 2019 : « Les enquêtes sur les primaires sont convergentes : les primaires de 2011 n’ont pas subverti les règles censitaires qui limitent l’accès des individus les moins dotés en capitaux économique et culturel au champ politique. Le taux de participation est inversement proportionnel au caractère « populaire » des territoires considérés. » ↩︎

Très fière de t’avoir à nos côtés le 20 septembre 2025 à Tours.

Ce texte éclaire sans complaisance et de façon très efficace la seule réponse à apporter face au risque du fascisme : une unité fondée sur une mobilisation populaire et unitaire, imposant son propre récit face à toutes les tentatives partisanes cherchant à appeler à une unité fondée sur leur propre chef, leur propre parti sans tenir compte de ce qui fait notre commun « la défense des droits sociaux, le refus du racisme et de l’islamophobie ». Ce à quoi j’ajouterais la défense du droit international et des droits humains face à toutes les attaques qui imposent le droit du plus fort, dont les crimes de guerre en Ukraine et le génocide opéré en Palestine, avec l’aval de Trump et la complicité de nos gouvernements, sont l’exemple ultime

Et une fois que vous avez dit ça, quelles sont vos propositions concrètes ?

Comment construisez vous cette unité populaire et unitaire ?

Parce que les grandes phrases, c’est bien beau, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick…

Effectivement, ce n’est pas avec des grandes phrases qu’on construit l’unité populaire… mais ne vous en déplaise, ce n’est pas non plus avec des grandes propositions qui sortiraient d’on ne sait où !!!! L’unité populaire « s’autoconstruit » par un processus d’expériences partagées, de luttes, de confiance et de reconnaissance mutuelle… De fait, même les meilleures propositions peuvent échouer si elles ne sont pas perçues comme faisant partie d’un projet commun! L’unité Populaire c’est un « NOUS » politique et symbolique.

l’expérience collective ne se « décrète » pas… Elle se vit.

Rions :

« Le Schmilblick est un objet imaginaire créé par l’humoriste Pierre Dac dans les années 1950. Selon son concepteur, cet objet ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout car il est « rigoureusement intégral » .