Ambitions internationales et continentales : l’avenir de l’Algérie se joue aujourd’hui

Comment se positionne l’Algérie dans la recomposition du monde ? Comme de nombreux pays européens et africains, avec ses forces et ses faiblesses, l’Algérie cherche sa place.

« Territoire continental majeur en matière d’entrepreneuriat et d’innovation », « pays central pour le gaz naturel et la production d’énergie », « acteur diplomatique important de la scène internationale »… Que ce soit dans les communications officielles de l’administration ou sur les chaînes de télé comme le très gouvernemental Canal Algérie, le message est clair : l’Algérie veut être une puissance régionale autant que mondiale.

Economique d’abord : l’Algérie est un grand pays de production d’hydrocarbure, production sur laquelle elle assoit sa richesse. Elle représente, selon la Banque mondiale, 14 % du PIB, 86 % des exportations et 47 % des recettes budgétaires entre 2019 et 2023. La croissance du secteur (+4% en 2023 due à la conjecture mondiale et à la hausse des prix) lui permet de monter sur le podium des plus grandes économies africaines. Mais l’Algérie ne compte pas s’en tenir là : elle a engagé depuis quelques années une diversification de son économie avec un triplement de ses exportations hors pétrole et gaz, notamment grâce à une attention particulière à son agriculture et son industrie.

Relancé il y a peu par le gouvernement algérien, le projet de gazoduc transaharien avec le Nigéria est symptomatique de la volonté de construire « un axe régional et de projection à la fois vers l’Afrique et vers l’Europe », comme le rappelle Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS et directeur de l’Observatoire du Maghreb. Mais l’Algérie ne veut pas se contenter d’être un trait d’union : elle entend aussi se positionner en leader pour les pays africains. Lors du dernier sommet de l’Organisation des producteurs africains de pétrole (APPO), le ministre de l’Energie a affiché l’ambition nationale de soutenir « les pays africains dans les domaines de l’exploration, de la formation, de la fabrication locale et du partage de sa vaste expertise de plus de soixante ans. » Et les investissements de Sonatrach, la société nationale de l’énergie, sont à la hauteur, qu’il s’agisse des infrastructures ou de la recherche et du développement (30 brevets déposés dans les trois derniers mois).

C’est plus compliqué sur le terrain diplomatique. Outre la problématique européenne et notamment française, les tensions régionales n’aident pas. Au Mali, pays limitrophe au sud, la junte militaire au pouvoir trouble le co-développement d’un axe économique qui était naissant : on frôle actuellement le conflit ouvert avec la remise en cause de l’Accord d’Alger de 2015 pour la paix et la réconciliation, et la destruction d’un drone malien par l’Algérie. Les rivalités à fortes connotations nationalistes empêchent souvent le dialogue, les réflexions et les actions de coopération.

Mais l’Algérie a de forts atouts géopolitiques que son histoire récente a renforcés : outre le fait qu’elle siège pour la quatrième fois de son histoire en tant que membre non-permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU pour la période 2024-2025, elle a aussi un rôle central dans les mécanismes régionaux de sécurité comme le Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC), structure d’état-major regroupant les forces armées de plusieurs pays du Sahel (Mali, Niger, Mauritanie et Algérie). Cette autorité est contestée, en premier lieu par le Mali qui semble aujourd’hui privilégier Moscou à Alger, mais aussi par le Maroc. Il ne faut pourtant pas s’y tromper : l’Algérie ne veut pas la guerre avec ses voisins, elle se veut au contraire être une puissance de stabilité. C’est pourquoi elle voit d’un mauvais œil la montée des tensions par plusieurs acteurs qui agissent dans sa directe périphérie – et notamment Corps africain, nouveau nom du groupe russe Wagner. La diplomatie d’influence algérienne repose aujourd’hui, comme au moment de son indépendance, sur une articulation de la souveraineté et la sécurité, pas seulement du peuple algérien mais aussi des peuples alentours, comme l’explique Lotfi Sour, enseignant-chercheur à l’Université Mustapha Stambouli de Mascara dans The Conversation. L’externalisation de la sécurité à la Russie (et, dans une moindre mesure, à la France) et surtout sa décorrélation avec la souveraineté sont considérée par Alger comme une remise en question brutale de sa proposition politique… qui pourrait la déstabiliser.

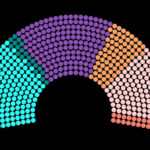

Cette question de la souveraineté se pose aussi à l’intérieur des frontières de l’Algérie : depuis 1962, le pouvoir n’hésite pas à recourir à la violence pour étouffer toute initiative politique fondée sur la démocratie qui remettrait en cause son régime autoritaire. Le rapport d’Amnesty International fait froid dans le dos. Son classement à la 107e place sur 180 en matière de corruption selon Transparency International rend compte de la réalité dictatoriale du régime. Arrestations arbitraires, recours à la torture, impossibilité d’organiser un débat : les freins au développement démocratique du pays sont légion. Pourtant, le Hirak, ce mouvement de masse en faveur de la démocratie, entre 2019 et 2021, a exprimé les attentes puissantes de la société algérienne : il fut durement réprimé. L’Algérie veut être à la fois une grande nation, un carrefour mondial et un leader régional. Pour cela, il lui faut une certaine stabilité. Celle-ci passe par une réponse à ce puissant appel démocratique. Le président Tebboune et ses camarades sont face à une lourde contradiction. De sa résolution dépendra la possibilité pour Alger d’atteindre ses ambitions.

Je ne dis pas merci d' »oublier » (!) Boualem Sansal qui meure à petit feu dans les geôles algériennes