ARCHIVES. Cette chronique de Rokhaya Diallo est extraite de notre numéro d’hiver 2018, à retrouver en cliquant ici.

Le syndicat Sud Éducation a conçu un stage consacré à la lutte contre le racisme à l’école. Ce stage, intitulé « Au croisement des oppressions. Où en est-on de l’antiracisme à l’école ? », était pensé pour outiller les enseignant.e.s dans la déconstructions des préjugés notamment raciaux à l’école. C’est en particulier une phrase présentant le stage qui a fait sortir le gouvernement de ses gonds : « L’analyse du racisme d’État dans la société et en particulier dans l’Éducation nationale s’impose ».

En réaction, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a déclaré devant l’Assemblée : « L’expression même utilisée est absolument scandaleuse, elle ne peut avoir sa place dans l’Éducation nationale ». Avant d’ajouter : « C’est pourquoi, puisque ce syndicat a décidé de parler de racisme d’État, j’ai décidé de porter plainte pour diffamation à l’encontre de Sud Éducation 93 ».

Racisme individuel et racisme institutionnel

La désignation d’un racisme provenant de l’État semble intolérable à de nombreux.ses acteurs.trices politiques. Pourtant, le philosophe Michel Foucault l’employait au Collège de France. Il se trouve qu’aujourd’hui, il est mobilisé par des minorités. Le déni de la légitimité de leur voix témoigne pour moi d’un refus de se confronter aux dysfonctionnements de la République. À mes yeux, la notion de « racisme d’État » ou de racisme institutionnel a toute sa pertinence.

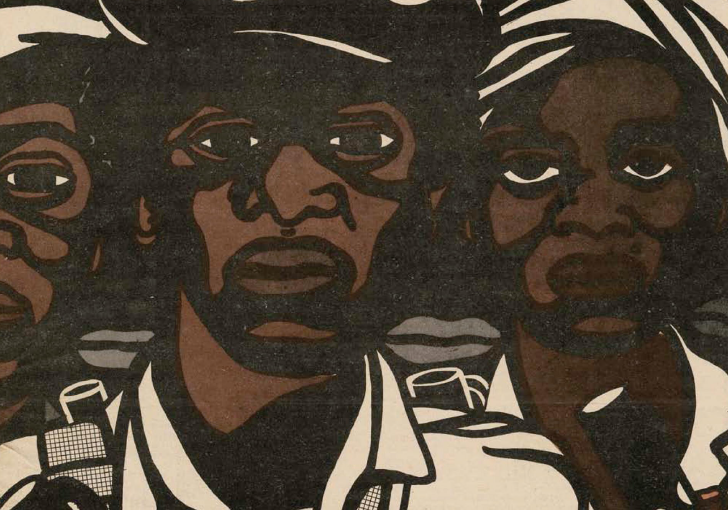

Aux États-Unis, Stokely Carmichael, militant du Black Panther Party, a instauré la distinction entre le racisme individuel et le racisme institutionnel qui est, lui, d’ordre structurel. Selon son analyse, le racisme n’est pas seulement lié aux préjugés et aux comportements discriminatoires d’individus issus de la majorité blanche, il est le résultat d’une accumulation de processus qui favorisent le maintien du pouvoir de la majorité au détriment des minorités. Dans ce cas, nul besoin que les acteurs soient individuellement racistes pour que le racisme soit perpétué : c’est le racisme systémique.

Dans les sociétés comme la nôtre, où les actes racistes sont condamnés par la loi, la discrimination peut tout de même se draper d’un voile acceptable, ce que le racisme institutionnel permet. Ainsi les contrôles d’identité au faciès effectués par des policiers au nom des institutions républicaines restent-ils impunis malgré leur caractère discriminant à l’égard des personnes non-blanches – qui en sont les cibles privilégiées, comme cela a été maintes fois démontré.

Selon le dernier rapport du Défenseur des droits, les jeunes hommes perçus comme arabes ou noirs sont ainsi exposés à un risque vingt fois plus élevé d’être contrôlés que le reste de la population. La France a d’ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits humains et interpelée par les Nations unies en raison des violences policières racistes qui interviennent sur son sol.

Un phénomène politique hérité

On le sait peu, mais jusqu’en 2015, les « gens du voyage », bien que citoyens français, étaient soumis à un devoir spécifique concernant les justificatifs d’identité : une loi les contraignait à toujours détenir sur eux, en plus de leur carte d’identité, un carnet ou un livret de circulation, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. Ils étaient ainsi les seul.e.s Français.e.s pour lesquels la présentation d’une carte d’identité ne suffisait pas pour être en règle. Une forme de racisme inscrite dans la loi, qui démontre que notre République peut être complice de racisme.

Autre exemple, qui peut paraître plus léger, mais qui traduit en réalité l’absence de prise en compte des besoins d’une partie de la population. En France, le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qui sanctionne les coiffeur.ses n’intègre pas de formation permettant de coiffer les cheveux crépus. De ce fait, il est possible d’être reconnu.e comme professionnel.le de la coiffure sans avoir aucune compétence pour la prise en charge d’une large partie de la population du simple fait de son afro-descendance. C’est la négation de leur existence, inscrite dans un programme scolaire conçu par l’Éducation nationale (qui, coïncidence, dépend de Jean-Michel Blanquer). De facto, l’État organise l’exclusion de la majorité des personnes noires et d’origine maghrébine de la quasi-totalité des salons de coiffure, et les pousse à recourir à des services alternatifs, soit de moins bonne qualité, soit très onéreux. C’est une forme de racisme par omission qui exclut une population sur des bases ethniques.

Ainsi, l’État n’a pas besoin d’instaurer un régime explicitement ségrégationniste pour produire du racisme. Ses institutions peuvent propager différentes formes d’exclusion sans que cela implique une organisation légale explicite ou la volonté de chacun de ses agents de discriminer. Il faut comprendre le racisme non pas comme une faute morale individuelle, mais comme un phénomène politique, hérité d’une longue histoire dont les résidus se trouvent dans les pratiques institutionnelles actuelles. Parler de racisme d’État, ce n’est pas demander que l’on jette la République aux orties, mais interroger sa responsabilité dans le maintien de l’idéologie raciste.