Faut-il reconnaître les « communautés » ?

À la demande de l’exécutif et de l’Assemblée de Corse, le projet de révision constitutionnelle consacré à la Corse justifie de la manière suivante le « statut d’autonomie » attribué à la Corse : il « tient compte de ses intérêts propres, liés à a son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ». En intégrant la notion de « communauté », le texte donne ainsi une valeur constitutionnelle à un terme qui ne faisait pas partie de l’arsenal conceptuel du droit constitutionnel français.

Du côté des sciences sociales, la référence à la communauté apparaît à la fin de 19ème siècle. Le socialisant Ferdinand Tönnies lui donne ses titres de noblesse en proposant de distinguer la « société », qui divise les individus en classes, et la « communauté » qui les rassemble dans un « chez soi » pacifique. Elle les constitue en une totalité organique (« une communauté de sang, de lieu et d’esprit ») où le tout l’emporte sur la partie. Pour le philosophe allemand, le sang, la terre et la culture seraient donc les ciments de la concorde sociale.

L’attirance pour la communauté a trouvé plus tard ses ressorts, dans les carences de l’égalité et de la démocratie. Servant trop souvent à masquer les inégalités de fait, l’égalité en droit a laissé s’installer et se perpétuer la distinction des groupes majoritaires et des minoritaires, des dominants et des dominés, de ceux qui maîtrisent les ressources et de ceux qui ne le peuvent pas. Tant que les mécanismes redistributeurs de l’État-providence atténuaient les inégalités, la dévalorisation des groupes minorés pouvait rester tolérable. Mais dès l’instant où ces mécanismes se sont érodés, cette dévalorisation est devenue de plus en plus insupportable.

On rencontre souvent l’idée selon laquelle l’individu n’existe pas sans les communautés qui l’enserrent, d’autant plus fortement qu’elles sont plus anciennes. Dès lors une hypothèse prend corps peu à peu : pourquoi ne pas tempérer l’effet inévitable des inégalités sur les individus par l’imposition d’une égalité entre les communautés qui les regroupent ? En cultivant l’appartenance à des communauté et en régulant les rapports entre elles, on obtiendrait la paix sociale et l’ordre social pourrait se reproduire, sans conflits excessifs.

Ce que l’on appelle volontiers le « communautarisme » et qui s’est développé notamment dans le monde anglo-saxon, relève grosso modo de cette conviction. Il est bien sûr des communautarismes plus ou moins progressistes ou rétrogrades. Mais, dans l’ensemble, le choix de l’égalité en droit des communautés intériorise l’impossibilité d’une égalité entre les individus. La « communauté » se trouve ainsi plus dans l’horizon de l’équité et de « l’égalité des chances » que dans celui de l’égalité proprement dite. Elle suppose des « droits différentiels des groupes » ou « droits des minorités », mais elle laisse de côté l’égalité des personnes, y compris au sein des communautés.

L’insistance sur les « communautés imaginées »1 pose ainsi une série de problèmes délicats. Ces communautés, d’une part, finissent volontiers par se considérer comme exclusives, supérieures à toutes les autres formes d’appartenance et notamment les appartenances de classe. En outre, elles relient les individus et les protègent, mais au prix de leur soumission aux normes communautaires qui leur fournissent du sens. Enfin, par touches successives, tout droit à la différence, pour les individus comme pour les groupes, peut très vite se transformer en différence des droits, et institutionnaliser ainsi les inégalités de fait.

Par un étonnant paradoxe, le « multiculturalisme » et le « monoculturalisme » qui en est le contraire fonctionnent en pratique comme les deux extrêmes du piège identitaire. Dans les deux cas, on assigne les individus à une identité qui les détermine de façon absolue, au risque de les opposer à tout ce qui n’est pas la communauté et de nier leur autonomie de personne. La communauté exclut tout autant qu’elle inclut ; elle enferme tout autant qu’elle protège.

Constitutionaliser la communauté corse ?

Il vaudrait donc mieux y réfléchir à deux fois, avant d’introduire la « communauté » dans le marbre d’une constitution. Si la communauté corse qu’elle institue, et donc si le groupe de celles et ceux qui se reconnaissent comme en faisant partie est le pivot du vivre ensemble, qu’en résulte-t-il pour quiconque est en marge de cette reconnaissance ? Il peut se trouver cantonné dans une nouvelle minorité, tolérée à une double condition : qu’elle intériorise les normes de la communauté majoritaire et qu’elle accepte une certaine invisibilité, pour ne pas heurter les sentiments de la communauté dominante.

En pensant la communauté sur le registre de la différence et en la fondant sur « un lien particulier à la terre », le projet constitutionnel passe sous silence que, depuis 1789, l’identification corse est au moins double : corse et française. Peuple corse et peuple français sont les deux faces indissociables d’une appartenance duale. Nier la réalité profonde de cette dualité, minorer l’une de ses faces revient à mutiler l’autre. C’est condamner ainsi, encore et toujours, l’individu à l’indétermination et à la souffrance du manque. Et c’est nier l’apport de ceux qui, en décidant de résider durablement sur la terre corse, peuvent se nourrir de la richesse humaine d’une histoire inscrite dans un sol, mais n’ont pas pour autant le désir de s’y fondre en totalité.

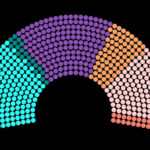

Formellement, aucune réalité historique n’est vouée à l’inéluctable reproduction. La population corse pourrait donc, si elle le voulait, décider de se couper d’une part de son identification de plus de deux siècles et de se retrouver dans une communauté qui ferait de la spécificité corse la base exclusive de son identification. C’est le rêve des nationalistes insulaires, majoritaires au sein de l’Assemblée de Corse et ce rêve est en soi respectable. Mais il ne semble pas être, pour l’instant du moins, celui d’une majorité attestée des Corses. À quoi bon alors introduire dans la Constitution une formulation communautaire qui laisse entendre qu’on est d’ores et déjà engagé dans ce processus de dissociation ?

On peut s’en étonner d’autant plus que l’on entend souvent, aux plus hauts niveaux de l’État et du monde politique, vitupérer le « communautarisme » en bloc, dès l’instant où il est présumé islamique. Supposera-t-on, pour justifier l’usage constitutionnel de la « communauté », qu’il y a des bons et des mauvais communautarismes ? Mais n’est-ce pas, au bout du compte, ajouter durablement de la confusion à une réalité française qui n’en manque pas ?

Le bal des politiciens

Le gouvernement Bayrou, sur le dossier corse, joue une fois de plus un jeu pervers. Officiellement, il est fidèle à la parole donnée, en ne retenant pas les objections et propositions – au demeurant modestes – du Conseil d’État2. Mais il sait que, si le texte amendé par le Conseil pouvait à la rigueur espérer une majorité au Parlement, la version initiale proposée par le gouvernement n’en a pratiquement aucune.

Le premier ministre ne fait donc qu’anticiper l’inévitable crise. Le texte tel qu’il est, avec ses formulations les plus explosives, divise l’opinion française, à droite comme à gauche. Mais le texte amendé, même dans la variante proposée par le Conseil d’État, va relancer la tension en Corse. Dans tous les cas, alors qu’il n’hésite jamais à faire fi du Parlement et de l’opinion, le gouvernement ne fait ici que se défausser, faisant porter à d’autres, en Corse ou à Paris, la responsabilité qui est la sienne, comme elle est celle de ses prédécesseurs depuis trop longtemps.

Car, en polarisant tout sur la seule dimension constitutionnelle, l’État veut faire oublier que les questions qui touchent l’île vont bien au-delà des questions de droit. On traite en effet d’une région qui cumule les records de pauvreté, qui est pénalisée par l’insularité, qui connaît dans sa presque totalité les difficultés de la vie montagnarde, qui souffre de l’inégalité croissante entre les deux unités urbaines littorales et l’intérieur, qui manque de logements financièrement accessibles, qui est gravement touché par les dérives mafieuses, qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour maitriser sa croissance urbaine, assurer sa couverture énergétique, développer ses communications et assurer le bon fonctionnement de ses services publics.

Il n’y avait pas besoin de réforme constitutionnelle et de formules qui divisent, pour engager les choix susceptibles de dédramatiser la situation. Cela aurait permis et permettrait encore d’apaiser l’inquiétude, d’éviter la désignation douteuse des inévitables boucs émissaires, de ramener la confiance et de mobiliser les forces vives insulaires. En bref, en apaisant les colères, l’État aurait anéanti du même coup les effets politiques délétères des ressentiments. Ces choix n’ont pas été faits, parce que l’orientation suivie à Paris ne s’y prête pas, parce que l’obsession de la dette annihile toute ambition, parce que nos gouvernants préfèrent les combinaisons tordues, les tractations avec les nationalistes en Corse et les clins d’œil à la droite extrême à Paris.

C’est une attitude de mépris à l’égard de la population qui vit en Corse. C’est un comportement qui mine un peu plus notre démocratie. C’est une nouvelle régression prévisible : pour la Corse et pour la France. Il est plus que temps de redresser la barre, en remettant au centre la question de l’égalité, d’une citoyenneté refondée et d’un espace public renforcé.

Ce dont la Corse a besoin, comme tout territoire français, c’est que l’on fasse enfin le choix d’un développement libre des capacités humaines, d’une utilisation sobre et partagée des ressources disponibles, d’une mobilisation citoyenne de toutes et tous, quelle que soit l’origine, la culture héritée, le groupe social ou le genre. Faire le choix d’un développement social et démocratique rassemble ; le texte constitutionnel ne fait que diviser. À la clé, c’est la paix civile qui est fragilisée. Les forces existent pour la protéger : encore faut-il ne pas les décourager.

- La formule a été inventée par l’historiens Benedict Anderson pour rendre compte de l’expansion de la thématique nationaliste au 19ème siècle. Il insistait sur l’idée que, pour être « imaginées », les représentations de la nation n’étaient pas pour autant irréelles et que les récits porteurs de sens qu’elles diffusaient mobilisaient concrètement l’action collective. ↩︎

- Le Conseil d’État propose la rédaction suivante : « La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants. » ↩︎