En Nouvelle-Calédonie, la répression coloniale se poursuit

Un an après les émeutes de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie reste marquée par une répression exceptionnelle. Militarisation, arrestations massives et atteintes aux libertés ravivent les blessures du passé colonial jamais refermé.

Le long de la route provinciale n° 1, entre Nouméa et le sud de l’île, la circulation est complètement réouverte depuis février 2025. Pendant sept mois, des blocs de bétons, des blindés de la gendarmerie mobile, plusieurs véhicules tout-terrain et camions, barrent l’accès à la tribu de Saint-Louis. Lors des révoltes de mai 2024, cette portion stratégique reliant Nouméa au sud de la Grande Terre est devenue un point de cristallisation des tensions. Saint-Louis, bastion indépendantiste kanak, est le théâtre de violents affrontements entre indépendantistes et forces de l’ordre.

Une route coupée, une population isolée

Mai 2024. Dès les premiers jours des émeutes, cette route, parmi de nombreuses autres, est coupée par des barrages de fortune. Des pneus enflammés, des carcasses de voitures, parfois même des engins de chantier, empêchent toute circulation. Les forces de l’ordre réagissent rapidement : les blindés sont déployés et des postes fixes sont installés à l’entrée de la tribu. Les habitants des quartiers voisins voient leur quotidien bouleversé.

Au début de ce qu’on appelle le « verrou de Saint-Louis », la circulation est totalement coupée, piégeant pas moins de 15 000 habitants. Des navettes maritimes sont mises en place par la province pour relier Nouméa au sud de l’île, seul moyen pour de nombreuses familles de se déplacer. Pendant plusieurs mois, cette route est fermée ou réduite à une circulation sous escorte, à horaires fixes, parfois annulée à la dernière minute, laissant les habitants vivre dans une atmosphère de siège.

Une mobilisation sécuritaire inédite

Face à la vague de colère, l’État français a mobilisé près de 3 000 forces de l’ordre. Outre les gendarmes mobiles, CRS et policiers nationaux, des unités d’élite comme le GIGN et le RAID ont été envoyées sur place. « Au plus fort de la crise, 35 escadrons de gendarmerie mobile étaient présents en Nouvelle-Calédonie, contre quatre à cinq escadrons habituellement », explique la gendarmerie. Un lance-grenades multicoups, dont l’arrivée en toute discrétion a été révélée par Politis, symbolise cette évolution. L’état d’urgence a été instauré dès le 15 mai, avec couvre-feux, interdiction de TikTok, perquisitions administratives et contrôles systématiques.

Pour Mathieu Rigouste, spécialiste de la dimension coloniale du maintien de l’ordre, « les militaires, gendarmes et policiers, les armes, les véhicules et les technologies, les savoir-faire, les discours et les imaginaires employés pour « pacifier » le soulèvement kanak de 2024, constituent une malle à outils pour la gestion du maintien de l’ordre dans les autres périphéries coloniales, mais aussi dans les quartiers populaires et les prisons de la métropole ».

L’auteur de « La guerre globale contre les peuples » aux (La Fabrique, 2025) explique que cette mobilisation massive de moyens est aussi une « vitrine sur le marché global de la guerre et du contrôle ». Tous les équipements et les armes « sont des marchandises qui s’exportent mieux après avoir été fournies à son propre État puis validées sur le terrain ». Pendant ce temps, les affrontements causent la mort de 14 personnes, dont deux gendarmes. Plusieurs victimes sont tombées dans des échanges de tirs face aux forces de l’ordre, dont trois à Saint-Louis.

Arrestations massives et détentions prolongées

Selon les chiffres officiels, plus de 3 700 interpellations ont été recensées entre mai 2024 et décembre 2024. L’Observatoire international des prisons, OIP, a dressé le bilan judiciaire fin avril 2025 : 502 défèrements, 650 convocations différées devant la justice, 243 incarcérations, 520 mesures alternatives et 600 classements sans suite. Plusieurs figures du mouvement indépendantiste sont arrêtées, dont Christian Tein, porte-parole de la CCAT (Cellule de coordination des actions de terrain). « Il me semble que Christian Tein est un prisonnier de guerre coloniale », estime Mathieu Rigouste.

Il est incarcéré sur l’Hexagone, au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin) depuis juin 2024, tout comme plusieurs de ses proches, accusés d’avoir organisé ou soutenu les émeutes. Pour le sociologue, il s’agit d’une « déportation politique » qui « résonne avec les déportations au bagne en Kanaky des insurgés algériens et martiniquais aux côtés des communard·es en 1870-1871 ». Le mardi 8 avril 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Christian Tein qui contestait son placement en détention provisoire en métropole.

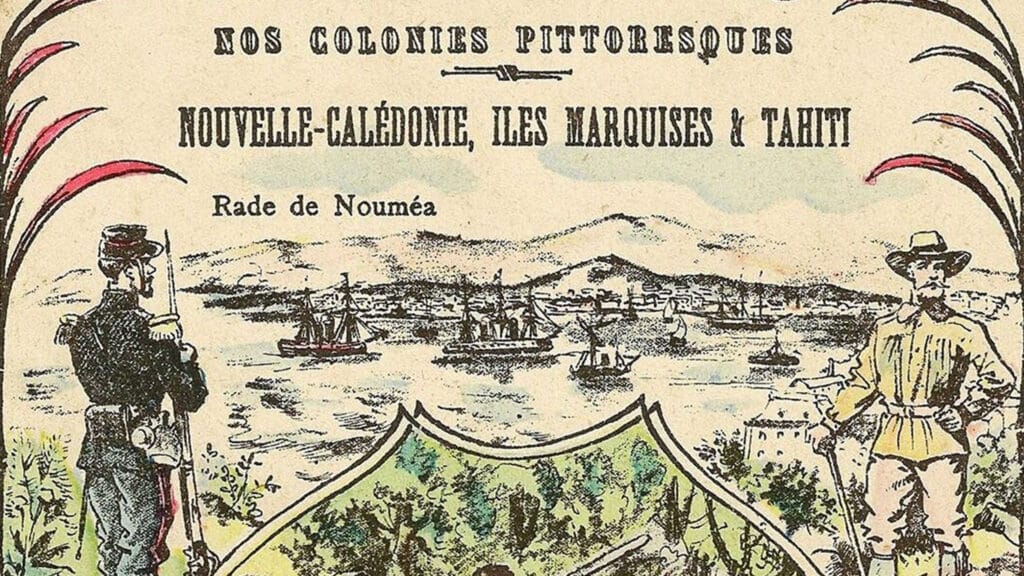

Un passé colonial qui ne passe pas

Pour Mathieu Rigouste, « la répression militarisée de 2024 en Kanaky résonne avec celles des années 1980 et plus largement avec l’histoire globale de la domination coloniale. » Depuis 1853, l’histoire de la Nouvelle-Calédonie est jalonnée de violences. Aujourd’hui, « tout le continuum de guerre et de contrôle (institutions militaires, policières, judiciaires, carcérales, de surveillance et de frontières) se transforme en puisant des dispositifs dans les répertoires coloniaux et en les réagençant », explique le sociologue. De la révolte kanake de 1917, avec des centaines de morts, à la crise des années 1980, le recours à la force par l’État français est récurrent face aux aspirations à l’autodétermination.

La quasi guerre civile de 1984 à 1988, que l’on a surnommé “Les Événements”, a vu l’affrontement entre les militants du Front de libération nationale kanak et socialiste, FLNKS, qui avaient proclamé un gouvernement provisoire de Kanaky, et les partisans du maintien dans la République française. Cette période a été marquée par des affrontements violents, une prise d’otages, et l’intervention militaire de l’État. Le bilan est de plus de 90 morts. La révolte s’est conclue par les accords de Matignon en 1988 qui prévoit un nouveau statut transitoire en attendant un référendum sur l’indépendance.

Des tensions toujours vives

Depuis les émeutes de mai 2024, dix-sept arrêtés successifs ont été pris pour interdire les rassemblements. Selon un communiqué de la LDH, « en plus d’une atteinte grave à un principe constitutionnel, ce sont les conséquences durablement délétères d’une telle politique, liberticide, que la LDH entend dénoncer ». Un an après les révoltes, aucun accord politique n’a été conclu suite à la visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Pour autant, la surenchère sécuritaire continue : , plus de 2 600 forces de l’ordre ont été déployées, avec l’appui de 23 blindés, dont 16 Centaure avec une attention particulière sur le secteur de Saint-Louis. Alors que la Nouvelle-Calédonie figure toujours sur la liste de l’ONU des territoires dits « non autonomes » à décoloniser, le spectre des violences de mai 2024 continue de planer, laissant derrière lui un territoire fracturé et endeuillé.