Du bon usage de la radicalité — par Roger Martelli

On cherche les mots pour définir un projet bien à gauche. Hier encore, on le disait révolutionnaire. Aujourd’hui, il est souvent nommé radical. C’est quoi, être radical ? Réponses au travers de l’Histoire.

Quand, dans la seconde moitié des années 1990, on tapait le mot de « radicalité » sur son ordinateur, le correcteur orthographique indiquait invariablement qu’il était inconnu. Le terme était né pourtant au 19ème siècle, mais il se trouvait trop peu employé pour retenir l’attention des dictionnaires. On utilisait couramment depuis longtemps « radical » et « radicalisme », mais pas « radicalité ».

« Être radical, c’est prendre les choses par la racine. Et la racine de l’homme, c’est l’homme lui-même », écrivait Marx dans Critique de la philosophie du droit de Hegel (1844). Jules Simon , dans La politique radicale (1868), jugeait quant à lui que « le caractère propre d’une politique radicale est de repousser les transactions, les demi-mesures, d’aller comme on dit vulgairement jusqu’au bout de ses principes […] Elle est radicale parce qu’elle veut le tout et qu’elle ne s’arrête pas avant d’avoir tout obtenu. »

Agir à la racine, refuser les demi-mesures, aller jusqu’au bout… Tout le vocabulaire de la « radicalité » va hériter directement de cet état d’esprit, mais il faut attendre la fin du 20ème siècle pour que le terme lui-même prenne son extension. Après le mouvement social de novembre-décembre 1995, il offre en effet plusieurs avantages. Il s’écarte d’un radicalisme que le 20ème siècle a associé à une gauche – le Parti radical – modérée jusqu’à la compromission. Et il se substitue aussi à une révolution trop liée, dans les représentations communes, aux crimes de masse de l’époque du stalinisme et du maoïsme au pouvoir.

La radicalité, tout d’abord, a une double face : elle mobilise celles et ceux qui apprécient sa pureté et sa détermination ; elle écarte quiconque y voit l’exagération et la possible violence.

Il suggère surtout que la critique sociale entre dans une ère nouvelle qui entend dépasser le cadre du mouvement ouvrier historique. Que trouve-t-on au côté de la mobilisation salariale ? L’action spectaculaire d’Act-Up contre le sida, les combats pour les droits des sans-papiers et des chômeurs, l’occupation sauvage de locaux abandonnés pour mettre en lumière le scandale des sans-logis, un féminisme de seconde génération, la critique des médias, la sociologie de Pierre Bourdieu, l’esprit frondeur des Inrockuptibles…

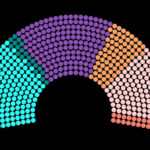

À l’époque, ces mouvements sociaux ou intellectuels expriment, dans un langage nouveau, le fait que la société étouffe dans les logiques aliénantes qui sont les siennes et qu’il n’est plus temps de différer leur dépassement et l’entrée dans un nouvel âge de l’émancipation. Être radical, c’est manifester la conviction que tout doit changer, en profondeur et dans l’urgence. On a compris que cette radicalité se situe franchement à gauche, et même du côté le plus à gauche de la gauche. La charnière des 20ème et 21ème siècles est significativement marquée par une poussée de l’extrême gauche, face à un PCF en déclin et un socialisme qui va s’embourber dans le social-libéralisme. Au premier tour de la présidentielle de 2002, les trois candidats héritiers du trotskisme atteignent le seuil des 10%, alors que le PC descend au-dessous des 5% pour la première fois de son histoire. Le premier ministre sortant, le socialiste Lionel Jospin, ne franchit pas, quant à lui, la barre du premier tour. Parler de la gauche radicale est alors une autre façon de nommer l’extrême gauche…

Les toutes dernières années marquent un nouveau tournant. La colère ne pousse plus majoritairement vers le désir d’émancipation, mais vers la désillusion et le ressentiment. On ne voit plus la cause des maux dans un système opaque, où la propriété semble se diluer dans la masse fluctuante des actionnaires. Du coup, la colère se porte aussi bien contre « l’élite » du haut que contre la masse des « assistés » et des étrangers du bas, en réalité les plus proches, les plus visibles, les plus faciles à désigner.

Pour une part, la radicalité change de camp, ou plutôt elle en a deux, sur sa droite comme sur sa gauche. Dans le vocabulaire de la politique au jour le jour, on oublie l’étymologie de la radicalité (radix, la racine en latin) et on ne retient plus que le « jusqu’au bout » et donc « l’extrême ». Ancrée à gauche à la charnière de deux siècles, la radicalité devient un mot ambivalent, à la fois attribué à la gauche et à la droite, valorisé (la clarté de l’objectif) ou dévalorisé (les dérives de l’exagération). La gauche et la droite ont chacune leur « extrême », que l’on valorise ou que l’on stigmatise.

L’imputation de radicalité relève de l’image. Or les images se produisent. La force principale à gauche, La France insoumise, cultive volontiers l’image d’une radicalité associée à la violence du ton et à la recherche de clivage. La force principale à droite, le Rassemblement national, récuse ce qualificatif et cultive au contraire une image « dédiabolisée ». Le parti de Marine Le Pen veut se détacher de l’appellation d’extrême droite. Il bénéficie de l’existence à côté de lui d’un courant plus extrémiste, celui du polémiste Éric Zemmour.

Faut-il donc se débarrasser de la radicalité ? Ce n’est qu’en sortant du système que l’on éloigne définitivement les aliénations qu’il nourrit. Mais si l’on maintient les vertus d’une visée allant à la racine des maux sociaux, il faut aussi prendre la mesure des problèmes que cela génère.

La radicalité, tout d’abord, a une double face : elle mobilise celles et ceux qui apprécient sa pureté et sa détermination ; elle écarte quiconque y voit l’exagération et la possible violence. Elle attire et elle repousse dans le même mouvement. Il y a toutefois plus grave. Si la gauche ne s’identifie pas à la seule redistribution des richesses, si elle a pour visée de rompre avec les logiques de la domination et de l’aliénation des personnes (l’individu dépossédé de la maîtrise de son destin), alors on ne peut en tirer qu’une conviction : on ne libère pas un peuple, mais on travaille à ce qu’il s’émancipe par lui-même. Les féministes le disent avec leurs mots « Ne me libère pas, je m’en charge ».

Dès lors s’éclaire la question cardinale de la radicalité : tout programme, modeste ou « radical », ne vaut que s’il est l’expression d’une volonté majoritaire. La radicalité n’est que verbiage si elle ignore les contradictions de sa mise en œuvre. Elle ouvre sur des désillusions si elle n’est qu’un discours de rupture, qui contourne le temps nécessaire à la formation de majorités. On n’abolit pas une logique sociale par décret : on cherche à s’inscrire dans le temps, le plus resserré possible, de son dépassement démocratique. On a trop payé, au 20ème siècle, le prix des révolutions permanentes qui n’existaient que dans les esprits et qui, par volontarisme excessif, ouvraient la porte à toutes les contre-révolutions. Pour le dire autrement, le plus grand danger n’est pas nécessairement et toujours celui du « modérantisme »…

La radicalité est un état d’esprit. En politique, elle ne vaut que si elle s’adosse à un projet de société qui mobilise et qui rassure et si elle se concrétise dans une stratégie de long terme, qui intègre les conditions de son accomplissement.

***

Cet article est extrait du n°63 de la revue Regards, publié en octobre 2025 et toujours disponible dans notre boutique !

***

« La radicalité est un état d’esprit. En politique, elle ne vaut que si elle s’adosse à un projet de société qui mobilise et qui rassure ».

Peut-on y lire un hommage indirect à LFI qui, contrairement au parti prétendument socialiste, lequel n’a tiré aucun bilan de la période Hollande (qui a engendré Macron), a un vrai programme qu’elle s’efforce de populariser pour mieux mobiliser ?

Une vraie reflexion utile.