Regards croisés sur une action militante

Deux militantes écologistes ont jeté de la soupe sur un Van Gogh de la National Gallery de Londres pour dénoncer l’inaction climatique. Une stratégie de communication efficace selon Nicolas Haeringer et Charles de Lacombe ; une interrogation problématique sur la place de l’art selon Pablo Pillaud-Vivien.

Ne crachons pas dans la soupe, par Nicolas Haeringer et Charles de Lacombe, militants pour la justice climatique

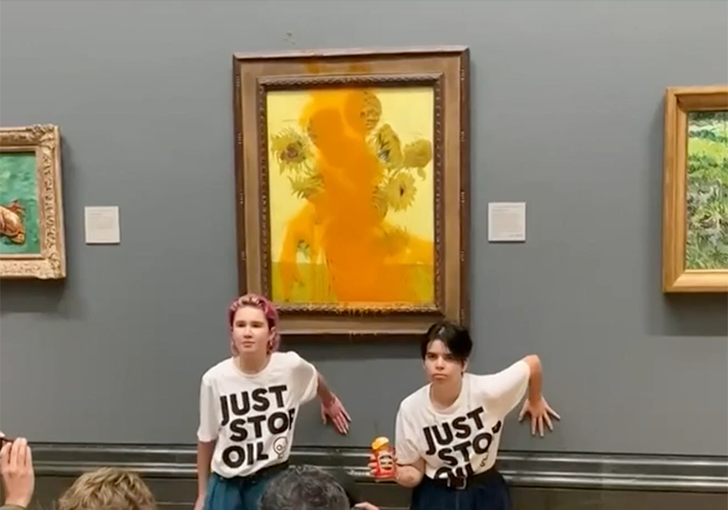

Ce vendredi 14 octobre, deux militant‧es du mouvement Just Stop Oil ont déversé deux boites de soupes sur Les Tournesols, l’une des œuvres les plus célèbres de Vincent Van Gogh. Depuis les réactions sont vives, y compris venant de personnalités issues du mouvement climat. Nombreuses sont en effet celles et ceux qui se disent en accord avec le message (il est indispensable de sortir des énergies fossiles) mais qui estiment que l’action est inappropriée – voire qu’elle contribuerait à nous faire perdre.

LIRE AUSSI SUR REGARDS.FR

>> INFOGRAPHIE. L’écologie par les nuls

Il est notamment reproché aux militant‧es de s’être attaqué à une œuvre d’art plutôt qu’à une infrastructure charbonnière, gazière ou pétrolière. S’en prendre à l’art serait en effet hors de propos : la création artistique participe à l’enchantement du monde. Nous aussi voulons plus d’art, plus de créativité et d’émerveillement.

Passons très rapidement sur la première des critiques : l’œuvre n’a pas été endommagée, dans la mesure où elle est protégée par un vitrage renforcé. Les deux militant‧es de Just Stop Oil le savaient évidemment, qui ont fait, comme chaque activiste le sait, de nombreux repérages avant d’agir.

Leur choix est bien évidemment déstabilisant : Van Gogh n’est en rien responsable du réchauffement climatique, et les tableaux qu’il a peints encore moins. La National Gallery n’a de surcroît aucune compétence décisive dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Cette action est pensée pour provoquer. Elle vient nous percuter et nous interroger sur ce que nous sommes prêt·e·s à faire, à laisser de côté, voire à sacrifier pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Que nous soyons dérangé·e·s n’est pas secondaire, la conséquence d’une action mal pensée et trop rapidement organisée. C’est sans aucun doute l’un des objectifs des deux militantes de Just Stop Oil. De ce point de vue, l’action est parfaitement à sa place dans une institution culturelle : il s’agit, au sens premier du terme, d’une performance – d’ailleurs, si elle avait été réalisée par un dadaïste ou un surréaliste, on peut penser que nombre de commentateurs et de commentatrices crieraient au génie.

Cela fait plusieurs mois déjà que des militant‧es font le choix d’actions coup de poing de ce type. Il y a quelques semaines, des activistes se sont ainsi collés, avec de la glu, à un tableau de Léonard De Vinci. Des événements sportifs (sans lien direct, y compris via des sponsors) ont également été pris pour cible, que l’on pense à l’interruption d’un match de tennis à Roland-Garros ou du blocage du dernier Tour de France. Il ne s’agissait pour elles et eux pas de protester contre ces évènements directement, ni même de dénoncer des partenariats financiers avec des entreprises responsables du réchauffement climatique. D’autres événements ont été ciblés à ce titre. Greenpeace a ainsi interrompu à plusieurs reprises de la Ligue des champions pour dénoncer le partenariat entre la compétition phare du football mondial et Gazprom.

Les musées et les œuvres d’art n’ont de fait jamais été des sanctuaires. 350.org (à laquelle appartient l’un des auteurs de ses lignes) a ainsi lancé la campagne Libérons Le Louvre, pour dénoncer le partenariat financier entre le musée du Louvre et TotalEnergies. Les militant‧es du collectif ont organisé plusieurs actions à l’intérieur du Musée, en utilisant les œuvres exposées comme toile de fond à leurs actions et à leurs revendications. Au Royaume-Uni, le collectif Liberate Tate a pendant plus de dix ans occupé régulièrement la Tate Gallery jusqu’à ce que le lien entre le musée londonien et l’entreprise BP prenne fin. Aux Pays-Bas, le musée Van Gogh (encore lui !) a été le théâtre d’actions dénonçant les financements de Shell. On notera d’ailleurs, pour l’anecdote, que le collectif néerlandais Fossil Free Culture avait déjà ciblé (dans une vidéo factice) le même tableau de Van Gogh.

Ailleurs, des militant‧es. protestent régulièrement contre la présence d’œuvres volées par les puissances coloniales (française, anglaise, etc.) et exigent leur restitution, y compris en investissant les expositions comme arènes de mobilisation et de sensibilisation. Aux États-Unis comme en Angleterre, des statues de personnalités célébrées par l’histoire officielle sont déboulonnées pour dénoncer les violences racistes et génocidaires qu’elles ont initiées. En 2014, les Femen ont décapité la statue de Vladimir Poutine.

Il y a toutefois là un glissement tactique qui ne peut qu’interpeler. Jusqu’alors, la plupart des mobilisations du mouvement pour le climat s’en prenaient directement à des cibles de campagne, autrement dit à des entreprises ou des institutions qui soutiennent l’industrie fossile. Nous bloquons le siège de Total ; occupons des mines de charbon ; décrochons des portraits d’Emmanuel Macron ; etc. Quand nous entrons dans les musées avec nos réflexes militants, nous le faisons pour dénoncer des liens financiers réels entre des institutions culturelles et des entreprises destructrices du climat. De même, Act Up jetait du faux sang sur des dirigeant‧es de l’industrie pharmaceutique, ou sur des ministres.

Rien de tout cela ici.

Les militant‧es sont de plus en plus nombreuses et nombreux à organiser des actions coup de poing qui ne s’en prennent pas à des cibles directement liées à leurs revendications.

Il s’agit ici de prendre à partir l’opinion publique et de se hisser à la hauteur de ce que le militant basque Txetx Etcheverry appelle l’anormalité de la situation : à situation anormale, actions anormales. L’idée est d’avoir recours à des actions profondément dérangeantes et déstabilisantes, qui provoquent un trouble puissant – comme pour rendre tangible un peu de cette l’inquiétante étrangeté dont parle fréquemment l’écrivain Amitav Ghosh à propos du réchauffement climatique.

Ce glissement entend répondre à une impasse : la dure réalité de la crise climatique et énergétique devrait pousser nos dirigeant‧es à enfin agir, mais rien ne se passe. Multiplier les actions, les faire pénétrer jusque dans ces espaces et des arènes dont elles sont habituellement absentes vise à nous empêcher de penser à autre chose, de continuer à vivre comme si de rien n’était.

Au demeurant, l’action ciblant le tableau de Vincent Van Gogh n’était en réalité pas sans lien avec le message. Le tableau a en effet été aspergé de soupe, afin de dénoncer le fait que la crise énergétique et alimentaire (qui empêche tant de foyers de se nourrir et de se chauffer dignement) est directement liée à la prévarication de l’industrie fossile.

Nos vies sont bouleversées par la catastrophe en cours. Et l’art n’y échappe pas. De la même manière qu’il est désormais totalement incongru de parler de neiges éternelles (alors que nous avons longtemps cru qu’il s’agissait d’une loi naturelle immuable : les glaciers étaient là pour durer bien au-delà du temps humain) l’art aussi est percuté de plein fouet. En dernière analyse, il n’est par ailleurs pas aberrant d’estimer que nous allons devoir faire des choix douloureux : lorsque Paris sera frappée par une crue d’une ampleur historique, faudra-t-il en priorité sauver les œuvres d’art du Louvre (dont toute une partie des salles d’expositions sont inondables) ou bien sauver des vies humaines ? Ce choix nous est imposé ; formulé tel quel, il semble inique. Il n’en demeure pas moins que la question finira inévitablement par se poser à l’avenir – et avec d’autant plus d’urgence et d’acuité si nous ne renonçons pas de toute urgence à l’extractivisme fossile.

On nous apprend à ne pas regarder le doigt du sage qui nous montre la lune. Peut-être devons-nous ici admettre qu’il nous faut écouter la revendication, plutôt que de fixer quelques traces de soupes sur la vitre blindée d’un des musées les plus sécurisés au monde. Faute de quoi nous n’aurons plus guère de raison de nous adonner à la contemplation et à l’émerveillement face au génie créatif : nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer devant l’ingénierie destructrice.

Nicolas Haeringer et Charles de Lacombe, militants pour la justice climatique

* * *

L’art bourgeois contre la nature ou la tristesse d’une défaite morale et politique, par Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de Regards

« Qu’est-ce qui est le plus important : l’art ou la vie ? Est-ce que l’art vaut plus que la nourriture, que la justice ? Êtes-vous plus préoccupé par la protection d’une peinture ou par celle de notre planète et des gens qui la peuplent ? » Ce sont par ces mots que les deux militantes de Just Stop Oil ont justifié leur jet de soupe sur la vitre protégeant la toile Les Tournesols de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres.

Pas de dégradation donc, contrairement à ce que certains ont pu penser dans un premier temps, mais un discours qui ne manque pas d’interpeler jusque dans les rangs des militants de gauche et écologistes. Car si l’action a permis de mettre une nouvelle fois un coup de projecteur médiatique mondial sur les urgences écologiques, elle l’a aussi fait dans le cadre d’une mise en concurrence qui mérite réflexion.

Cette mise en concurrence, c’est celle entre l’art et la vie, ou, autrement dit, entre la défense de l’art et la lutte pour la survie de nos écosystèmes. La question posée pourrait ainsi être : pourquoi dépenser argent et énergie à protéger ou à regarder des oeuvres d’art alors même que ces mêmes argent et énergie pourraient être utilisé à sauver la planète ? Mieux même : en quoi l’existence de l’art pourrait-elle être considérée comme primordiale dans la perspective de la disparition de la vie sur Terre ?

Au fond, ces questions sont importantes et rappellent les combats qui affleurent parfois à gauche autour de l’articulation des luttes liées à la race, au genre et à la classe. Mais ce qui m’a le plus heurté dans le discours des deux militantes – et de nombre de celles et ceux qui ont défendu leur geste –, c’est le fait de considérer Les Tournesols de Van Gogh – et derrière, l’art en général –, comme un espace privilégié voire exclusif de la bourgeoisie.

D’autant que l’oeuvre que les militantes ont visée est une oeuvre d’art emblématique, une sorte de symbole-carte postale, une illustration métonymique de l’art en général que l’on voit plus sur des mugs trop chers, des t-shirts sûrement fabriqués par des enfants quelque part dans le monde ou des produits alimentaires qu’accrochée à une cimaise dans un musée. Bref une oeuvre qui se retrouve, contre le gré de son auteur initial bien sûr, au coeur d’un système capitaliste et extractiviste précisément dénoncé par les deux militantes.

Ainsi, même si l’oeuvre est conservée et exposée dans un musée public gratuit dans la capitale britannique, loin de moi l’idée de considérer l’assertion selon laquelle l’art serait l’espace de la bourgeoisie, comme complètement fausse. Mais de l’expression d’une façon aussi claire par les deux militantes, je ne peux que tirer le constat amer d’une grave défaite intellectuelle, morale et politique pour la gauche. L’art comme expression la plus puissante et la plus éclatante de la réalité semble avoir fait long feu et avoir été remplacé par une définition éminemment plus problématique de l’art et qu’il faudrait par conséquent combattre : l’art en tant que divertissement, au sens le plus littéral, c’est-à-dire ce qui détournerait l’attention des choses plus sérieuses.

Le musée est, à ce titre, un objet intéressant : tout public soit-il, il est souvent considéré comme un lieu hors du temps et même de l’espace, un lieu pour les mécènes et les touristes, un lieu qui ne laisse finalement que très peu d’espace pour le peuple. Les deux militantes ne s’y trompent d’ailleurs pas : en se positionnant devant la peinture et en parlant d’art, elles s’adressent à cette élite intellectuelle et argentée qui serait plus prompte à défendre une toile que la planète.

L’art est désormais un concept, un espace dont on peut interroger la nécessité dans la société à l’heure des urgences actuelles mais surtout dont l’inscription dans l’écosystème des luttes de la gauche et des écologistes peut être remise en question. Contrairement à la santé ou l’éducation nationale (on imagine mal ces mêmes activistes affirmer : dépenser sans compter pour soigner le cancer de quelques uns ou permettre à toute la forêt amazonienne de survivre ? Apprendre le latin et le grec ou sauver la planète ?), l’art prête aujourd’hui le flanc à des attaques qui viennent mettre à jour la faiblesse de la pensée critique.

Historiquement, ceux qui s’attaquaient à l’art (je sais qu’il y avait une vitre mais cela n’en demeure pas moins une attaque symbolique), ceux qui mettaient les artistes en prison, brûlaient les livres ou les peintures, fermaient les théâtres et les cinémas, étaient plutôt du côté de l’obscurantisme. Parce que l’art était considéré comme un vecteur de l’émancipation, la possibilité d’une expression incontrôlable, le dessin d’une réalité licencieuse car libre par essence.

Aujourd’hui, tel n’est plus le cas : le patrimoine culturel est perçu au même niveau qu’un patrimoine immobilier ou financier, la création se rabougrit dans des industries qui l’assassinent ou des alcôves dorés qui l’endorment, et l’art comme résistance n’existe plus que dans quelques endroits spécifiques, des niches qui, par définition, l’empêchent d’être véritablement populaire même s’il n’en demeure pas moins nécessaire.

Et pourtant, malgré tout ce que je viens d’écrire, je continue de croire fermement que l’on ne peut se résoudre à laisser l’art, qu’il soit de patrimoine ou de création, comme un lieu extérieur voire comme un adversaire de la gauche et de l’écologie. Au contraire, il doit même être, si ce n’est un outil ou une arme, au moins l’un des objets de notre combat.

Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de Regards