Crises des services publics : dépenser plus et dépenser mieux… dans l’éducation

Grand seigneur, Bernard « Mad » Marx s’attaque pour vous aux services publics et au «pognon de dingue » qu’on y déverse. Focus sur l’Éducation.

MAD MARX. La crise des services publics est explosive dans tous les secteurs : santé, éducation, recherche, logement, justice, sécurité. Les résultats sont médiocres ou mauvais. Les inégalités sociales s’accélèrent. Les personnels sont maltraités et perdent jusqu’au sens de leur travail. Ils manifestent depuis des années leur colère ou leur découragement. Ce devrait être l’une des questions centrales du débat politique de la présidentielle. À la fois par son urgence et parce qu’il s’agit d’un levier essentiel d’un projet d’émancipation et de mieux vivre, individuel et collectif.

LIRE AUSSI SUR REGARDS.FR

>> Le Medef présente : le programme commun des droites

Les droites et le patronat, relayés par la Cour des comptes, fourbissent leur explication et leur réponse : on dépense un pognon de dingue. La France serait championne d’Europe ou du monde (selon les cas) pour les dépenses publiques, y compris pour les services publics. Mais elle dépense mal. La faute à la bureaucratie – et parce qu’ils ne sont pas assez gérés comme des entreprises privées.

Voici quelques repères pour y voir plus clair.

« La France dépense plus pour son enseignement que les pays de la zone euro (5,3% du PIB contre 4,6% en moyenne) mais est dernière dans le classement TIMSS. »

Medef, présidentielle 2022, « Faire réussir la France. Propositions du Mouvement des Entreprises de France »

En réalité :

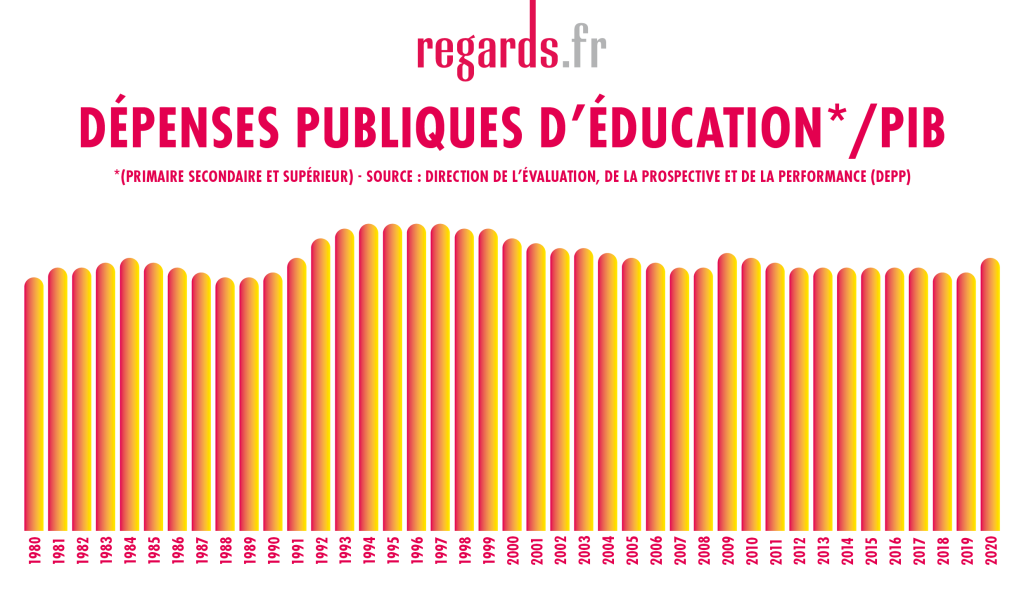

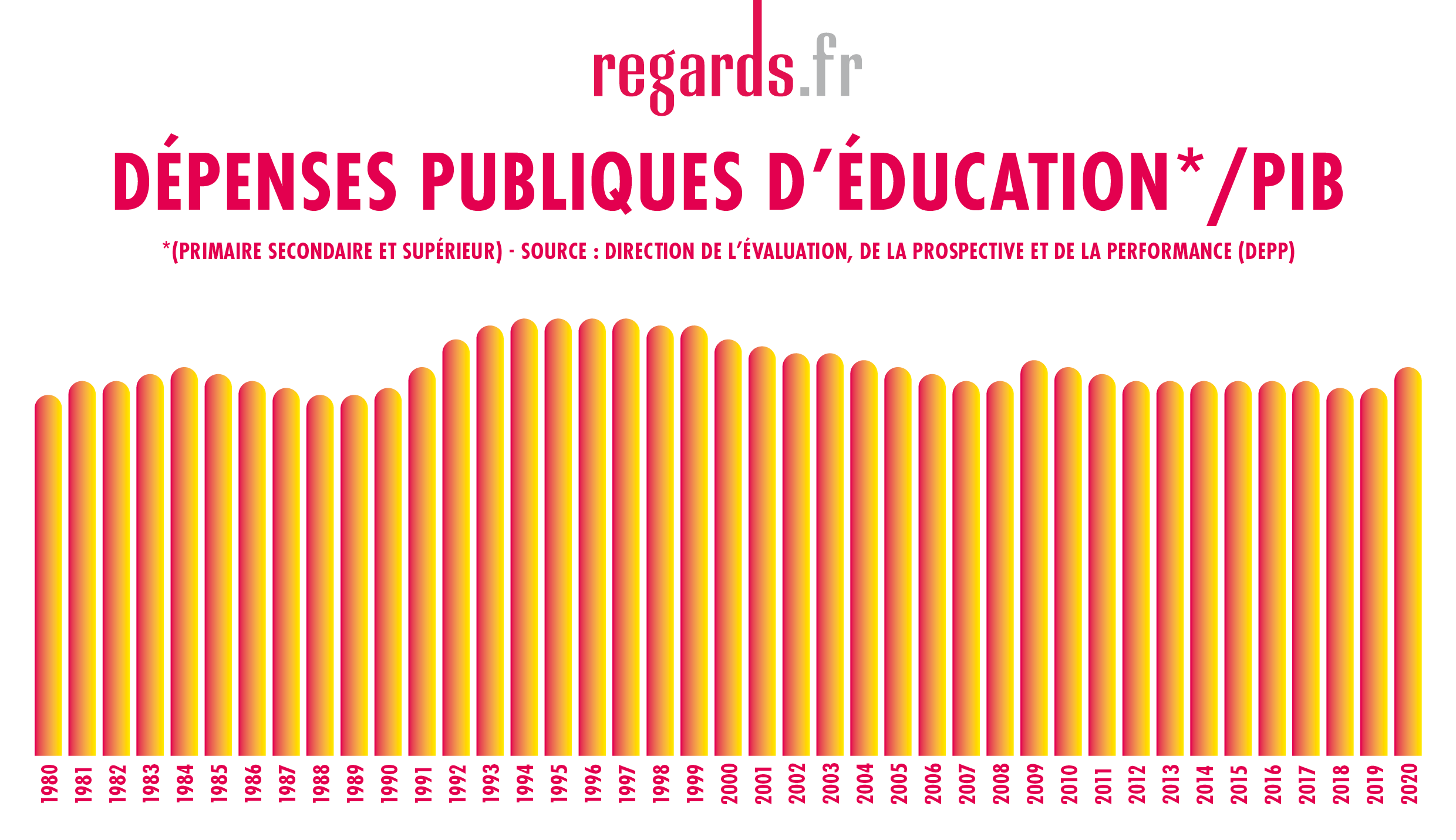

1. La dépense publique d’éducation rapportée au PIB a baissé de 1 point depuis 1997.

Si l’effort était resté le même, il y aurait 23 milliards de dépenses publiques d’éducation en plus – la hausse de 0,3 point en 2020 est due à la chute de 8% du PIB.

2. La France a depuis longtemps une démographie plus dynamique.

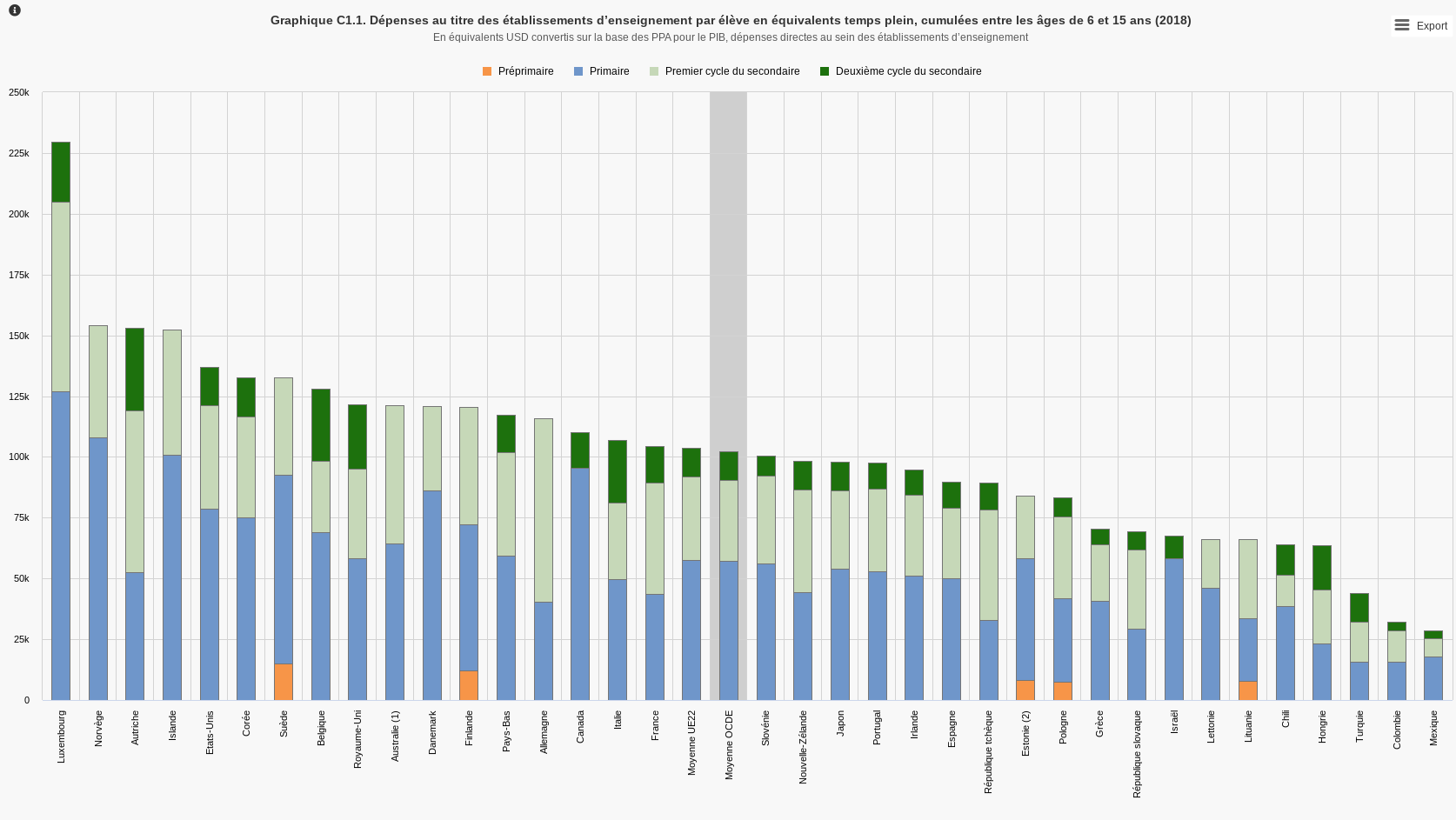

La part de la jeunesse dans sa population est plus élevée. Pour mesurer et comparer l’effort de chaque pays consacré à l’éducation, il faudrait prendre non pas seulement le volume des dépenses publiques par rapport au PIB mais les dépenses publiques par élève. Cette comparaison n’existe pas. L’OCDE intègre toutes les dépenses d’éducation publiques et privées. En France la dépense totale d’éducation est de 6,6% du PIB, dont 55% est financé par l’État et 23% par les collectivités locales. 11% est payé par les ménages et 9% par les entreprises.

À ce compte, seul le Japon dépense moins que la France. Les autres pays développés dépensent plus : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie (un tout petit peu plus) et les États-Unis (mais avec beaucoup de dépenses privées).

[cliquez sur le graphique pour l’agrandir]

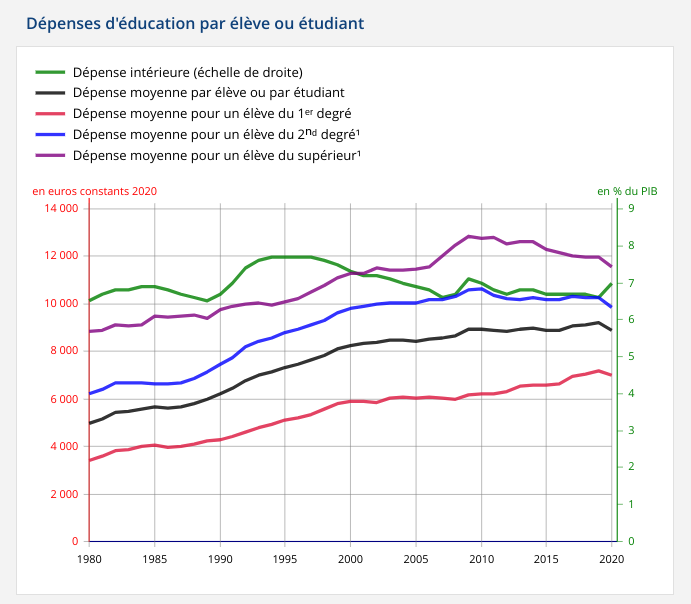

3. La dépense totale (publique et privée) par élève et par étudiant stagne depuis 2009.

[cliquez sur le graphique pour l’agrandir]

Elle baisse lentement pour les lycéens et très fortement pour les étudiants. Seule la dépense par élève du primaire est en augmentation. Mais elle part de très bas.

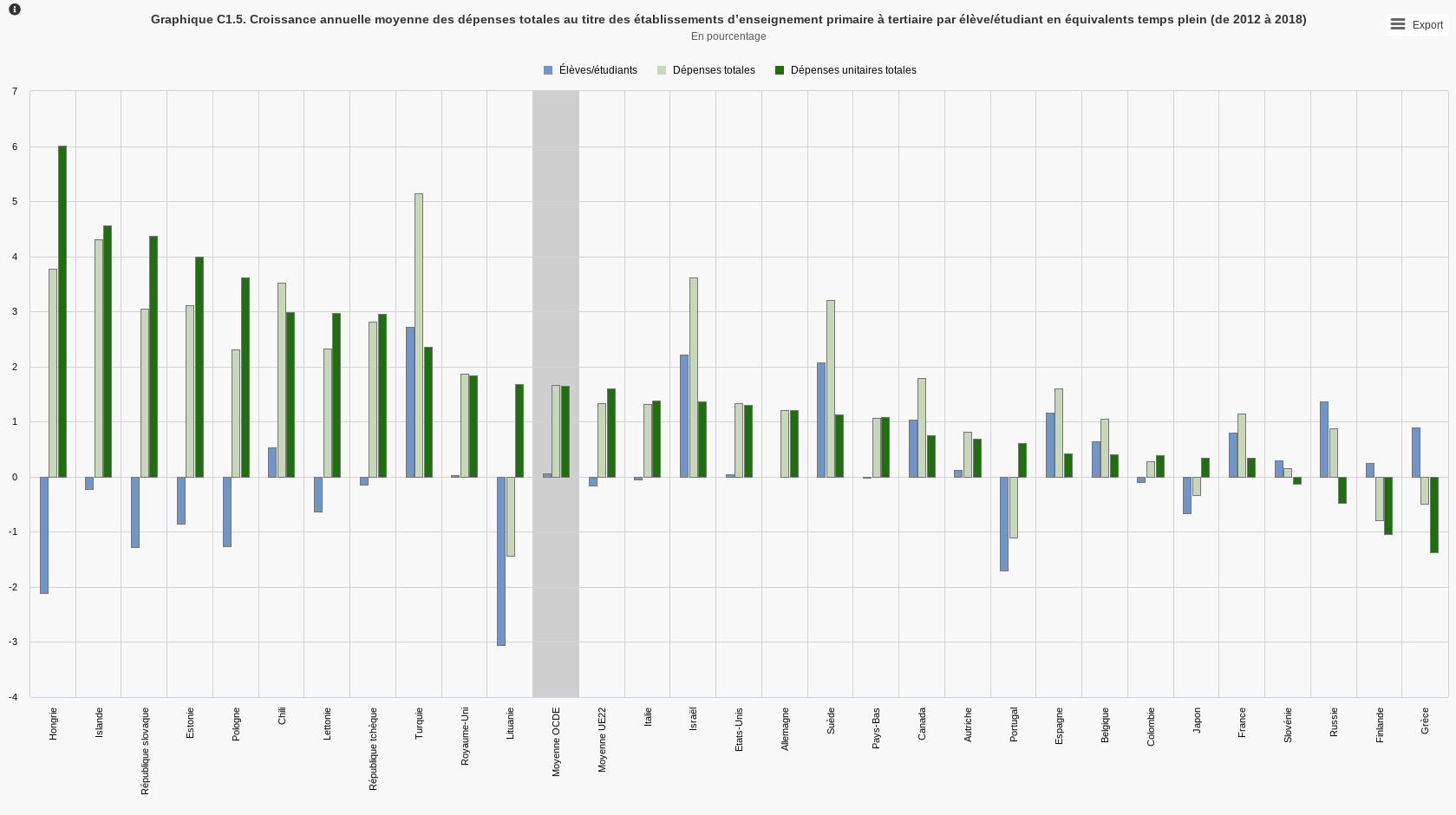

4. La dépense d’éducation augmente beaucoup moins que dans les autres pays « riches ».

De 2012 à 2018, en France, la dépense par élève du primaire à la fin du second degré a augmenté de 0,5% par an. Soit trois fois moins que la moyenne de l’OCDE (1,6%) ou que la moyenne européenne (1,4%). En Allemagne, la dépense d’éducation augmente deux fois plus vite (0,9%), au Royaume-Uni et aux États-Unis trois fois (1,3%), en Italie quatre fois plus vite. Si l’on inclut le supérieur, l’écart est encore plus important entre la France (0,3%) et l’OCDE (1,6%)[[Café pédagogique et OCDE.]].

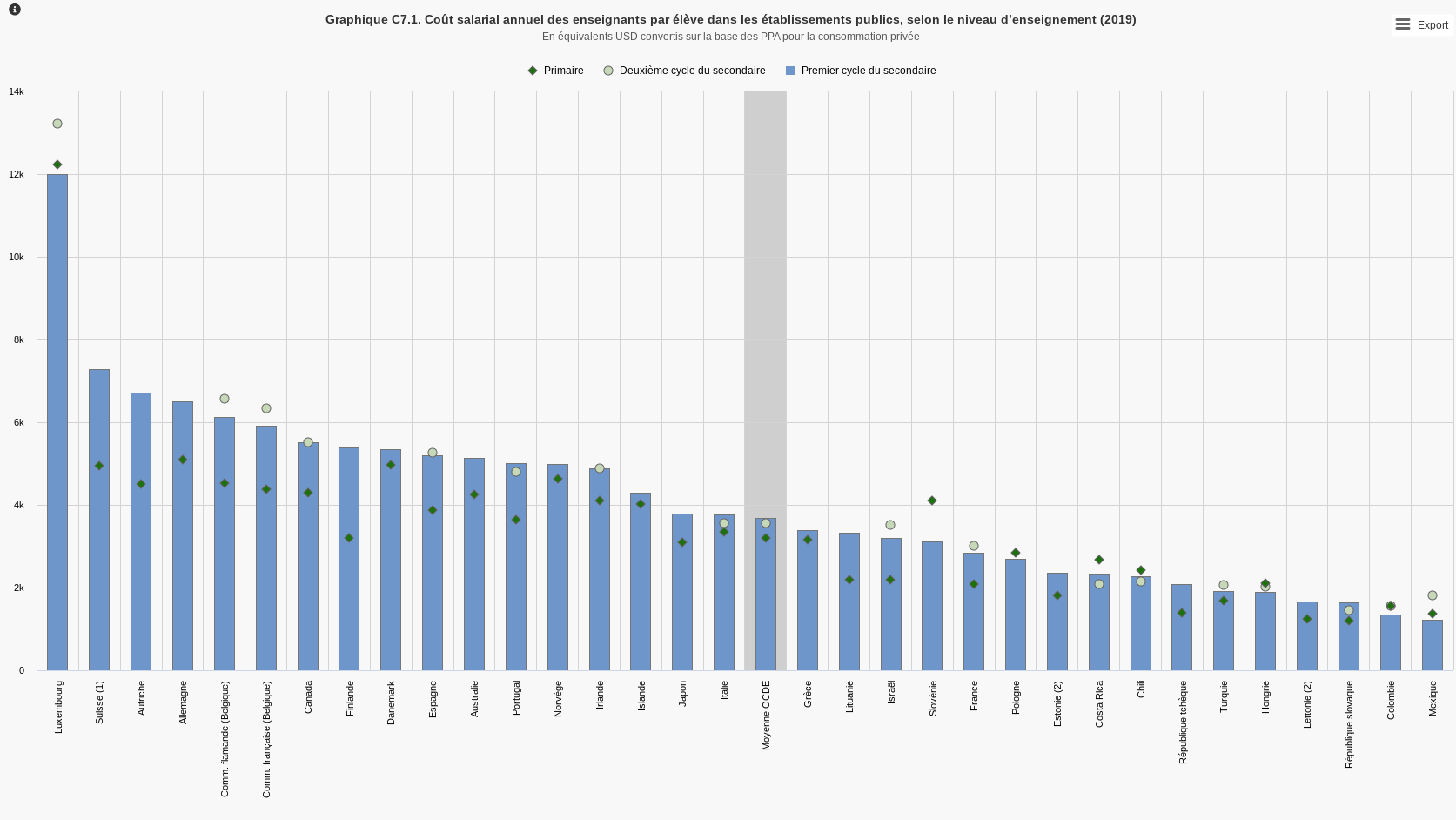

[cliquez sur le graphique pour l’agrandir]

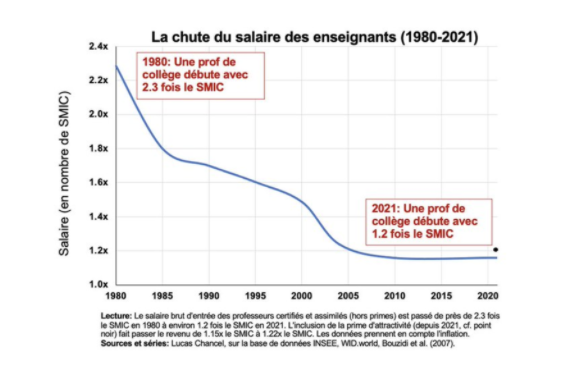

5. Les enseignants français sont sous payés.

En euros constants, les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de rémunération au cours des 20 dernières années. Au bout de 15 ans d’ancienneté, toujours en euros constants, le salaire d’un professeur des écoles de 2020 est inférieur de 22% à celui qu’il aurait eu en 2000. Pour un certifié, la baisse est de 23%. C’est en fin de carrière que l’écart est le plus élevé. Mais les rémunérations de départ des enseignants sont également profondément dégradées.

À niveau de diplôme équivalent, les salaires des professeurs sont inférieurs à celui des actifs du privé de 21% dans le pré-élémentaire, 23% dans l’élémentaire et 12% au collège. En revanche, les enseignants en lycée ont un niveau de salaire effectif proche de celui de la population totale des actifs.

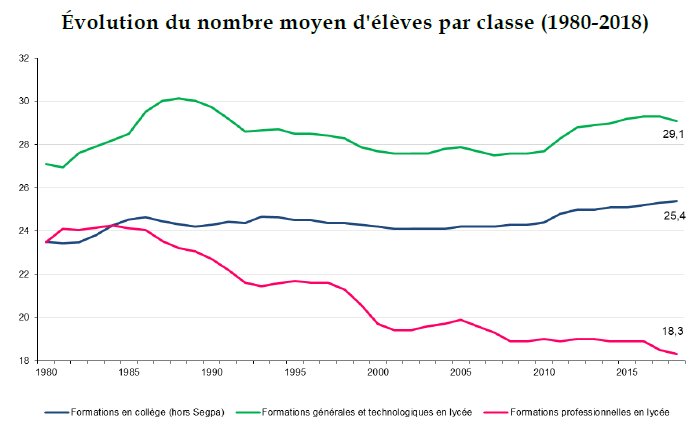

Les rémunérations des enseignants français demeurent très en deçà de la moyenne européenne. De plus, le temps d’enseignement réglementaire est supérieur à la moyenne européenne et notamment à celui de l’Allemagne, que ce soit au niveau du primaire, du collège et du lycée. Le nombre d’élèves par classe est le plus élevé de l’Union européenne pour le primaire. Il est supérieur à la moyenne pour le second degré.

[cliquez sur le graphique pour l’agrandir]

Au total : salaires comparativement bas + classes chargées + temps de travail plus long = un coût salarial annuel des enseignants par élève parmi les plus bas de l’OCDE + une perte de moral et une perte d’attractivité du métier d’enseignant[[OCDE « Regards sur l’éducation 2021 » ; Annexe du rapport du Sénat sur le projet de loi de Finances pour 2022 portant sur l’enseignement scolaire.]]

[cliquez sur le graphique pour l’agrandir]

6. Effectivement, les résultats ne sont pas bons.

L’étude internationale TIMSS compare les performances des élèves de CM1 et de 4ème en mathématiques et en sciences. La part des élèves classés « faibles » augmente. Globalement la France est avant dernière. L’autre classement international (PISA), aboutit à des résultats moins catastrophiques. La France est dans la moyenne européenne. Mais avec des taux d’échec élevés.

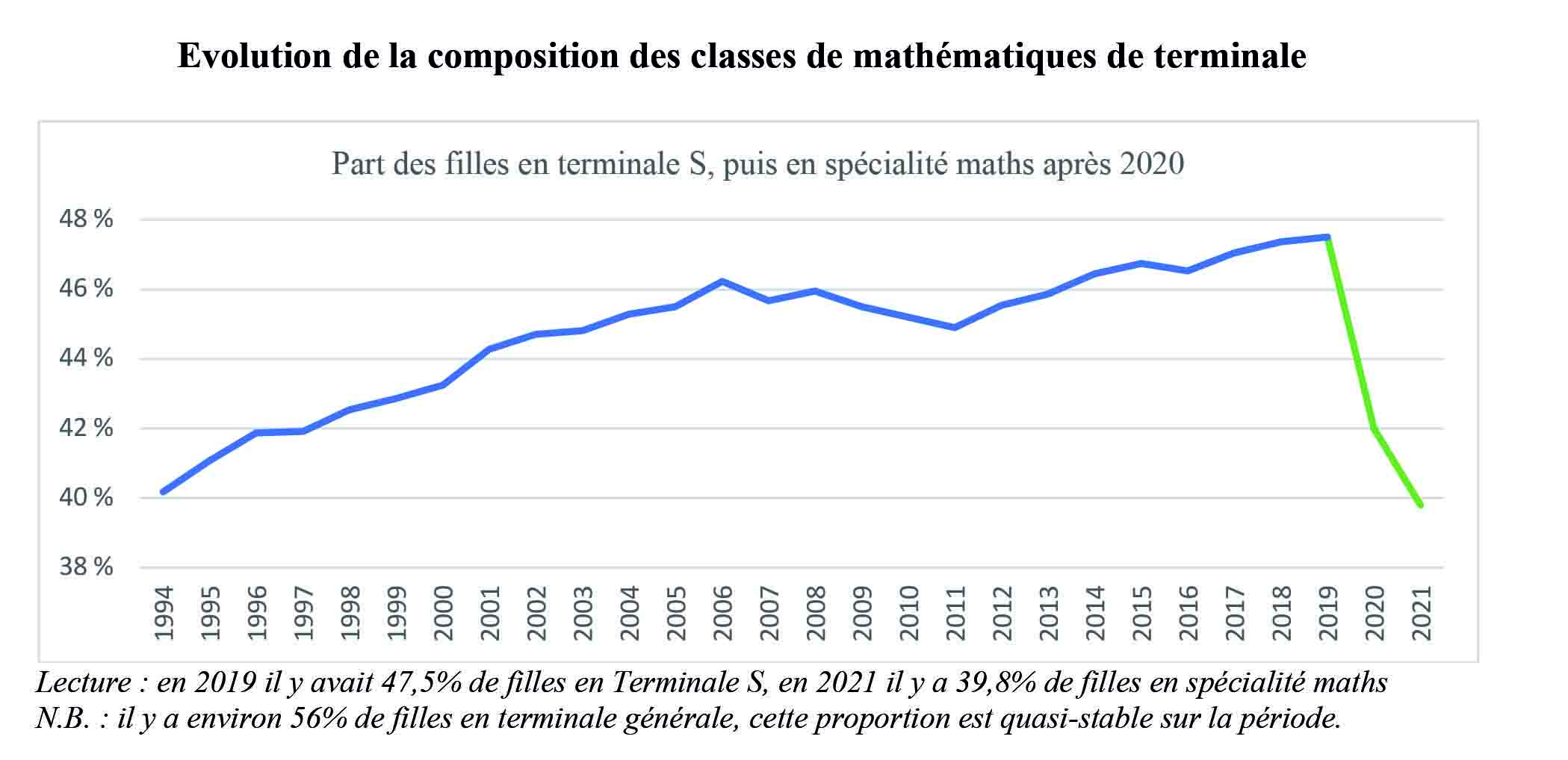

La réforme Blanquer du lycée a immédiatement aggravé les choses, notamment en réduisant massivement l’enseignement de mathématiques au lycée. Elle entraîne 25 ans de recul sur les inégalités filles/garçons[[Communiqué des sociétés savantes et associations de mathématiques, ADIREM, APMEP, ARDM, CFEM, Femmes et Mathématiques, SFdS, SMAI, SMF, UPS (25 janvier 2022).]].

[cliquez sur le graphique pour l’agrandir]

Tout cela est le fait d’un système d’éducation low-cost pour les jeunes des classes populaires, très inégalitaire pour sélectionner et reproduire une élite et très administratif dans son fonctionnement.

7. Le Medef et les droites prétendent que l’on pourrait faire beaucoup mieux avec toujours moins de dépenses publiques.

La Cour des comptes sortant de son rôle pour jouer celui de think tank à leur service a récemment mis sur la table les axes d’une telle politique pour le primaire et le secondaire : l’alourdissement du travail pour les enseignants, et la promotion du New public management (des établissements autonomes avec des managers à leur tête, un pilotage par le chiffre et les évaluations statistiques des résultats pour encadrer, inciter et punir). Un modèle remis en cause à peu près partout où il a été mis en œuvre.

Pour le supérieur, tout le monde, ou presque, est d’accord pour considérer qu’il faut plus de moyens, à la fois pour l’enseignement et la recherche et pour que les étudiants puissent étudier à plein temps. Si l’on n’augmente pas la dépense publique, la réponse sera forcément, la hausse des frais d’inscriptions, l’appel au secours vers les financements des entreprises et la philanthropie (des gens fortunés), la part croissante des écoles supérieures privées et l’endettement des étudiants. Avec pour effets l’accroissement de la logique commerciale et de la polarisation déjà très forte des enseignements, des filières et des établissements universitaires.

8. Oui, il y a besoin de dépenses publiques supplémentaires pour réaliser un égal accès à l’éducation et lui redonner une visée émancipatrice.

Ainsi selon les Économistes atterrés[[Les Économistes atterrés, De quoi avons-nous vraiment besoin, Les liens qui Libèrent octobre 2021.]] :

- Il faudrait un financement massif de crèches publiques ou coopératives, alors que moins d’un quart des enfants y accèdent.

- Pour augmenter les salaires des enseignants du primaire et du secondaire de 300 euros par mois, il faudrait 3,2 milliards d’euros par an.

- Pour mettre les dépenses publiques par étudiant de licence au même niveau que pour les classes préparatoires, il faudrait 5000 euro de plus par an et par étudiant, soit 5 milliards au niveau national.

- Une allocation universelle d’autonomie accordée à tous les étudiants réclamerait un budget de 20 milliards par an (allocation de 600 euros pour les étudiants logés par leurs familles et 1000 euros pour les autres).