Le monde n’est pas la propriété de Trump et de ses séides

Donald Trump, en joueur de poker, fait du chantage, bluffe, avance, recule et, au bout du compte, impose qu’on discute sur son terrain, à partir de son agenda. Face à lui, il faut faire face et dire non, avec fermeté et avec calme.

Dans un monde qui se cherche, où le « réalisme » de la puissance redevient la norme d’ordonnancement des relations internationales, l’État-puissance est plus que jamais la clé de l’équilibre comme du déséquilibre. À chaque État de dire donc ce qu’il peut et d’abord ce qu’il veut faire.

La France – un des cinq du conseil de sécurité à l’Onu – n’a plus la place qui a pu être la sienne. Elle est désormais considérée comme une puissance de second plan. Elle a toutefois assez de ressorts pour continuer à jouer un rôle. Mais elle a besoin de dire, non seulement ce qu’elle va faire chez elle, mais comment elle entend peser dans la cacophonie actuelle des nations.

L’instabilité présente oblige certes chaque peuple à se prémunir des dangers les plus aigus et donc, pour une part, à protéger ses ressources et à consolider ses atouts, face à toutes les agressivités ans exception, à l’Est comme à l’Ouest. C’est ainsi que la période récente, de la pandémie jusqu’aux turbulences trumpiennes, a remis sur le tapis la lancinante question de la dépendance.

Vieille nation industrielle, la France s’est replongée, depuis quelques décennies, dans une propension qui fut longtemps la sienne : préférer les facilités de la rente et de l’argent facile. Elle s’est coulée avec délectation dans la frénésie de la finance et de ses « bulles », au détriment de son soubassement productif et de ses capacités d’innovation technologique. Elle a choisi le placement spéculatif plutôt que l’industrie, l’importation des marchandises plutôt que la production sur place. Vision à courte vue… Le déséquilibre commercial qui en est résulté a « plombé » la gauche revenue au pouvoir après 1981 : rien, depuis, n’a conduit à redresser la pente.

Vieille nation industrielle, la France s’est replongée, depuis quelques décennies, dans une propension qui fut longtemps la sienne : préférer les facilités de la rente et de l’argent facile. Le déséquilibre commercial qui en est résulté a « plombé » la gauche revenue au pouvoir après 1981 : rien, depuis, n’a conduit à redresser la pente.

Il faut donc bien protéger les secteurs qui produisent, relocaliser une part de ceux qui ont été déplacés vers les pays à faible coûts de main d’œuvre, réduire la dépendance, notamment à l’égard de produits qui sont considérés comme stratégiques. Et, pour cela, on ne peut pas se contenter de faire jouer les règles du marché. Il faut de la volonté politique, assortie d’une réorientation des ressources et d’une refonte fiscale empreinte de l’esprit de justice qui manque tellement de justice aujourd’hui. Si les gouvernants de droite et l’extrême droite qui briguent leur succession ne sont pas à la hauteur, c’est à la gauche de reprendre le flambeau.

Ce flambeau sera national, puisqu’il repose d’abord sur la volonté d’un État-nation. Mais nulle volonté ne devrait ignorer qu’un État, quel qu’il soit, ne peut penser son action en dehors d’un environnement qui le conditionne, tout autant que lui-même le conditionne. Nous agissons dans un monde qui est fragilisé par des évolutions mortifères (carences alimentaires, course aux armements, dérèglements climatiques, pandémies) et qui est miné par la montée à ce jour inexorable des inégalités, entre les continents, à l’intérieur des continents et dans chaque société particulière.

On va donc, par exemple, limiter certaines importations et relocaliser des activités abandonnées sur notre sol. Mais serions-nous gagnants à terme, si cela se faisait au détriment des pays les plus fragiles, dont la survie dépend souvent de mono-activités d’exportation ? Nous agirons dans un cadre national, en mobilisant des ressources disponibles sur place et à ce jour délaissées. Mais notre équilibre global dépend aussi de dynamiques économiques et politiques structurées en dehors de notre territoire.

La souveraineté est un hochet ou un piège, si elle ne s’accompagne pas de la conviction qu’aucune souveraineté ne peut être absolue. En fait, elle ne vaut que si elle s’accompagne de la solidarité, de l’alliance avec les peuples qui ne rêvent pas qu’à la puissance.

Les systèmes financiers interconnectés, les organisations économiques internationales (FMI, Banque mondiale, OMC) pèsent sur les dynamiques planétaires. La politique monétaire, la sûreté des transports maritimes, la maîtrise des grands réseaux de communication ne se pensent ni à une échelle strictement nationale, ni même seulement internationale : elles relèvent d’un niveau ouvertement transnational.

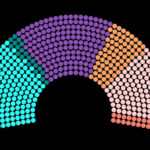

L’Union européenne est une donnée de fait, dominée par quelques-uns, parasitées par les technostructures, mais qui compte suffisamment pour s’attirer les foudres de Donald Trump et de ses alliés. Mais encore faut-il que son fonctionnement soit à la hauteur de ses ambitions, qu’elle trouve le ressort populaire qui lui manque, qu’elle se départisse de ses dogmes, néolibéraux ou « ordolibéraux », qu’elle abandonne enfin la morgue antipopulaire de ses élites.

Que faisons-nous de toutes ces structures et de tous ces lieux ? Les laissons-nous entre les mains de celles et ceux qui les régissent ? La France et la gauche en son sein n’auraient rien à dire et à faire pour contribuer à les faire fonctionner, à les réorienter, à les affranchir de la tutelle étouffante des financiers et des technocrates ? Si le monde reste régi par la realpolitik des rapports des forces, si notre horizon est celui de la guerre des civilisations ou du dualisme Nord global-Sud global, si l’Europe continue la trajectoire qui est la sienne, si notre horizon est celui du « chacun pour soi », pourrons-nous longtemps échapper au carcan des dépendances les plus négatives ?

La souveraineté est un hochet ou un piège, si elle ne s’accompagne pas de la conviction qu’aucune souveraineté ne peut être absolue. En fait, elle ne vaut que si elle s’accompagne de la solidarité, de l’alliance avec les peuples qui ne rêvent pas qu’à la puissance. Elle ne vaut que si la seule souveraineté qui compte, la souveraineté populaire, ne se réfugie pas dans le seul cadre national, mais s’installe enfin dans les territoires qui en sont toujours privés, continentaux ou planétaire.

Le trumpisme est le fruit d’une volonté malfaisante, de logiques qu’il faut combattre. Il est aussi, et peut-être avant tout, le produit de manques, de fragilités démocratiques, de l’inachèvement des processus d’émancipation humaine. Terrasser sa démesure suppose des mesures concrètes ; cela implique aussi de ne pas abandonner à son hégémonie les territoires qui persistent à ne pas être investis suffisamment par les forces soucieuses d’une mondialité émancipatrice.

Toute quête d’une émancipation globale a une dimension nationale. Elle est sans doute première, par familiarité : elle n’est pourtant pas « avant tout nationale ». Une Europe démocratiquement rassemblée et un monde apaisé sont des conditions sine qua non d’un intérêt national bien compris.

Oh, hé « la France a choisi…

Mais au juste?