La Banque de France m’a questionné sur le changement climatique… Et j’ai été confiné dans un cadre qui ne cherchait pas tant à enrichir un débat essentiel qu’à m’empêcher d’exprimer ce que je pense.

– Qu’entendez-vous par là ?

– Par-là, je n’entends pas grand-chose.

Pierre Dac et Francis Blanche, Le Sâr Rabindranath Duval, 1957

Je me suis inscrit aux prochains « Printemps de l’Économie » qui se dérouleront… à l’automne, du 18 au 21 octobre. Le thème est « Sobriété, l’essence de demain ». Parmi les 30 tables rondes réunissant principalement des économistes, plusieurs avaient retenu mon attention. Notamment celle organisée le 21 octobre de 15h15-16h15 par les Économistes atterrés et intitulée « La sobriété peut-elle être le cœur d’un système économique alternatif ? ».

La Banque de France m’a, du coup, invité à participer à une enquête sur la vision de la sobriété qu’ont les inscrits à cet événement et les abonnés à sa lettre d’information. Le questionnaire prétend traiter, en fait, « des effets macroéconomiques du changement climatique ». J’ai cherché à répondre aux dix questions. Au fur et à mesure, le malaise a grandi. Ce questionnaire n’est pas fait pour favoriser un débat mieux éclairé sur le sujet, mais pour le canaliser, pour le confiner dans une absence d’alternative par un changement de société.

Voici les questions. Faites le test. Vous-même qu’auriez-vous répondu ?

Ma réponse est « plus de 50 ans ». Pour les jeunes, la plupart des travaux scientifiques utilisent la fourchette 15-24 ans. Retenir les moins de 20 ans, pour savoir si leurs réponses sont significativement différentes peut se comprendre. Le Printemps de l’Économie s’adresse largement aux lycéens et aux étudiants. Mais, la catégorie des plus de 50 ans n’a pas de sens. Elle mélange des actifs et des retraités. Elle n’identifie pas les Seniors. De plus, cette question préliminaire est la seule qui cherche à « mieux me connaitre ». Rien sur mon sexe, ma situation familiale, sociale et économique. C’est à l’homo economicus que s’adresse la Banque de France

Et la croissance ? Le profit ? La finance ?

Le terme « enjeux macroéconomiques » renvoie au diagnostic que l’on fait de la situation économique d’ensemble, nationale et internationale. Dans la liste proposée, il ne manque rien moins que « la croissance », question macro-économique majeure mais sujet apparemment tabou pour la Banque de France. Manquent aussi, entre autres, la course au profit, l’accumulation et l’instabilité financières, la productivité, le dérèglement des chaines de valeurs. De plus, l’obligation de classement par ordre d’importance est manipulatrice. Elle supprime le caractère systémique et interdépendant des enjeux et des réponses à apporter.

J’ai laissé en blanc et je suis passé à la question 2. Bien m’en a pris.

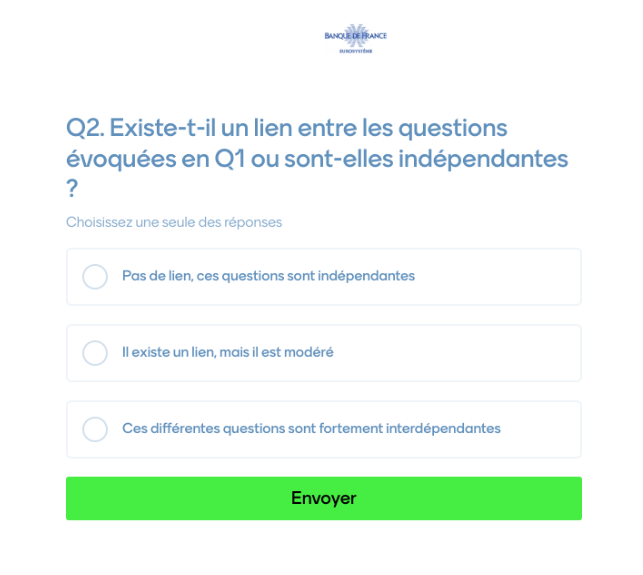

J’ai coché « Ces différentes questions sont fortement interdépendantes » qui contredit nettement le classement réclamé à la question précédente.

Je passe les questions 3A et 3B qui cherchaient à connaître mon opinion sur la quantité et la qualité de l’information disponible sur les principales limites planétaires (changement climatique, perte de biodiversité, pollution chimique et plastique, disponibilité en eau douce, acidification des océans). Le questionnaire ne me demandait pas quelles étaient mes sources et mes moyens d’information. Et pas non plus quelles étaient les raisons de mon niveau d’(in)satisfaction.

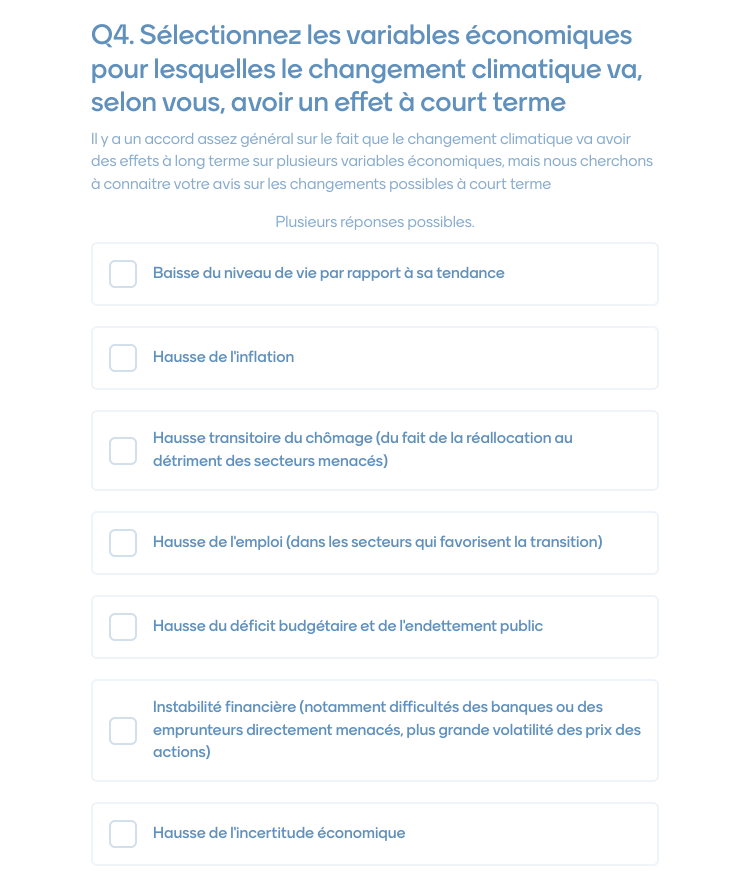

Confusionnisme de mauvais aloi

La Banque de France demande quels vont être les effets à court terme du changement climatique. Il faut choisir sur une liste d’effets négatifs (hausse de l’inflation, hausse du déficit et de la dette publique, baisse du niveau de vie, hausse du chômage) sauf un

(hausse de l’emploi). Sauf que la Banque de France mélange deux sujets et met l’embrouille au lieu de clarifier les termes du problème.

Un premier sujet est celui des effets économiques directs, à court terme, du réchauffement climatique déjà réalisé. C’est-à-dire les effets des canicules, des sécheresses, des méga-feux, des inondations, des cyclones, de la fonte des glaciers, de la montée des océans. Cela se paye en dégâts naturels et humains, en destruction de capacités de production, en pauvreté, en conditions de vie insupportables et en hausse des migrations de population. Cela se paye aussi sans aucun doute en hausse de coûts et en baisse de revenus.

Le deuxième sujet concerne les effets des politiques et des transformations sociales, économiques et financières que l’on met, ou que l’on pourrait mettre en œuvre, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour s’adapter au réchauffement déjà acquis. Selon leur contenu, les effets, y compris à court terme, sur les « variables économiques » comme le chômage, l’emploi, l’inflation, le niveau de vie ou les déficits publics seront très différents.

Ainsi par exemple, il faudrait mettre en œuvre, d’urgence, une politique de dépenses publiques et de création d’emplois beaucoup plus audacieuse pour la mutation des systèmes énergétiques, l’isolation thermique des bâtiments, le transport ferroviaire… Et à l’inverse c’est vrai : une politique d’abandon des énergies fossiles (ou l’interdiction des jets privés) supprimerait des emplois. Sans parler des énormes prêts et investissements bancaires dans ce secteur à passer par pertes. Et des risques d’effets en chaîne. Mais cela ne veut pas dire fatalement une hausse du chômage et des déficits.

Cela dépendra des politiques d’emploi et de formation, de la répartition des revenus, de la politique fiscale et de la lutte contre les inégalités. Et même… de la politique de la Banque de France.

Et pour ce qui est du long terme, si nous ne sommes pas tous morts, je partage l’opinion de la sociologue Dominique Méda : « Pour faire face au changement climatique, nous aurons besoin de plus de travail humain ».

Je n’ai pas répondu à la question.

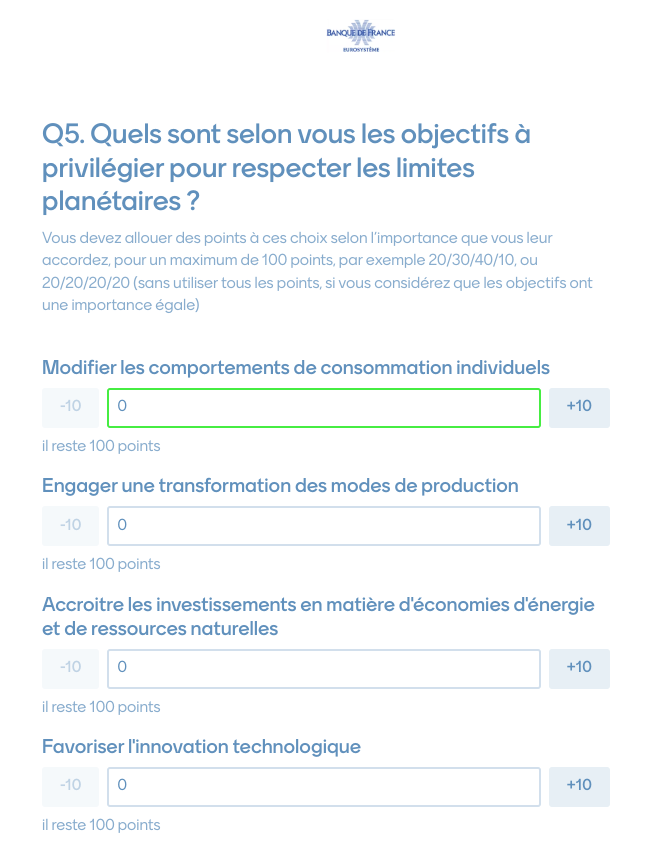

Et la réduction des inégalités ?

Il manque évidemment la réduction des inégalités, objectif indispensable et donc à privilégier pour respecter les limites planétaires. Mais, apparemment, objectif tabou pour la Banque de France.

Même Les Échos de Bernard Arnault et Dominique Seux doivent admettre que « notre modèle de croissance, impliquant des volumes d’énergie exponentiels, n’est plus soutenable. Et que les progrès technologiques, aussi puissants soient-ils, ne nous libéreront pas du devoir de consommer moins et autrement ».

Impossible à faire sans strict réduction des inégalités au plan national et mondial. Parce que chacun sur cette planète doit avoir droit au bien être et à une vie décente. Et parce que les plus riches contribuent le plus au dérèglement climatique et à la destruction de la planète.

Quant au changement de la consommation, il ne doit pas concerner seulement les comportements individuels mais le modèle collectif… Enfin, et ce n’est pas le moins important, la transformation des systèmes de financement ne fait pas non plus partie des choix possibles.

Je n’ai pas répondu à la question.

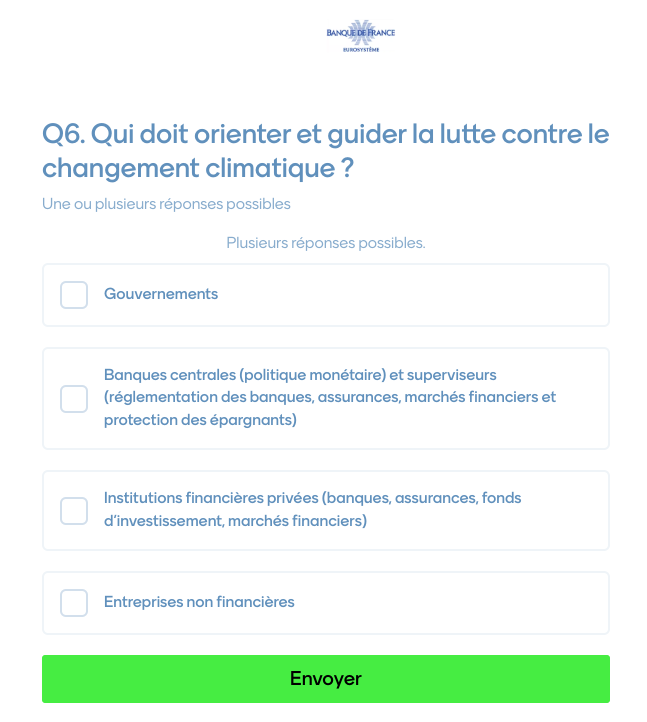

Et les peuples ?

La question « Qui doit orienter et guider la lutte contre le réchauffement climatique ? » est importante. La Banque de France donne un choix clair et utilement clivant entre les Institutions politiques publiques (gouvernements et banques centrales) et le secteur économique privé (entreprises et institutions financières).

Mais c’est raté, puisque la Banque de France a, visiblement, un problème avec la démocratie – où sont passés les Parlements, les conférences citoyennes, les états généraux ? –, avec les peuples et leurs organisations – où sont passés les syndicats, ONG, associations, etc. ? Et même avec les scientifiques (GIEC)…

Je n’ai pas répondu à la question.

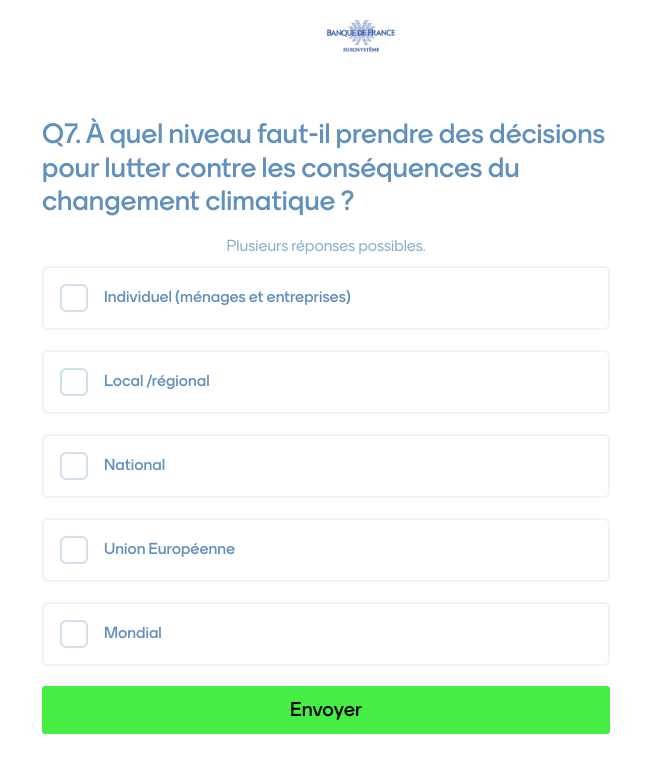

Enfin une (presque) bonne question

La question est bonne puisqu’on peut cocher toutes les cases. Ce que j’ai fait. Sous réserve de savoir que dans le jargon et la pensée économique dominante de « l’individualisme méthodologique », Total, BNP ou Black Rock, c’est la case « Individuel ». Ça compte pour un, comme la très petite entreprise (TPE). Et les ménages, c’est pareil. Le ménage Bolloré compte autant que le mien. Un biais méthodologique très lourd de conséquences lorsqu’il imprègne non seulement les politiques mais aussi les esprits.

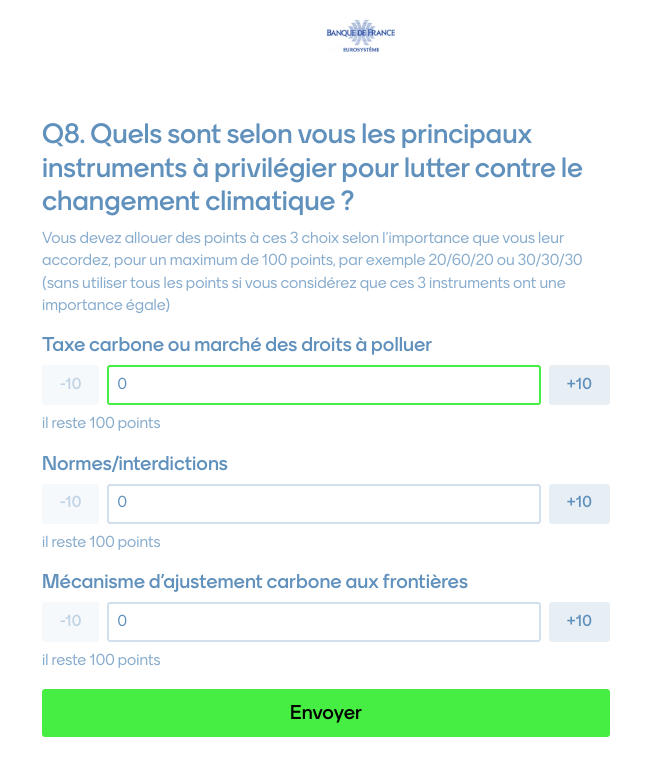

Et la planification écologique ?

Pour la Banque de France c’est clair et net : La lutte contre le réchauffement climatique n’implique pas de rupture avec, ou même dans, le système économique actuel. La planification écologique n’est pas proposée. Problème et mot tabou comme la croissance et la lutte contre les inégalités. La lutte contre le changement climatique est enfermée dans le triptyque taxe carbone ou marché des droits à polluer (c’est-à-dire mettre un prix de marché ou un prix public au carbone) ; faire des réglementations (normes ou interdictions) ; et mettre une taxe dans les importations. La question n’est pas tant qu’il ne faille pas utiliser ces instruments. Le problème est que cela ne suffit pas.

Pour réussir, il faut engager une véritable révolution de nos politiques publiques. Il faut que les choix sociaux collectifs orientent la production, et non l’inverse. C’est pourquoi la planification écologique et sociale doit faire partie des sujets à débattre. La Banque de France enterre donc la question aussi vite qu’une promesse d’Emmanuel Macron.

Je n’ai pas répondu à la question.

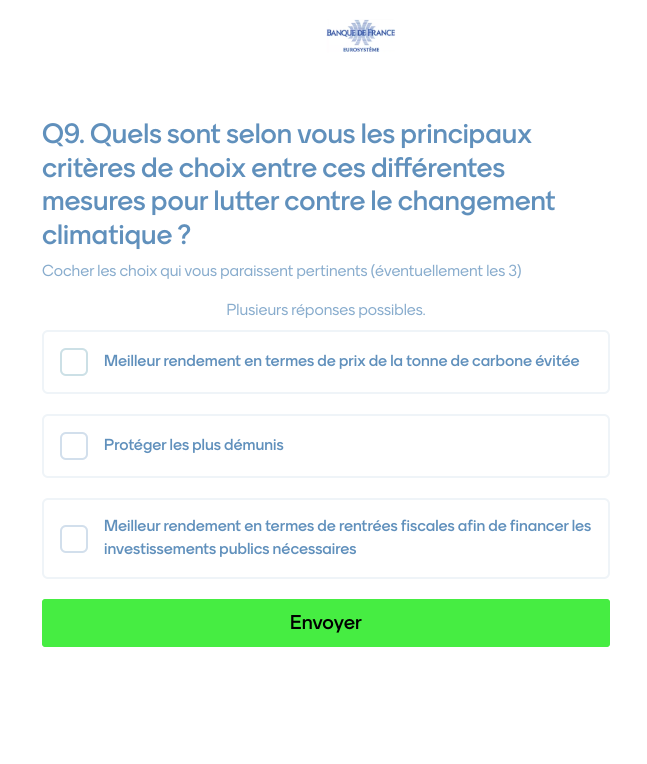

Le choix difficile des critères d’évaluation

Le choix de critères d’évaluation des actions conduites contre le réchauffement climatique est une question aussi incontournable que complexe. La Banque de France introduit la possibilité de mixer un critère direct de rendement en termes de carbone évité, un critère social compte tenu de l’impact supposé des actions, et un critère de rendement pour les finances publiques qui devront être massivement sollicitées. C’est bien vu.

Empêcher l’investissement de Total au Mozambique, en Ouganda et en Tanzanie peut certainement être mesuré en termes de tonnes de carbone évité. Mais qui et comment fixer le prix de la tonne de carbone évité ? Et surtout comment apprécier, avec cet instrument, des transformations plus globales comme par exemple celle des pouvoirs dans les entreprises ?

Côté social, on ne saurait prendre « la protection des plus démunis » comme seul critère d’évaluation de la lutte contre le réchauffement climatique. Surtout en laissant tomber l’enjeu des inégalités. Ce serait une machine à fabriquer de la division, du rejet, et de l’extrême droite.

J’ai coché par défaut les deux cases « meilleurs rendements ».

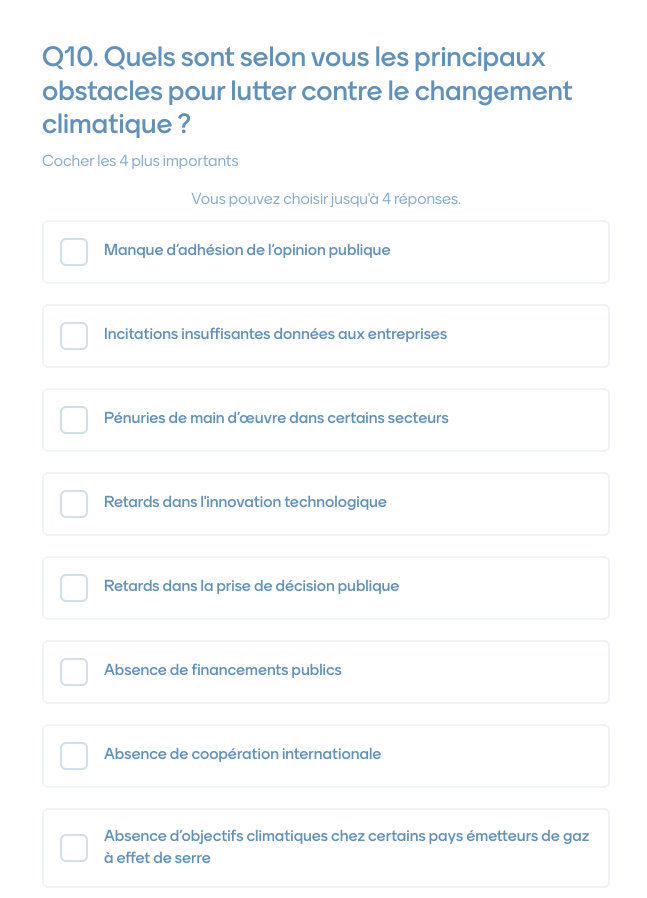

Obstacles : des nominés pour les seconds rôles

Et les décisions des maîtres politiques, économiques, et médiatiques du monde ? Et le grand écart entre leurs paroles et leurs actes ? Et les connivences entre les uns et les autres ? Et la corruption ? Et le green washing des grandes entreprises ? Et leurs critères de gestion dans le seul intérêt des actionnaires ? Et l’absence de pouvoirs des salariés au sein des grandes entreprises ? Et les impasses de la finance verte ? Et les effets rebonds (et non les retards) « des innovations » technologiques ? Et les promesses non tenues pour le financement climatique des pays pauvres ? Et la culture de l’enrichissement, Et celle de la distinction et de la surconsommation ?

Et les atermoiements des Banques centrales ?